Очевидно, что Леонардо хотел объяснить остававшееся загадкой действие наклонной плоскости. Хотя он и не решил теоретически эту задачу, но путем опыта пришел к важному выводу: если шар движется по наклонной плоскости, то его скорость во столько раз меньше скорости падения по вертикали, во сколько длина наклонной плоскости больше ее высоты.

Другой проблемой механики, занимавшей Леонардо, было равновесие коленчатого рычага. Размышляя над ней, Леонардо впервые ввел в механику понятие, называемое в настоящее время моментом силы.

Допустим, что коленчатый рычаг вращается на шарнире в точке опоры. К концам его приложены две силы. Произведение силы на перпендикуляр, опущенный на ее направление из точки опоры, и есть момент силы.

Леонардо уже знал, что для равновесия коленчатого рычага необходимо, чтобы моменты приложенных к нему сил были равны. Этот вывод он сделал, правда не доказывая его.

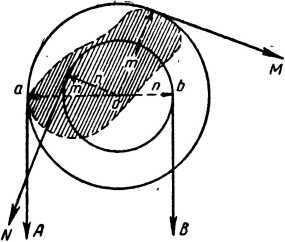

Вывод принципа статических моментов. На двойном блоке с радиусами m и n равновесие не нарушится, если величина сил обратно пропорциональна радиусам, то-есть Μ: N = А: В = n: m.

Как бомбардир миланского герцога, Леонардо занимался и проблемой полета пушечного ядра. Он уже понимал, какое важное значение для решения ее имеет знание законов свободного падения.

Размышляя над свободным падением тел, Леонардо пришел к мысли, что скорость их движения увеличивается в арифметической прогрессии. Однако законов свободного падения тел он не открыл.

К сожалению, рукописи Леонардо, рассеянные по частным библиотекам, были забыты. Его записные книжки пролежали около ста лет на чердаке одного дома, прежде чем стали известны ученым.

Когда наконец заметки и рукописи Леонардо были открыты, прочитать их оказалось нелегко: они были написаны справа налево, вероятно, чтобы скрыть их смысл от непосвященных.

Только разобрав заметки Леонардо, современные ученые поняли, каким гениальным исследователем природы был этот художник.

Обращение к опыту и наблюдению привело к развитию архимедовой статики. Итальянский геометр и механик Гвидо Убальди дель Монте (1545–1607) ввел новое понятие о «статическом моменте». Он рассмотрел равновесие двух сил, действующих по касательной к окружности двух неподвижных, скрепленных между собой блоков (силы направлены так, что стремятся вращать систему во взаимно противоположные стороны). Исходя из закона рычага, легко вывести, что по величине эти силы должны быть обратно пропорциональны радиусам блоков.

Когда эта система находится в равновесии, можно устранить ненужные части блоков, оставив лишь часть их тела (см. рисунок на стр. 63), к которой приложены силы. Для равновесия сил нужно, чтобы произведения величины каждой из сил на перпендикуляр, опущенный на ее направление из точки вращения, были равны.

Произведение силы на перпендикуляр из точки вращения тела получило название момента силы, а длина перпендикуляра — плеча силы.

Так был введен в механику принцип равенства статических моментов как условие равновесия сил, приложенных к телу, могущему вращаться около одной точки.

Развитие в механике экспериментального метода имело огромное значение для возникновения учения о движении тел.

Путь полета пушечного ядра

Одновременно с Леонардо да Винчи к опыту призывали и другие сторонники эксперимента. Их голоса не остались не услышанными современниками. Появилось много наблюдателей и экспериментаторов, не имевших связи с схоластической наукой. Правда, не многие из них правильно понимали, что такое научный опыт.

Одни годами просиживали в темных лабораториях, занимаясь алхимическими опытами. Другие трудились над изготовлением «живых» автоматов — голубей, уток. Даже прославленный в XVI веке математик Иероним Кардан (1501–1576) еще не видел в опытах воспроизведения в желаемых условиях физического явления.

Но всех этих «экспериментаторов» объединяла борьба с аристотелианством. И все они были убеждены в необходимости опыта для познания природы.

В XVI веке выдвинулись несколько исследователей, подготовивших почву для гениального основоположника современной динамики — Галилея.

Первым из них был Николай Тарталья (1499–1559).

Он родился в семье бедного содержателя станции почтовых лошадей. Не получив по бедности школьного образования, Тарталья овладел грамотой и началами математики собственными силами.

Однако его математические способности оказались так велики, что уже в возрасте двадцати лет он преподавал арифметику ремесленникам и купцам в Вероне.

В те времена в городах практиковали частные «арифметики», дававшие указания мастерам, инженерам, купцам, архитекторам — всем, кто не обладал достаточными математическими познаниями для решения разного рода практических задач.

Эту профессию выбрал для себя и молодой Тарталья. К нему обращались с вопросами, требовавшими знания математики. Он то выступал в качестве эксперта при расчетах между купцами, то преподавал им арифметику.

Занимаясь математикой, Тарталья нашел правило определения числа возможных комбинаций при бросании в игре костей. Позднее он решил кубическое уравнение.

В Вероне к Тарталье обратился старый опытный артиллерист с вопросом: под каким углом к горизонту нужно выстрелить из пушки, чтобы ядро пролетело наибольшее расстояние.

Ученые-аристотелианцы не могли бы правильно ответить на этот вопрос. Они были уверены, что, покинув ствол пушки, ядро движется «насильственно» по прямой линии. Когда же оно остановится, то падает «естественно» по вертикали вниз. Поэтому артиллеристы думали, что пушку нужно направлять прямо в цель, и, конечно, делали промахи.

Многие артиллеристы придерживались этого ошибочного мнения до середины XVI века.

Для решения вопроса, заданного Тарталье, необходимо знать форму траектории брошенного тела и исследовать ее свойства. Это было осуществлено позднее.

Но Тарталье все-таки удалось дать правильный ответ артиллеристу, что пушка должна быть направлена под углом 45° к горизонту. Этот случай навел его на размышления о полете пушечного ядра. Он стал упорно искать, по какому пути должно оно лететь.

Тарталья уже понимал, что сила тяжести действует на ядро с момента вылета его из пушки. Значит, она должна постоянно отклонять его от прямолинейного пути.

Но еще Аристотелю было известно, что тело может двигаться одновременно по двум различным направлениям. Поэтому ядро, отклоняемое тяжестью вниз, будет лететь по кривой. К такому выводу и пришел Тарталья.

Это было правильное, но приблизительное решение. Более точного Тарталья не мог найти, так как ему не были известны законы свободного падения тел, открытые лишь Галилеем. К тому же Тарталья еще не решался слишком резко противоречить аристотелианцам. Поэтому он признал, будто в начале полета ядро движется по прямой линии. Затем движение по прямой «смешивается» с падением вниз, и ядро описывает кривую. В конце же полета оно будто бы падает вертикально.

В то время Италии угрожали турки. Ожидалось нападение их флота. Тарталья хотел помочь своим соотечественникам в предстоящей борьбе, научив их искусству правильно наводить орудия.

«Мне представляется предосудительным, — писал Тарталья, — скрывать долее эти вещи; и потому я решил ознакомить с ними — частью письменно, частью устно — каждого истинного христианина, чтобы каждый был лучше вооружен как для нападения, так и для защиты».

Свои знания о траектории пушечного ядра Тарталья изложил в сочинении «Новая наука», изданном в 1537 году в Венеции.

«Новая наука» была первым трудом, посвященным исследованию движения брошенного тела. Этот труд был написан на разговорном итальянском языке, доступном широкому кругу читателей. Им пользовались артиллеристы до конца XVI века.

Сочинение Тартальи прославило его имя по всей Италии. У него появились последователи, развивавшие его идеи.