Знакомая утренняя молитва, которую нараспев произносил хозяин постоялого двора, возвестила ребятам, что наступил день и что нужно ехать в Переяслав. Это снова окрылило их и наполнило сердца радостью. Возница Меер-Велвл сложил талес и филактерии, и лицо его сияло, как у истинного праведника. Потом он пошел запрягать «рысаков» и на своем языке объяснился с «Мудриком», «Танцором» и «Аристократкой», угощая кнутом каждого в отдельности, хотя больше всех досталось «Танцору», «чтобы не плясал, когда не играет музыка».

Солнце весело сияло, и весь двор, казалось, был в золоте, повсюду брильянтами переливалась роса. Даже куча мусора, накопившаяся за лето, а может и за два, была золотой. А петух и куры, которые копались в этой куче, казалось до последнего перышка отлиты из чистого золота. Их кудахтанье ласкало слух, лапки, разгребавшие мусор, были полны прелести. И когда желтый петух, взобравшись на вершину кучи, закрыл глаза и залился долгим красивым головокружительным кукуреку на манер заправского кантора, дети с особенной силой ощутили красоту мира и величие того, кто сотворил его. Им захотелось воздать ему хвалу – не молиться, конечно, как это делали хозяин бориспольского постоялого двора или возница Меер-Велвл, нет, к этому у ребят особой охоты не было, молитвы им уже давно надоели – только сердцем воздать хвалу творцу.

– Влезайте в повозку, байстрюки, нам еще целый день ехать! – поторапливал их Меер-Велвл.

Он расплатился за овес и сено и попрощался с хозяевами постоялого двора. Ребята тоже сердечно распрощались с длинноносой семьей, забрались в повозку, и как только она, громыхая, выкатилась из Борисполя на широкий простор садов и полей, песков и лесов, к безбрежным небесам, их вновь обняла приятная свежесть, вновь охватило чувство безмерной свободы.

Однако не слишком ли уж много этого неба! Им уже стало надоедать и небо, и звезды, и возница Меер-Велвл со своими россказнями. К тому же стало стучать в висках, в глазах зарябило, бока заболели от невыносимой тряски. Казалось, громыхание повозки будет продолжаться вечно, никогда не прекратится. Уже возникло желание слезть с нее, появилась тоска по твердой земле, по дому, по местечку Воронке. И герой этой биографии забился в угол повозки, вздохнул легонько и снова стал мысленно прощаться с местечком. Он шептал тихо, чтобы не услышали братья:

– Прощай, Воронка! Прощай, прощай!

25. На новом месте

Переяслав – большой город. – Холодная встреча. – Серебро заложено, заработков нет. – Отец озабочен.

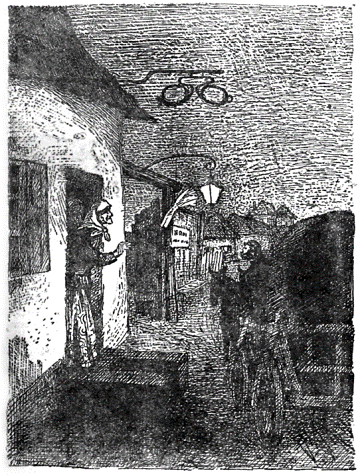

После двухдневной тряски, подпрыгивания, покачивания, после того как они вдоволь наглотались пыли и наслушались извозчичьих историй, юные путешественники к вечеру почувствовали, что они уже вот-вот у цели. Еще немного, и в темноте замелькали огоньки – признак города. Потом колеса застучали по камням, и повозку затрясло еще больше. Это уже был настоящий город, большой город Переяслав. Дребезжа и громыхая, повозка Меера-Велвла подкатила к темному двору, над воротами которого висел закопченный фонарь и пучок сена – отличительный знак заезжего дома.

То, что родители содержат заезжий дом, было для детей сюрпризом, и весьма обидным. Как, их отец выходит встречать постояльцев, мать стряпает для них, а бабушка прислуживает! Большего падения, худшего позора они и представить себе не могли. И мечтатель Шолом, вечно грезивший о лучших временах, о кладе, долго грустил в тишине, плакал тайком, в тоске вспоминал свою милую маленькую Воронку. Он никак не мог уразуметь, почему взрослые говорили: «Перемена места – перемена счастья». Нечего сказать, хорошо счастье!

– Вылезайте, байстрюки, приехали! – возвестил Меер-Велвл после того, как с протяжным тпр-р-р-у остановил лошадей у крыльца заезжего дома.

Усталые, разбитые и голодные, ребята стали поодиночке выбираться из повозки, расправляя затекшие члены. В доме тотчас отворилась дверь, и на крыльце начали одна за другой появляться фигуры, которые в темноте можно было различить только по голосу. Первая фигура была прямой и широкой – это бабушка Минда. Вытянув вперед свою старую голову, она воскликнула:

– Слава богу, приехали!

Вторая фигура была маленькая, юркая – это мать. Она спросила кого-то третьего:

– Приехали уже? – «Приехали!» – радостно ответила ей третья фигура, длинная и худая. Это был отец, реб Нохум Вевиков, теперь уже реб Нохум Рабинович (в большом городе дедушке Вевику дали отставку).

Не такой встречи ожидали ребята. Все, правда, расцеловались с ними, но как-то холодно. Потом их спросили: «Как поживаете?» Что можно ответить на такой вопрос? «Ничего…» Бабушка Минда первая вспомнила, что дети, вероятно, хотят есть. «Вы голодны?» Еще бы не голодны! «Хотите чего-нибудь поесть?» Еще бы не хотеть! «Вечернюю молитву читали?» – «Конечно, читали!»

Мать поспешила на кухню приготовить чего-нибудь поесть, а отец тем временем экзаменовал мальчиков, далеко ли они ушли в ученье. О, они ушли далеко! Но зачем им морочат голову, когда им хочется поскорей осмотреть новое место, дом!

Они ворочают головами, озираются по сторонам – где они находятся. Они видят себя в большом доме, мрачном и нелепом, со множеством комнатушек, разгороженных тонкими дощатыми переборками. Это комнаты для постояльцев, а постояльца – ни одного. В центре дома – зал. В зале ребята узнали всю воронковскую мебель: круглый красный стол о трех ножках, старую красную деревянную кушетку с протертым сидением, круглое зеркало в красной раме с двумя резными руками на нем, будто простертыми для благословения, и стеклянный шкаф, из которого выглядывали пасхальные тарелки, серебряная ханукальная лампада и старый серебряный кубок в форме яблока на большой ветке с листьями. Всех остальных серебряных и позолоченных кубков, бокалов и бокальчиков, ножей, вилок, ложек и всего остального серебра уже не было. Куда оно девалось? Только много позже дети узнали, что родители все это заложили вместе с маминым жемчугом и драгоценностями у одного переяславского богача и больше уже никогда не смогли выкупить.

– Ступайте умойтесь! – сказала бабушка Минда после того, как мать принесла из кухни далеко не роскошный ужин: подогретую фасоль, которую нужно было есть с хлебом; да и хлеб был черствый.

Мама сама нарезала хлеб и дала каждому его часть. Этого у них никогда не бывало – повадка бедняков! А отец сидел сбоку и не переставал их экзаменовать. Он, видно, был доволен – дети много успели. О среднем, Шоломе, и говорить не приходится – этот все знает наизусть и произносит целые главы Исайи на память.

– Ну, хватит, пусть идут спать! – сказала мать, убирая оставшийся хлеб со стола и пряча его в шкаф. Этого тоже не бывало у них в Воронке. Это уже вовсе неприлично.

То ли путь оказался слишком долог и тяжел и ребята устали, то ли встреча была не слишком приветливой, а ужин нищенским – но новое место, о котором дети так мечтали, выглядело не столь уж очаровательно. Слишком многого они, видно, ожидали, поэтому и велико было разочарование; они чувствовали себя словно высеченными и обрадовались, когда им велели прочитать молитву и ложиться спать.

Лежа потом вместе с братьями на сеннике, постланном прямо на полу в большой темной проходной комнате без всякой мебели – между залом и кухней, – герой этой биографии долго не мог уснуть. В голове копошились всякого рода мысли, и один за другим возникали бесчисленные вопросы. Почему здесь так мрачно и уныло? Почему здесь все так озабоченны? Что с мамой, почему она вдруг стала так скупа? Что стало с отцом, почему он так согнулся, ссутулился, так сильно постарел, что сердце сжимается при взгляде на его желтое морщинистое лицо. Неужели все из-за того, что, как говорили в Воронке, доходы падают? Неужели это и есть «перемена места – перемена счастья»? Как быть, чем помочь? Одно спасенье – клад. Ах, если бы привезти с собой хоть небольшую часть того клада, который остался в Воронке!