— И-ди-о-ты!.. Идиоты-ы-ы! О господи…

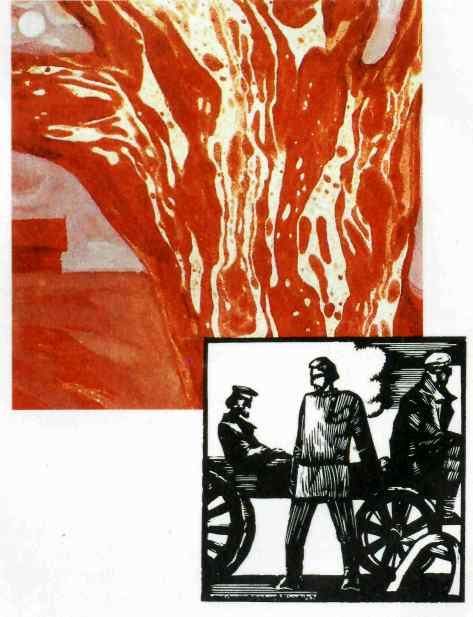

Толпа отхлынула, будто осознала, чего наделала, квартальные рванулись к огню, будто осмыслили неосмысленное, студенты разгребали огонь, но человеческое тело уже трещало в костре. Беспомощные слезы размывали копоть на лицах.

Заичневский обернулся.

— Вот она — толпа! Звереет, когда ее боятся, и смиряется, когда чувствует твердую руку.

— Какую руку? — закричал Дроздов. — Они кинули в огонь человека так же искренне, как искренне бросились спасать его! Это совсем не то, Петр! Здесь нет никакого механизма — чувствует, смиряется… Ты не видел! Это — стихия!

…И вдруг в багровой ночи — ликующий, набожный, осатанелый крик:

— Госуда-а-рь! Госуда-а-арь!

Толпа хлынула к воротам государственного банка. Там на ступенях, окруженный свитою, возник царь Александр Второй. Он стоял перед грандиозным зрелищем. Он не распоряжался, он смотрел. И никто из его свиты не бросался в огонь с распоряжениями. Лица были разгоряченны, любопытны, сюртуки расстегнуты (жара!), что было и вовсе непривычно для свитских. А толпа грохнулась на колени, крестясь размашисто, истово, самозабвенно.

Ветер дунул дымом, искрами по Садовой. Вмиг как из-под земли явились экипажи, и все стихло, как и не было. Толпа, не поднимаясь с колен, крестилась вслед исчезнувшему видению. Какой-то студент, размазывая по лицу слезы горя и гари, все-таки сострил:

— Нерон?

Другой, стоя на коленях перед извивающимся обожженным мастеровым, всхлипнул, разрывая зубами марлю! — Не злитесь, коллега… Работайте…

— Петр! — резко вскрикнул Дроздов. — Упаси бог! Этого нельзя! Человек трещит, когда горит!

Заичневский прошелся по камере, остановился. Он был бледен, темные глаза его припухли. Дроздов встал:

— Это… Нельзя… К этому нельзя звать… Дикие люди уже готовы к этому… Это первое, на что они способны… они мешали полиции, пожарным, они не давали…

— Какой полиции? Ты же говоришь, что квартальные…

— Нет, Петр! Были герои! Я видел и солдат, и городовых… Они нам помогали… Ты бы видел их в огне!

— Тебя не разберешь! То они кинули в огонь, то они сами тушили пожар. Одно что-нибудь!

Дроздов захлопал глазами, замотал головой, будто разгоняя видение:

— Петр! Когда горит город, нельзя думать, где свои, где чужие! Надо тушить! Нельзя спихивать вину на чужих и нельзя присваивать истину своим! В огне не может быть противостояния! Огонь не разбирает! Погиб генерал — восемьдесят лет… Забыл фамилию… Герой отечественной войны…

— Ну-у! — протянул Заичневский. — Это — сантименты! Старик и так был…

— Но он жил! Жил! Петр! Веселые люди ездили в Кронштадт любоваться оттуда заревом! А среди них были студенты и курсистки!

— Послушай! Ты можешь выстроить картину без этих путаных подробностей? То у тебя власть не в состоянии, то у тебя студенты едут в Кронштадт… Точнее!

— Точнее — огонь! — закричал Дроздов. — Смерть! Всеобщая для всех! И в этой смерти люди были, как были! Сообразно своим свойствам! Были славные городовые и подлецы студенты, и наоборот! Были болтуны, фаты, трусы, герои, жертвы, хамы, дикари! Все было! Были барышни, визжавшие от счастья, как на фейерверке… — и зло, резко, обвинительно: — Заичневский! Я не видел линию, отделявшую императорскую партию от народной! Я ее не видел! Этой линии нет, когда горит земля!

Заичневский вглядывался в побелевшие глаза Дроздова, пытаясь понять — известно ли там, в Питере, кто писал прокламацию? Дроздов замотал головою: нет!

— Я не боюсь, — небрежно взял папиросу со столика Заичневский, — а ты — трусишь.

— Это сейчас, Петр, — всхлипнул Дроздов, — сейчас. Там я не боялся. Там я делал, что мог… А сейчас я боюсь… Потому, что я задумался.

Заичневский сел на койку рядом (скрипнула досками).

— Покури.

Дроздов сдавил зубами папиросу. Заичневский, усмехаясь, зажег спичку, поднес. Огонек сверкнул на залоснившемся лице Дроздова.

— Не могу, — Дроздов ткнул папиросой в железную полосу койки. — Не могу… Пахнет паленым… Я сойду с ума, Петр…

— Власть ничего не умеет, — сказал Заичневскнй. — Все, что ты рассказываешь, — власть ничего не умеет…

Дроздов изумился:

— Но как же не умеет? Я же тебе рассказываю! Но ты слышишь только то, что тебе нужно! Пожар ведь погашен!

Заичневский не слышал:

— Она сплочена дикостью… Ей нужно противопоставить организацию — тысячу, может быть — две, но — организацию… Успокойся… Революция, которая боится зайти слишком далеко, — не революция, ее и начинать не надо… И знаешь, что я тебе скажу? Надо было бы поддержать версию «Северной Пчелы»! Да, господа! Студенты! Молодежь! Военные! Старообрядцы! Они жгут Питер потому, что вышли в бой с императорской партией!

— Я тебя не понимаю, Петр, — опешил Дроздов и даже отступил к стене.

— Очень жаль… Уходи. Мне надо поразмыслить…

V

— Чего поволите, барин?

— Братец, ты уж послужи… А то у меня — сенная лихорадка… Внизу там скажи — лекарь, мол, столичный… Так ты уж пусти…

— Так ведь не велено…

Заичневский и сам знал, что не велено. После петербургского пожара о нем как будто забыли. Только солдатик этот и ходил в нумер. Что-то происходило там, на воле, куда уже не велено было выходить, даже в «баньку». Визиты тоже кончились. Не велено. Внизу пожарные прогуливали желто-пегих битюгов.

— Держи-ка пятачок, братец, помолись за меня.

— И, барин, — принял беленькую монетку солдат, — молиться за вас еще не время! Премного благодарен! Не нынче завтра батюшка за вами тройку пришлют и — шабаш! Вас ли судить? А университет — бог с ним! Кто без ума, тому и профессоры вроде тетеревов: токуют-токуют, а все как горох!

Знают в Петербурге, кто писал прокламацию? Знают или не знают? Если знают — как обойдется? А вдруг — спросят? Как же не спросят? Видели же эту прокламацию здесь! Черт возьми, не тюрьма, а проходной двор…

Заичневский взял папиросу, солдатик кресанул кремнем на трут, поднес тлеющий гриб. Заичневский приложил папиросу к тлению. Запах был не ветошный, чистый, без вони. Раскурил, пустил струйкой пряный синеватый дым.

Чемодан с прокламациями вез Дроздов, и эта фурия Александровская увязалась. Знала она, что везет Дроздов? Так и не спросил Дроздова. А Перикл предостерегал от нее. Да нет, пустое… Психопатка и все… А если — не психопатка? Да нет, пожалуй, давно бы уже был здесь какой-нибудь потаповский…

— Ступай, братец, скажи…

Солдатик вздохнул, вышел.

Может быть, Грек был прав? Черт подери! Почему не спросил Дроздова? Слушал всякие страсти, а не спросил? Стал думать об Александровской. Она засиживалась дольше других, а когда бывала на людях, подчеркивала свое особенное право на дружбу с ним. Однажды, когда все ушли (демонстративно дождалась, покуда выйдут), она бросилась к Заичневскому:

— Мой повелитель! Я вся твоя!.. Ты молод, ты чист… Я знаю, что оскверню тебя… Но я твоя раба… Вспомни Магдалину… Осквернив тебя, я очищусь! Спаси меня…

Заичневский испугался. Периклес Емельянович (находился еще тут, в части) вошел бесшумно (ходил он вообще тихо, будто не касался земли), увидел висящую на Заичневском Александровскую, сказал спокойно:

— Варвара Владимировна, присядьте, вам будет удобнее…

Александровская прижалась сильнее и вскрикнула:

— Он мой!

И вдруг резко выскочила из камеры. Огонек свечи метнулся вслед и едва не погас. Аргиропуло засмеялся тихо, необидно, даже сочувственно.

— В качестве Магдалины она должна была прижиматься ко мне. А к тебе — только в качестве персидской княжны. Так что брось-ка ее в воду — и дело с концом. Отделайся от нее. Подари ей что-нибудь, что ли… Кроме шекспировской страсти, которая, разумеется, облагораживает ее, не испытывает ли она к тебе, я бы скачал, некоторый казенный интерес? Остерегайся ее.

Александровская исчезла (говорили, была арестована) и вдруг появилась снова в начале апреля. Появление ее после ареста насторожило Заичневского, и он поспешил сделать, как советовал Перикл. Заичневский поднес ей фотографию свою с ни к чему не обязывающей надписью: «Варваре Владимировне Александровской oт Петра Заичневского. 1862 г. Апреля 4». Александровская не приняла — схватила карточку, прижала к груди, поцеловала и прослезилась. Слезы были натуральны, они смутили Заичневского: шут ее разберет, эту чертову бабу! Может быть, действительно — втрескалась? Когда юноше нет еще и двадцати лет, а дама, которой уже — все тридцать, называет его своим повелителем, ему, юноше то есть, никак не хочется думать о том, что к слезам этой дамы присоединен, кроме благородной страсти, еще и казенный интерес. С чего он это взял, умный Грек?