Как бьется сердце, прошлое припомнив!

Как труден путь, который мы прошли!

Как странно, что из горя и напастей такое чудо время создало!

Даниелюс с каким-то трепетом записывает эти строки, но тут же зачеркивает их: до чего же деревянные, ни настроения, ни намека на оригинальную мысль…

— Разве это зима? — врывается в открытую дверь купе мужской голос. — В прошлом году уже казалось, климат пойдет на поправку — была и стужа, и снег, — а нынче снова: ни в санях, ни на телеге. Глянь, мил человек, в лесу и то траву снегом не замело. А поля, что твоя пеструха, все в черных лоскутах…

— Вы из деревни? — ласково спрашивает женщина.

— Оттуда. Бригадир. Весной, как ударят морозы, снова озимым каюк.

— Всякое может случиться, еще только февраль…

— Извините, — доносится голос другой женщины. Хотела, видно, пройти мимо, но от скуки решила поддержать разговор.

Фима! Даниелюс сразу узнает ее крикливый голос, и тело захлестывает жаркая волна. Он знал, что Фима работает на строительстве фабрики в Гедвайняй, но встретиться до сих пор не довелось. Правда, нынешним летом, приехав с Юргитой к отцу, он чуть не столкнулся с Фимой. Если бы еще задержался минут на пять… Но они с Юргитой очень спешили, потому что от домочадцев узнали о внезапной болезни дяди Теофилюса и не были уверены, застанут ли его в живых.

Когда, оставив автомобиль у ворот, они вошли в избу, их встретили опечаленные родичи. Старый пчеловод лежал в постели серый, тронутый тленом, как заготовленный загодя дымарь.

Даниелюс нагнулся над ним, хотел было сказать что-то доброе, но горло сжала печаль, глаза налились слезами.

— Отец, отец… — прошептала дочь, гладя высунувшееся из-под одеяла высохшее плечо. — Даниелюс приехал… секретарь…

Пожелтевшие веки дрогнули и снова застыли. С минуту он лежал неподвижно. Потом лицо его ожило, потеплело от вспыхнувшей мысли.

— Да… да… ниелюс? — наконец прошелестел он обметанными бурой пленкой губами.

— Да, да, дядя Теофилюс, это я, — прошептал Даниелюс, еще ниже наклоняясь к постели.

Старик вздрогнул, задрожал всем телом и открыл глаза. Взгляд его был тусклый, но и сквозь густой туман пробился луч закатного солнца.

Даниелюс хотел спросить, что у дяди Теофилюса болит, ободрить, что скоро поправится, мол, болезнь эта — сущий пустяк, но тотчас почувствовал: нет, не осмелится соврать ему. Неужто человеку, от которого он когда-то позорно отрекся и которого, наверное, видит в последний раз, он может сказать только это?

— Мы очень редко встречались, дядя Теофилюс, — произнес Даниелюс, почувствовав, как кровь ударила в голову. — У каждого свои дела. И вообще… Но в детстве я вас очень любил. Да не только в детстве. Вы все время были для меня тем, кто светит и согревает сердце.

По смягчившемуся лицу старика вроде бы скользнула улыбка.

— Садись, — прошептал Теофилюс, показывая слабеющей рукой на табурет, черневший у кровати.

Даниелюс послушно сел.

— Наверное, дядя, вы все знаете — такое нельзя утаить, однако мой долг еще раз об этом напомнить, — снова заговорил Даниелюс, не видя вокруг ничего, кроме ожившего лица больного, на котором отразилось нетерпеливое ожидание скорого освобождения и равнодушие к тем, кто остается. — Я виноват перед вами… Очень виноват. В самом деле странно: любишь и уважаешь человека, а потом, когда ему тяжко в жизни, отворачиваешься от него. Теперь у меня в голове не укладывается, как же так могло случиться. Нет, никогда я себе не прощу. А вы, дядя, можете ли вы меня понять и простить? Не оправдать, а только понять и простить? — Даниелюс горячими, подрагивавшими от волнения пальцами прикоснулся к руке Теофилюса Гириниса. — Я должен был попросить у вас прощения раньше. И хотел попросить. Но не отваживался. Стыдно было… Каждый человек стыдится своей минутной слабости.

— Но не у каждого хватает смелости ее признать, — тихо и четко произнес старик, слегка отдернув свою влажную, холодную руку.

— Вы всегда были добры ко мне, — прошептал Даниелюс, наклоняясь к больному. — Если бы я и не попросил у вас прощения, вы бы все равно меня простили, хотя и осудили бы, вспомнив обиду. Но я хочу, чтобы вы меня поняли.

Снисходительная улыбка улетучилась с лица старика. Зрачки были расширены, взгляд трезвый, сосредоточенный. Слабым, но внятным голосом, изредка переводя дух, он молвил:

— Святой Петр тоже отрекся от Христа, и все-таки тот не отказался от своих слов, которые сказал раньше: Петр, ты как утес, и на этом утесе я воздвигну храм.

— Ты понял, дядя Теофилюс, почему я тогда так поступил? — спросил Даниелюс, нагнувшись к больному так близко, что почувствовал на своем лице прохладное дыхание умирающего.

— Без понимания нет прощения… — просипел старик, бессильно сжав пальцы Даниелюса.

«Есть, — подумал Даниелюс. — Кое-кому нравится прощать. Прощая, такие люди как бы приносят жертву. Но вы же не такой, дядя, не такой?..»

На прощание он поцеловал дядю Теофилюса в остывающий лоб. Хотелось поцеловать и руку, но он устыдился присутствующих. Словно этот поцелуй мог бы унизить его больше, чем только что прозвучавшее извинение. (Позже он не раз будет возвращаться к этой сцене и терзать себя за то, что поступил лицемерно, не послушался внутреннего голоса.)

Вернувшись с Юргитой в Дягимай, он узнал, что заходила Фима. Вроде бы просто так, мимоездом, посмотреть на житье-бытье бывшей родни. Однако никто не сомневался, что у нее была одна забота — увидеть Даниелюса и его «новую», а может быть, выкинуть какое-нибудь коленце.

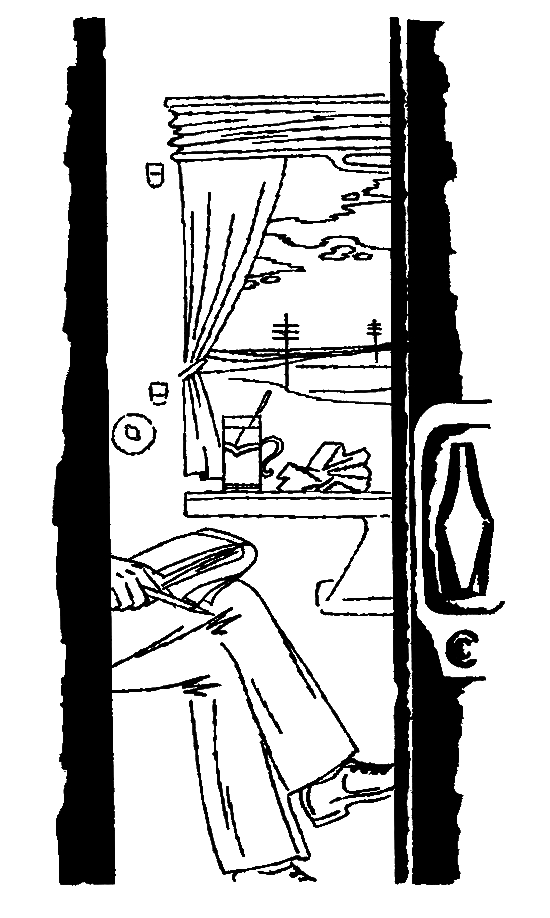

И вот Фима в вагоне… «А может, это не она, может, только голос похож?» Даниелюс подскакивает, задвигает дверь купе. Снова летят мимо закутанные в облезлый снежный кожушок поля, и душу захлестывает какая-то смутная печаль, и даже мысли о Юргите не в состоянии ее осилить. Она сейчас сидит в редакции… Нет, наверное, уехала вместе с делегацией из Дягимай в Лаукуву, где состоится торжественное подписание договора о соцсоревновании между двумя колхозами. Районная газета отвела этому событию целую полосу. Юргита не любит писать на такие темы — ей больше по душе вопросы культуры, — но раз отвели полосу, она ее подготовит добросовестно.

Стучит открываемая дверь купе. Снова закрывается. Шелест одежды, шмыганье носом.

— Привет, Даниил Йонович! — раздается пронзительное сопрано.

— Привет, Ефимья Никитична, — отвечает Даниелюс, не поворачивая головы.

— Едете, Даниил Йонович?

— Еду.

— И я еду.

— Вот и хорошо, поезжайте, Ефимья Никитична.

— Фу, какой вы невежливый, Даниил Йонович. Хоть бы спросили, куда еду. Неужто совсем не интересно, как бывшая жена живет?

— Совсем, Ефимья Никитична.

— Так, может быть, детишками поинтересуетесь. Когда-то, насколько помнится, вы очень заботились об их будущем.

— Я и сейчас неравнодушен к ним, как вам известно. Навещаю, помогаю чем могу.

— Навещаете? Ха, ха, ха! Раз в году, если не реже. Отец! Если и подбрасываешь грош-другой, думаешь, этого хватает?

— Я посылаю столько, сколько положено, — отрубает Даниелюс, понизив голос. — Нельзя ли чуть потише: на верхней полке человек спит, еще разбудим.

— Пусть себе спит, кто спит. — Фима прыскает, садится напротив Даниелюса. — Ты что, боишься, чтобы другие не узнали, чем ты хочешь ублажить свою совесть? Алиментами! Погубил лучшие годы моей жизни и оставил одну. Кому я теперь такая нужна? Разве деньгами отплатишь за обиду? И разве эти деньги для меня? Твоих детей одевать и кормить надо. Что и говорить, жестоко ты со мной обошелся, Даниил! Никто, даже преступник, так не поступил бы со своей женщиной.

— Я уже это слышал. И не раз, — говорит Даниелюс, вперив глаза в окно. — Что ж, обидел я тебя, признаюсь. Но не по злой воле, а потому, что жизнь так судила. Нет, Фима, никогда ты не была мне близким человеком, сама знаешь. И я тебе тоже. Наш брак был жуткой ошибкой, и ее рано или поздно надо было исправить.