докторов уже были безопасные средства предохранения.

Они терпеливо выдержали лавину непристойностей и проклятий.

Но сплетники не унимались. Косые взгляды всего города провожали их, когда он с женой и

детьми проезжал на пролетке. Их только что не били камнями. Окружавшая грека злоба

отравляла ему жизнь... Он потерял душевный покой. Он чувствовал, что его разрядили, как

разряжают лейденскую банку, когда дотронутся до неё пальцем. А здесь это были не пальцы, а

грязные руки, нечистые рты. Всё пошло у него вверх дном; засуха сожгла посевы, град побил

виноградники, амбары пылали, скот подыхал... Больше того, чувствуя его внутреннюю

слабость, которая всем бросалась в глаза, в его поместье восстали крестьяне; управляющие

потешались над ним, слуги смотрели дерзко, принуждая его опустить взгляд.

В общем, настоящее бедствие. Ждать было нечего. Когда меньшей девочке, Афродите,

исполнилось восемь месяцев, он решился. Он втайне договорился с господином Сотиром,

хозяином самого большого кафе (впрочем, единственного) на проспекте, как раз в центре

города, что на полдня арендует длинную и широкую, как комната, витрину, выходящую на

улицу, где нежились пирожные, украшенные мухами. Вечером девятого мая шторы, как

гноящиеся веки, опустились на высокие окна.

— Сотир готовит свою витрину к завтрашнему дню,— говорили люди.— Обновляет пирожные,

которые кисли здесь вот уж больше двух недель. Сам увидел, что в них развелись черви.

И город с любопытством ожидал новой витрины.

На другой день было Десятое мая[12]. С раннего утра в пыльный и мрачный городок из пышной

равнины проникла весна со своей командой мастеров-декораторов; она засыпала дворы

липовым цветом и гроздьями белой акации, закрыла пустыри праздничным бурьяном,

окаймила вырвавшейся из-под мостовой травою улицы, по которым не проезжали пролётки. И

раскрасила своим великолепием скудость города, поднявшего трёхцветные линялые флаги —

один на примарии, другой на префектуре.

Но какое всё это могло иметь значение, когда в небе над всем городом солнце развернуло на

лазури своё гигантское знамя света?

И начался парад: толпы людей на улицах, шествие школьников, знати, пожарников, делегатов

от села — крестьян с трёхцветными лентами на кечулах, поток людей на главной улице...

И вдруг в самый разгар патриотического энтузиазма, потихоньку-полегоньку, как занавес

алтаря, штора витрины в кафе Сотира в самом центре городка раздвинулась и внутри, за

вымытым окном, как в панораме, показались на креслах ...опулос в середине, а по бокам — по

две девочки, всего пять человек.

Мадам ...опулос была оставлена дома.

Остолбенение... открытые рты... шум, расходящийся кругами волн, как от камня, брошенного в

пруд.

Люди позабыли про парад и шествие. Школьники смешали колонны, пожарные расстроили

ряды, горожане покинули священнодействие — все толпились, давились, толкались, чтобы

увидеть... Что? Господина ...опулоса и четырёх его дочерей — Фульгулицу, Диану, Ламбрицу и

маленькую Афродиту, хорошо всем известных, которые развалились в пяти креслах, одетые в

самые дорогие, праздничные платья... А кода присмотрелись, увидели — у всех пятерых правая

нога необутая, совершенно голая.

Сперва не поняли. Решили, что ...опулос сошёл с ума.

О чём другом можно было подумать? Старый сифилитик, импотент, развратник,

предававшийся скрытым порокам... Этого и следовало ожидать.

Но человек на витрине, не переставая, жестикулировал и кричал, всё время показывая на

пальцы своей голой ноги — Он шевелил ими, то и дело их растопыривал,— и на ноги своих

дочерей, которые проделывали то же самое... И при этом громким голосом отец считал пальцы

— без роздыху, без передышки, каждой группе зевак: один, два, три, четыре, пять, шесть. У

него на правой ноге было шесть. Потом у дочерей — один, два, три, четыре, пять, шесть... Черт

возьми! У детей тоже было по шесть, и тоже на правой ноге; он считал их громовым голосом во

всеуслышание и на виду у всего городка и всего уезда, собравшихся на праздник Десятого

мая, который превратился в триумф ног семейства ...опулос. А люди не могли на них наглядеться.

Злые языки онемели.

Чтобы примарю, префекту и знати можно было добраться до витрины, потребовалось

вмешательство полиции, эвакуировавшей часть улицы. Потом опять толкучка точно в комедии,

давка, потасовки и обмороки, пока снова не вмешалась полиция, чтобы навести порядок и

заставить толпу двигаться в одном направлении, как обычно проходят перед королевской

трибуной, дабы увидеть воочию доказанное отцовство ...опулоса, который не уставал

демонстрировать его каждому по очереди. Между тем Афродита несколько раз намочила

пеленки, ревела, и нянька из кофейни поднялась переменить их, успокоила её соской и осталась

в витрине, чтобы раскрыть её и показать её шесть пальчиков, похожих на розовых червячков.

Никогда ещё у господина Сотира не было такой бойкой торговли, как утром того памятного

дня Десятого мая. Посетители штурмом брали кафе, были съедены все пирожные, но люди

продолжали толкаться, чтобы увидеть представление хотя бы сзади.

Толпа, жадная до зрелищ, не хотела расходиться, блокировала улицу и не двинулась с места до

ночи.

Но ...опулос дал приказание, и шторы закрыли витрину.

И снова нужна была полиция, чтобы дать ему возможность пройти сквозь исполненную

энтузиазма толпу; он двигался к дому торжественно вместе с четырьмя дочерьми. Настоящая

праздничная процессия в честь Десятого мая была потом перед его домом.

...опулос с женой и отпрысками вынужден был выйти на балкон.

Ведь иначе, боже избави, мог произойти мятеж... Попробуй свяжись с толпою!

РЫБАК АМИН

Трудно припомнить, когда ещё Дунай, вздувшийся от дождей и ледохода, разливался так

неудержимо, как в ту весну. Река была сплошной грядой накатывающихся холмов, которые

обрушивались на берега сумасшедшими потоками, они толкались, давились в брюхах затонов,

плясали по глади степи, во всех ручьях и рукавах, раздираемых остервенелыми водами.

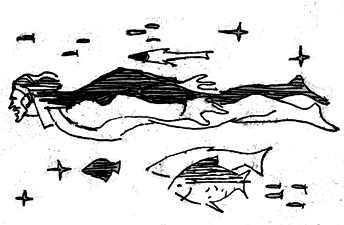

Они принесли с собой множество рыб всех сортов и величин — от карпов и сомов, размером с

телёнка, до плотвы не больше букашки. Их било о льдины, оглушало илом, вертело в

водоворотах, бросало волнами, и они в поисках пристанища у берегов неслись как попало по

воле вод во всех затонах, озерах, окрестных заводях и рукавах.

Пора рыбной ловли никак не наступала. О Дунае и говорить нечего. Но даже и в затонах,

постоянно содрогавшихся от напора вод, нельзя было закинуть сеть или невод: они

превращались в лохмотья. Рыбы мрачно держались в глубине, у дна, в тине и в ямах. Воду

заволакивали пищащие стаи чаек, понапрасну надеясь поживиться у бесплодных волы. Сонмы

бесприютных уток, толпы согнанных с мест лысух, отчаявшиеся гуси, несчастные дрофы,

растерявшиеся цапли, недовольные пеликаны, надутые бакланы метались повсюду в поисках

укромного места, где бы можно было высидеть птенцов. Все — люди и звери — ждали,

созерцая этот разгул вод.

Наконец к середине апреля Дунай угомонился. Погруженная дотоле в пучину дельта вышла из

хаоса. С сел, напоминавших крепости, осаждённые ордами вод, была снята осада. Пустыня

затонов стала оживляться. Из лиманов, из-за поворотов выплыли барки, направляясь к местам

рыбной ловли.

И в большой заводи Назыу тоже объявились люди. Рыбаки с бригадиром во главе на барках

12

День объявления Румынии королевством.