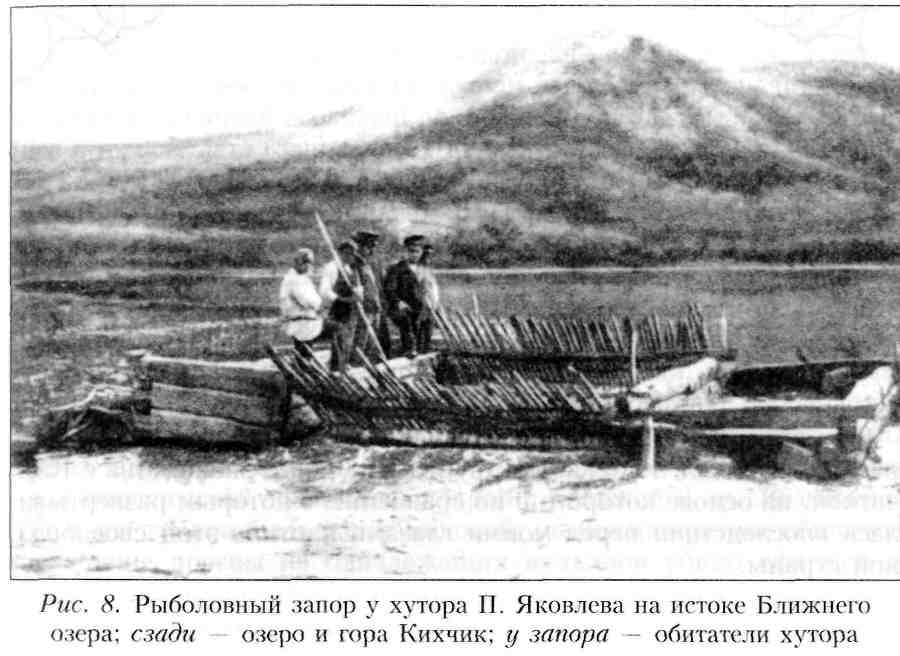

Только 11 июня нас перевезли на батах через озеро, и был разбит новый лагерь у хут. Яковлева. Л. Г. Раменский остался с рабочим Варфоломеем на старой стоянке, желая еще поработать с неделю над озером и Тарьинской бухтой. 12 июня весь день сильный дождь, и никого из жителей не видно; наконец утром 13-го они пригнали свои баты к самому запору Яковлева и стали грузить наше добро, чтобы сплавить его в Паратунку и затем по этой последней и по ее левому притоку, Хайковой речке, подняться к своему селению. Когда все было погружено, мы навьючили на себя более хрупкие инструменты и по знакомой мне уже с 8-го числа тропе также тронулись в путь.

Глава IV

ПРЕБЫВАНИЕ В ПАРАТУНСКИХ КЛЮЧАХ

Мы прожили в Паратунке с 13 июня до 6 июля, т. е. более трех недель. Это был, так сказать, фундамент моего знакомства с Камчаткой, на основе которого и по сравнению с которым развертывалась впоследствии перед моими глазами картина этой своеобразной страны.

По соглашению со старостой и другими сельчанами, мы устроили свой лагерь за селением, на правом берегу оврага р. Ключевой, у края высокой террасы, вымытой когда-то р. Паратункой в массивных толщах своеобразной гряды наносов, тянущихся между современной речной долиной и горами, отделяющими ее от долины р. Быстрой {Название реки "Быстрая" повторяется в различных местах Камчатки неоднократно. Поэтому я буду прибавлять к нему еще какое-либо название; так, эту Быструю я буду называть Паратунской, а ту, которая впадает у Большерецка в Большую реку, Большой Быстрой.}.

План работы у меня был такой: изучив ближайшие окрестности и ознакомившись с населением и средствами передвижения, совершить две-три дальние экскурсии на лошадях и затем перекочевать на другую станцию -- далее в глубь страны. Невозможность правильной продолжительной поездки на местных лошадях выяснилась сейчас же, так как многие жители совершенно не согласились давать нам своих лошадей и получить хотя бы две-три лошади можно было только по постановлению сельского схода. С. Атласов, бывший нашим первым проводником, помогал нам очень мало и заметно тяготился нашим обществом, почему дня через три по приезде в Паратунку отпросился на побывку в родную Сероглазку, проведать больную жену, и более не возвращался. Его место занял Николай Корнилов, молодой парень, в общем достаточно симпатичный и охотно знакомивший нас с окрестностями.

Паратунская тундра представляет собою совершенно ровное на глаз пространство, окруженное узкой каймой ивняков и замкнутое на N мелким, но чистым озером -- разливом значительной величины. Зеленый осоковый покров ее прорезывают только красные в начале лета (записано 21 июня) полосы зарослей восковницы (Myrica tomentosa), да пятнами блестят окнища. Края тундры всюду мокрее ее середины; ближе к реке идет даже почти сплошная полоса из погруженных на один-полтора фута в воду крупных осок и хвощей. Полоса эта отделена от реки грядой возвышенного благодаря наносам берега, густо заросшего ивняками и ольхой.

Окнища -- ямы, большие, глубокие, различной формы, часто обрамленные кольцевым валом из торфяного мха; дно их -- вязкое, иловатое, и нередко от воды их сильно пахнет сероводородом. Наиболее характерны большие окнища ниже (по течению реки) тропы, идущей от селения к мосту, на полдороге; их возвышенные края несут густой сфагновый покров с клюквой и др. Возможно, что и вся тундра была ранее моховой, но неоднократное обильное выпадение дресвы из близлежащих вулканов убило сфагнум и создало условия, более благоприятные росту осок, пушицы и пр. И теперь вся тундра пересыпана дресвой 1907 г., вследствие чего стала, по словам паратунцев, заметно суше.

Река Паратунка выше моста сливается из двух рукавов, между которыми лежит обширный низменный остров. Затем она течет одним рукавом у самого подножия Ближней сопки, проходит через Паратунское озеро, огибает возвышенность, идущую к горе Кихчик, и за ней снова разбивается на рукава, т. е. вступает в область дельты. Паратунская тундра лежит, следовательно, между рекой и террасой левого борта Паратунской долины.

Рукава р. Паратунки, текущие выше селения, называются правым и левым. Надо, однако, сказать, что географический принцип, повелевающий считать берега и рукава рек правыми или левыми от верховий к устью, не известен жителям, и они называют правым то, что лежит вправо от их селения, и левым то, что находится влево. Правая (по номенклатуре жителей; по обычному обозначению она Левая) Паратунка идет на значительное расстояние вплотную под увалами левого берега и потом резко пересекает тальвег долины, идя на соединение с Левой.

Общая картина окрестностей Паратунского селения следующая. На W тянется горный хребет, более высокий в южном направлении, где выделяется как ближайшая вершина Зайкин мыс; на N он быстро понижается и сходит на нет у р. Паратунской Быстрой близ ее устья. На О обрамляет долину параллельный первому хребет Бархатной сопки. Затем идет долина Дальнего озера, за которым видна его сопка. Затем -- Ближняя сопка, долина Ближнего озера и горы Кихчик. Между их главной вершиной и мысом Камень Козак идет длинное седло перевала Калаус, за которым лежат тундровое озерко и небольшая морская бухта. В хорошую погоду прямо за Кихчиком встает Коряцкая сопка, по большей части закрытая облаками. Тальвег Паратунской долины занят упомянутым уже озером, тундрой и островом с ивняками и осоковыми лугами, а между тальвегом и западным хребтом от подножия горы Зайкин мыс до устья Быстрой и сел. Микижиной тянется параллельно хребту мягкий и широкий увал, поросший березовым лесом и прорезанный со стороны реки двумя более или менее ярко выраженными террасами и перпендикулярно к ним оврагами ручьев. Яма, выкопанная в грунте увала у нашей стоянки, обнажила под двумя сантиметрами перегноя типичный желтый песок, сначала без камней, но на глубине 1 1/2 м с мелкими камешками.

Часть оврагов, прорезающих увал, суха; одни из них -- крутые и глубокие, другие -- плоские, широкие, с луговой порослью, и все образованы водами, стекающими с хребта. Ширина увала -- до двух верст, длина -- около восьми; поверхность его холмистая, даже и помимо оврагов. Вдоль подножия хребта ясно заметное лоткообразное углубление с болотистыми луговинами, так что середина увала, параллельная хребту, выше, чем линия их соприкасания.

Между сел. Ключи и сел. Микижина на поверхности этого увала раскинулись три небольших озера, причем два из них лишены стока, а третье дает начало ручью, текущему в Микижинскую речку. Лес на увале более редок, чем в Тарье, но старых деревьев эрмановской березы в нем больше, чем там. Подлесок очень редок и состоит из небольших групп кедровника, а чаще из шиповника (Rosa amblyotis), жимолости (Lonicera edulis и L. Chamissoi) и рябинника, но его в общем мало. Изредка попадаются деревья ивы (Salix capraea) и белой березы; везде в лесу хороший травяной покров, и лишь местами по гривкам упомянутого уже понижения у хребта раскинуты группы можжевельника, около которого особенно много плауна (Lycopodium alpinum и L. clavatum).

Самое верхнее из озер, находящихся на спине увала, мелкое, округлой формы, вплотную окружено лесом. Дно его каменисто-песчаное, лишь слегка и не сплошь затянуто илом. По берегу чистое насаждение Betula Ermani и лишь у самой воды немного Alnus hirsuta,кустики таволожника (Spiraea betulifolia Pall.) и смесь болотных и лесных трав, среди которых выделяется лобелия (Lobelia sessilifolia).

Берега этого озера -- единственное место на увале, да и во всей этой части Паратунской долины, где есть галечник, который является здесь совершенной неожиданностью.

Второе озерко находится менее чем в версте на NО от первого и ближе к Микижинской тропе, с которой его можно заметить, если уже знаешь о нем. Большая часть его правильной котловины занята торфяником, близким по типу своего развития к Hochmohr немецких авторов, хотя и в слабой степени; середина его заметно выше краев. Самое озеро как бы погружено в торф. Оно овальной формы, с почти отвесными берегами; уровень воды почти равен кромке берегов. Последние сложены чистым торфом и в виде высокого ровного кольца приподняты над тундрочкой, так что если смотреть с опушки окружающего котловину леса, то воды озера не видно, а виден торфяной холм. Дно озера одето толстым слоем ила, глубину которого определить не удалось.