— Я потушила свечу, чтобы она вообразила, что я сплю. Я была упряма, — мне хотелось оставить алмаз там, куда я его положила.

— Задув свечу, вы опять легли в постель?

— Я не успела. В ту минуту, когда я задула свечу, дверь гостиной отворилась, и я увидела…

— Вы увидели?

— Вас.

— Одетого, как обычно?

— Нет. В ночной рубашке, со свечою в руке.

— Одного?

— Одного.

— Вы могли видеть мое лицо?

— Да.

— Ясно?

— Совершенно, Свеча в вашей руке осветила мне его.

— Глаза мои были открыты?

— Да.

— Вы заметили в них что-нибудь странное, что-нибудь похожее на пристальное или бессмысленное выражение?

— Совсем нет. Ваши глаза были блестящи, более блестящи, чем обыкновенно. Вы так осматривались в комнате, словно знали, что вы там, где вам не следует быть, и словно боялись, что вас увидят.

— Вы обратили внимание, какой у меня был вид, когда я входил в комнату?

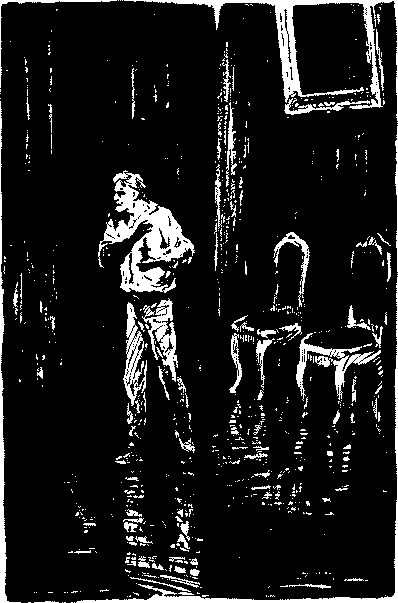

— Вы шли, как ходите всегда. Вы дошли до середины комнаты, а потом остановились и осмотрелись вокруг.

— Что же вы сделали, когда увидели меня?

— Я не могла ничего сделать. Я стояла как окаменелая. Я не могла заговорить, я не могла закричать, я не могла даже пошевелиться, чтобы запереть дверь.

— Мог я вас видеть там, где вы стояли?

— Конечно, вы могли видеть меня. Но вы ни разу не взглянули на меня.

Бесполезно задавать этот вопрос. Я уверена, что вы меня не видели.

— Почему же вы так уверены?

— Иначе разве вы взяли бы алмаз? Поступили бы так, как поступили впоследствии? Были бы вы здесь теперь, если б знали, что я тогда не спала и смотрела на вас? Не заставляйте меня говорить об этом! Я хочу отвечать вам спокойно. Помогите мне сохранить спокойствие. Перейдемте к чему-нибудь другому.

Она была права, права во всех отношениях. Я перешел к другому.

— Что я сделал после того, как вышел на середину комнаты и остановился там?

— Вы повернулись и прямо пошли к углу возле окна, где стоит мой индийский шкапчик.

— Когда я стоял у шкапчика, я должен был стоять к вам спиной. Как же вы видели, что я делал?

— Когда вы двинулись с места, двинулась и я.

— Чтобы видеть, что я делаю?

— В моей гостиной три зеркала. Когда вы стояли там, я увидела все отраженным в одном из зеркал.

— Что же вы увидели?

— Вы поставили свечу на шкапчик. Вы выдвинули и задвинули один ящик за другим, пока не дошли до того, в который я положила алмаз. Вы с минуту смотрели на отворенный ящик, а потом сунули в него руку и вынули алмаз.

— Почему вы узнали, что я вынул алмаз?

— Я видела, как вы сунули руку в ящик. Я видела блеск камня между вашим указательным и большим пальцем, когда вы вынули руку из ящика.

— Не протянулась ли рука моя опять к шкапу, чтобы, например, запереть его?

— Нет. Алмаз был у вас в правой руке, а свечку со шкапчика вы сняли левой рукой.

— После этого я опять осмотрелся вокруг?

— Нет.

— Я сейчас же вышел из комнаты?

— Нет. Вы стояли совершенно неподвижно, как мне показалось, и довольно долго. Я видела лицо ваше в зеркале. Вы походили на человека задумавшегося и недовольного своими мыслями.

— Что же случилось потом?

— Вы вдруг пробудились от задумчивости и сразу вышли из комнаты.

— Я запер за собою дверь?

— Нет. Вы быстро вышли в коридор и оставили дверь открытой.

— А потом?

— Потом огонь от вашей свечи исчез, и звук ваших шагов замер, а я осталась одна в комнате.

— И ничего не произошло больше до той минуты, когда весь дом узнал, что алмаз пропал?

— Ничего.

— Вы уверены в этом? Не заснули ли вы на короткое время?

— Я совсем не спала, я совсем не ложилась в постель. Ничего не случилось до тех пор, пока не вошла Пенелопа, в свое обычное время, утром.

Я выпустил ее руку, встал и прошелся по комнате. На каждый мой вопрос был дан ответ. Каждая мелочь, какую я захотел узнать, была освещена передо мною. Я даже вернулся было к мысли о лунатизме и опьянении; и опять невозможность того и другого встали передо мной — на этот раз в показании свидетеля, видевшего меня своими глазами. Что следовало теперь сказать?

Что следовало теперь сделать? Только один ужасный факт воровства — единственный видимый и осязаемый факт — стоял передо мною среди непроницаемого мрака, окружавшего меня, в котором тонуло все? Не было ни малейшего проблеска света, когда я узнал тайну Розанны Спирман в Зыбучих песках. И ни малейшего проблеска света теперь, когда я обратился к самой Рэчель и услышал отвратительную историю ночи от нее самой.

На этот раз она первая прервала молчание.

— Ну, — сказала она, — вы спрашивали, а я отвечала. Вы подали мне надежду, что из всего этого выйдет что-нибудь, потому что вы сами на что-то надеялись. Что вы теперь скажете?

Тон, которым она говорила, показал мне, что мое влияние на нее прекратилось.

— Мы должны были вместе пересмотреть то, что случилось в ночь после дня моего рождения, — продолжала она, — и тогда мы должны были понять друг друга. Случилось ли это?

Она безжалостно ждала моего ответа. Отвечая ей, я сделал гибельную ошибку, — я позволил отчаянной беспомощности моего положения одержать верх над моим самообладанием. Опрометчиво и бессмысленно я стал упрекать ее за молчание, которое до сих пор оставляло меня в неведении.

— Если б вы высказались, когда вам следовало высказаться, — начал я, — если б вы поступили со мной справедливо и объяснились…

С криком бешенства прервала она меня. Слова, сказанные мною, немедленно привели ее в неистовую ярость.

— Объясниться! — повторила она. — О, есть ли другой такой человек на свете? Я пощадила его, когда разрывалось мое сердце, я защитила его, когда дело шло о моей репутации, а он теперь упрекает меня и говорит, что мне следовало объясниться! После того, как я верила ему, после того, как я его любила, после того, как я думала о нем днем, видела его во сне ночью, — он спрашивает, почему я не обвинила его в бесчестии в первый раз, как мы встретились. “Возлюбленный моего сердца, ты вор! Мой герой, которого я люблю и уважаю, ты пробрался в мою комнату под прикрытием ночной темноты и украл мой алмаз!” — вот что следовало мне сказать. О негодяй, о низкий, низкий, низкий негодяй! Я лишилась бы пятидесяти алмазов скорее, чем увидеть ваше лицо, лгущее мне, как оно лжет теперь!

Я взял шляпу. Из сострадания к ней — да, честно говорю, — из сострадания к ней я отвернулся, не говоря ни слова, и отворил дверь, через которую вошел в комнату.

Она пошла за мною, оттолкнула меня от двери, захлопнула ее и указала на стул, с которого я поднялся.

— Нет, — сказала она. — Не сейчас! Оказывается, я еще обязана оправдать мое поведение перед вами. Так останьтесь и выслушайте меня, а если вы, против моей воли, уйдете отсюда, это будет самая большая низость.

Тяжко было мне видеть ее, тяжко было мне слышать ее слова. Я ответил знаком — вот все, что я мог сделать, — что покоряюсь ее воле.

Яркий румянец гнева начал сбегать с ее лица, когда я вернулся и молча сел на стул. Она переждала немного и собралась с силами. Когда она заговорила, ни единого признака чувства не было заметно в ней. Она говорила, не глядя на меня. Руки ее были крепко стиснуты на коленях, а глаза устремлены в землю.

— Я должна была поступить с вами справедливо и объясниться, — повторила она мои слова. — Вы увидите, старалась ли я быть с вами справедлива или нет. Я сказала вам сейчас, что совсем не спала и совсем не ложилась в постель после того, как вы вышли из моей гостиной. Бесполезно докучать вам рассказом о том, что я думала, — вы меня не поймете; скажу только, что я сделала, когда через некоторое время пришла в себя. Я решила не поднимать тревоги в доме и не рассказывать о том, что случилось, как это мне следовало бы сделать. Несмотря на то, что я все видела своими глазами, я так любила вас, что готова была поверить чему угодно, только не тому, что вы вор. Я думала, думала — и кончила тем, что написала вам.