При всей «европейскости» Литвы и, казалось бы, склонности к межкультурному диалогу, в этой балтийской республике реализуются проекты, указывающие на этноцентристскую направленность нового историознания. Ее материальным воплощением является государственный проект по «восстановлению» Дворца Правителей Литвы — части комплекса Нижнего замка, которая служила и как резиденция великих князей Великого Княжества Литовского (ВКЛ) — королей Польши — во время их пребывания в Вильнюсе до середины XVII века. По мнению Н. Шепетиса, этот Дворец ныне представляется как символ долговечной литовской (в этническом смысле) государственности, но он был разрушен во время оккупации города московскими войсками (1655), умышленно разрушен «царской властью» после аннексии территории нынешней Литвы после 3-го раздела Речи Посполитой (РП). Но на самом деле это здание никогда не имело такого исторического смысла, да и понятие самостоятельности («равноправия») ВКЛ в составе РП не обладало «национальным» в сегодняшнем понимании характером. Здание потеряло прежнее значение в эпоху упадка государства и разваливалось само по себе, действия московских войск или российской власти не были фатальными. Самое важное, что здание нельзя восстановить, если отсутствуют аутентичные планы и чертежи, если есть только несколько рисунков более позднего времени. Несмотря на эти и другие аргументы историков и других специалистов, Дворец в последние 7 лет строится и устраивается в основном за деньги, и притом большие деньги из государственного бюджета{96}.

Для соседней с Литвой Латвии, как и для некоторых других стран постсоветского пространства, характерно появление двух противоборствующих групп историков, где для одних советская государственность является «провалом», «черным пятном» в национальном бытии, а для других — вполне легальной частью национальной истории. Одни стремятся к «национализации» истории, другие — к мультикультурности. Для первых «разрыв» компенсируется наличием национально-освободительного движения (сюда попадают любые формы сопротивления «чужим» режимам — от культурной фронды до партизанского движения), для вторых — разрыва не существует. В Латвии «бои за историю» являются внутренними боями, где противоборствующие стороны представляют собой различные части одного общества. «Перед нами, — пишет Виктор Макаров, — своеобразный треугольник, в котором, с одной стороны, есть латвийская официальная, поддерживаемая большей частью латышско-язычного населения версия истории, с другой стороны, «контрверсия», которую поддерживает другая часть жителей Латвии, наконец, с третьей стороны, версия истории Латвии, какой она видится вне Латвии»{97}.

Универсальная формула национальной истории в Азербайджане сейчас следующая: история должна соответствовать текущему моменту, иметь прообраз в достижениях прошлого, а любые возможные апелляции к прошлому должны находить удовлетворительное объяснение в новом историческом знании. Принцип подачи материала в исторической литературе, подходы к оценке тех или иных событий избираются с позиций того, какое значение они имели для азербайджанской государственности. Понятие «национальные историки» предполагает лишь историков, творчество которых протекает в Азербайджане, независимо от того занимаются ли они «национальной историей» или историей других стран{98}.

В ряде независимых государствах даже в первом десятилетии XXI века в историознании продолжал доминировать этнический компонент. Продолжающаяся «национализация» преподносится как орудие демократизации политической жизни. В действительности же, к примеру, на Украине высшая государственная бюрократия и политические элиты избрали стратегию использования стандартных схем национальной истории для легитимации своего общественного, культурного и политического статуса. Поэтому «национализированная история» по мере своего формирования интегрировалась в достаточно аморфную государственную идеологию, образовательную политику и гражданское воспитание. Все это осуществлялось под прикрытием этноцентризма, локального и геополитического, претендующего стать исследовательским подходом, который фиксирует черты определенной этнической группы. Характерной чертой этого метода стало сознательное заострение политиками спорных страниц истории для нарочитого разжигания в обществе острых исторических дискуссий.

На Украине, в частности, после «оранжевой революции» президент В.А. Ющенко активизировал национальную составляющую украинской истории, с особым упором на те страницы, где не существовало устойчивого консенсуса, или где его легко было нарушить. Это провело к стремительной актуализации тем, вызывающих крайнее раздражении в политически активной части общества. В результате, как пишет Г. Касьянов, «вторая половина первого десятилетия XXI века явила примеры исключительно острых общественных дискуссий по поводу прошлого, дискуссий, в которые втянулись не только граждане Украины, но и целые государства»{99}.

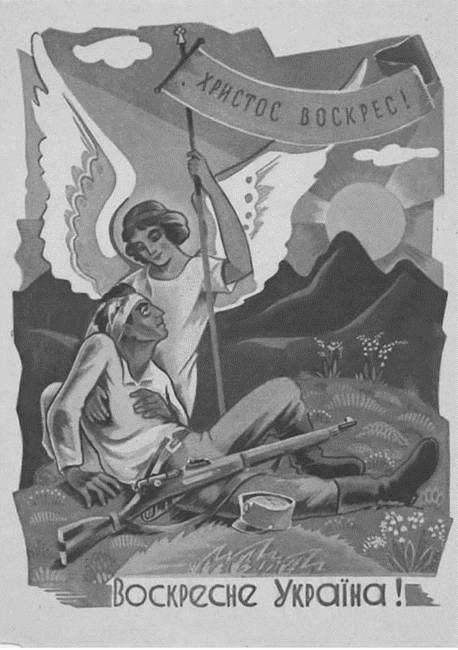

Право на создание национальной истории, где бы подчеркивалась исключительность исторического пути своей нации, требовало фактологических обоснований. Появилась необходимость в мифе с особым упором на национальный героизм и страдания народа. На Украине для этого были выбраны два наиболее знаковых исторических явления: Украинская Повстанческая Армия (УПА) как пример героических страниц истории и голодомор — как пример исключительной по масштабам национальной трагедии. Оба явления преподносились в крайне эксклюзивной форме — как предмет исключительно украинской этнической истории (УПА — борьба украинцев за независимость, голодомор — геноцид против украинской нации/народа){100}. Так называемая белая страница украинской истории — голодомор — усилиями власти превратилась в специфическую форму культурной реальности, в значимый символ национальной исторической мифологии и в то же время — в предмет крайне противоречивых политических спекуляций и жарких общественных дискуссий.

В Белоруссии комплекс «виктимизации», «страдальчества денационализированной» белорусской нации в том виде, как он сформулирован в «национальной концепции истории», выглядит довольно надуманным и не имеющим необходимой доказательной базы. Великое княжество Литовское имеет «белорусский» характер на основании того, что белорусы составляли большинство его населения. Также в Белоруссии к 2000 году приобретает видимые черты и приносит первые результаты программа полной смены парадигмы исторического познания и преподавания. Она инициировалась под лозунгами обретения национальной идентичности, желанием изучать и знать историю «не с чужого листа». «Чужой лист», «чужие формы дискурса», писали жёсткие критики «бэсэсэровской историографии» — это дискредитировавший себя историзм марксистской традиции. Поскольку, по их убеждению, в истории человечества «нет ничего универсального и всеобщего», то и «нет мировой истории» как таковой. Есть история национальная{101}. И тем не менее в Белоруссии при всей впечатляющей решительности, с которой одно в истории «вспоминалось», а другое «забывалось», нет тех крайностей, которые наблюдаются в других постсоветских странах.

После решения вопроса о праве на «нациецентрич-ную» историю, после укоренения восприятия своей страны как самостоятельной единицы в первом десятилетии XXI века в независимых республиках встал более сложный вопрос о самоидентификации в пространственной системе координат, причислении своей нации к одной из двух цивилизационных систем — к Востоку или Западу. С первой системой ассоциируются культурные, государственные, экономические и социально-психологические формы, связанные с отсталостью, подчинением индивида коллективу и государству, деспотией и авторитаризмом. Со второй — индивидуализм, демократия, свободный рынок, разнообразие культурных форм, идеологический плюрализм и свобода личности.