— Сейчас из достоверных рук узнал, — ответил буфетчик, одичало поглядывая на какую-то фотографическую группу за стеклом, — что в феврале будущего года умру от рака печени. Умоляю остановить.

Профессор Кузьмин как сидел, так и откинулся на кожаную готическую спинку кресла.

— Простите, не понимаю вас… вы что, были у врача? Почему у вас голова забинтована?

— Какого там врача?… Видели бы вы этого врача!.. — Он вдруг застучал зубами. — А на голову не обращайте внимания, не имеет отношения, — ответил буфетчик, — на голову плюньте, она здесь ни при чем. Рак печени, прошу остановить.

— Да позвольте, кто вам сказал?

— Верьте ему, — пламенно попросил буфетчик, — уж он знает.

— Ничего не понимаю, — пожимая плечами и отъезжая с креслом от стола, говорил профессор. — Как же он может знать, когда вы помрете. Тем более, что он не врач!

— В четвертой палате, — ответил буфетчик.

Тут профессор посмотрел на своего пациента, на его голову, на сырые брюки и подумал: «Вот еще не хватало! Сумасшедший!» Спросил:

— Вы пьете водку?

— Никогда не прикасался, — ответил буфетчик.

Через минуту он был раздет, лежал на холодной клеенчатой кушетке, и профессор мял его живот. Тут, надо сказать, буфетчик значительно повеселел. Профессор категорически утверждал, что сейчас, по крайней мере в данный момент, никаких признаков рака у буфетчика нет. Но что раз так… раз он боится и какой-то шарлатан его напугал, то нужно сделать все анализы… Профессор строчил на листках бумаги, объясняя, куда пойти, что отнести. Кроме того, дал записку к профессору-невропатологу Буре, объясняя буфетчику, что нервы у него в полном беспорядке.

— Сколько вам платить, профессор? — нежным и дрожащим голосом спросил буфетчик, вытаскивая толстый бумажник.

— Сколько хотите, — отрывисто и сухо ответил профессор.

Буфетчик вынул тридцать рублей и выложил их на сверх стол, а затем неожиданно мягко, как будто бы кошачьей лапкой оперируя, положил сверх червонцев звякнувший столбик в газетной бумажке.

— А это что такое? — спросил Кузьмин и подкрутил ус.

— Не брезгуйте, гражданин профессор, — прошептал буфетчик, — умоляю — остановите рак.

— Уберите сейчас же ваше золото, — сказал профессор, гордясь собой, — вы бы лучше за нервами смотрели. Завтра же дайте мочу на анализ, не пейте много чаю и ешьте без соли совершенно.

— Даже суп не солить? — спросил буфетчик.

— Ничего не солить, — приказал Кузьмин.

— Эхх!.. — тоскливо воскликнул буфетчик, умиленно глядя на профессора, забирая десятки и задом пятясь к двери.

Больных в тот вечер у профессора было немного, и с приближением сумерек ушел последний. Снимая халат, профессор глянул на то место, где буфетчик оставил червонцы, и увидел, что никаких червонцев там нет, а лежат три этикетки с бутылок «Абрау-Дюрсо».

— Черт знает что такое! — пробормотал Кузьмин, волоча полу халата по полу и ощупывая бумажки, — он, оказывается, не только шизофреник, но и жулик! Но я не могу понять, что ему понадобилось от меня? Неужели записка на анализ мочи? О! Он украл пальто! — и он кинулся в переднюю, опять-таки в халате на один рукав. — Ксения Никитишна! — пронзительно закричал он в дверях передней, — посмотрите, пальто целы?

Выяснилось, что все пальто целы. Но зато, когда профессор вернулся к столу, содрав наконец с себя халат, он как бы врос возле стола в паркет, приковавшись взглядом к своему столу. На том месте, где лежали этикетки, сидел черный котенок-сирота с несчастной мордочкой и мяукал над блюдечком с молоком.

— Это что же такое, позвольте?! Это уже… — он почувствовал, как у него похолодел затылок.

На тихий и жалобный крик профессора прибежала Ксения Никитишна и совершенно его успокоила, сразу сказав, что это, конечно, кто-нибудь из пациентов подбросил котенка, что это нередко бывает у профессоров.

— Живут, наверно, бедно, — объясняла Ксения Никитишна, — ну, а у вас, конечно…

Стали думать и гадать, кто бы мог подбросить. Подозрение пало на старушку с язвой желудка.

— Она, конечно, — говорила Ксения Никитишна, — она думает так: мне все равно помирать, а котеночка жалко.

— Но позвольте, — закричал Кузьмин, — а что же молоко?! Она тоже принесла? Блюдечко-то?!

— Она в пузыречке принесла, здесь налила в блюдечко, — пояснила Ксения Никитишна.

— Во всяком случае, уберите и котенка и блюдечко, — сказал Кузьмин и сам сопровождал Ксению Никитишну до двери. Когда он вернулся, обстановка изменилась.

Вешая халат на гвоздик, профессор услыхал во дворе хохот, выглянул, натурально, оторопел. Через двор пробегала в противоположный флигелек дама в одной рубашке. Профессор даже знал, как ее зовут, — Марья Александровна. Хохотал мальчишка.

— Что такое? — презрительно сказал Кузьмин.

Тут за стенкой, в комнате дочери профессора, заиграл патефон фокстрот «Аллилуйя», и в то же мгновенье послышалось воробьиное чириканье за спиной у профессора. Он обернулся и увидел на столе у себя крупного прыгающего воробья.

«Гм… спокойно… — подумал профессор, — он влетел, когда я отходил от окна. Все в порядке», — приказал себе профессор, чувствуя, что все в полном беспорядке и, конечно, главным образом из-за этого воробья. Присмотревшись к нему, профессор сразу убедился, что этот воробей — не совсем простой воробей. Паскудный воробушек припадал на левую лапку, явно кривлялся, волоча ее, работал синкопами, одним словом, — приплясывал фокстрот под звуки патефона, как пьяный у стойки. Хамил, как умел, поглядывая на профессора нагло. Рука Кузьмина легла на телефон, и он собрался позвонить своему однокурснику Буре, чтобы спросить, что означают такого рода воробушки в шестьдесят лет, да еще когда вдруг кружится голова?

Воробушек же тем временем сел на подаренную чернильницу, нагадил в нее (я не шучу), затем взлетел вверх, повис в воздухе, потом с размаху будто стальным клювом ткнул в стекло фотографии, изображающей полный университетский выпуск 94-го года, разбил стекло вдребезги и затем уже улетел в окно. Профессор переменил номер на телефоне и вместо того, чтобы позвонить Буре, позвонил в бюро пиявок, сказал, что говорит профессор Кузьмин и что он просит сейчас прислать ему пиявок на дом.

Положив трубку на рычажок, опять-таки профессор повернулся к столу и тут же испустил вопль. За столом этим сидела в косынке сестры милосердия женщина с сумочкой с надписью на ней: «Пиявки». Вопил профессор, вглядевшись в ее рот. Он был мужской, кривой, до ушей, с одним клыком. Глаза у сестры были мертвые.

— Денежки я приберу, — мужским басом сказала сестра, — нечего им тут валяться. — Сгребла птичьей лапой этикетки и стала таять в воздухе.

Прошло два часа. Профессор Кузьмин сидел в спальне на кровати, причем пиявки висели у него на висках, за ушами и на шее. В ногах у Кузьмина на шелковом стеганом одеяле сидел седоусый профессор Буре, соболезнующе глядел на Кузьмина и утешал его, что все это вздор. В окне уже была ночь.

Что дальше происходило диковинного в Москве в эту ночь, мы не знаем и доискиваться, конечно, не станем, тем более, что настает пора переходить нам ко второй части этого правдивого повествования. За мной, читатель!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 19

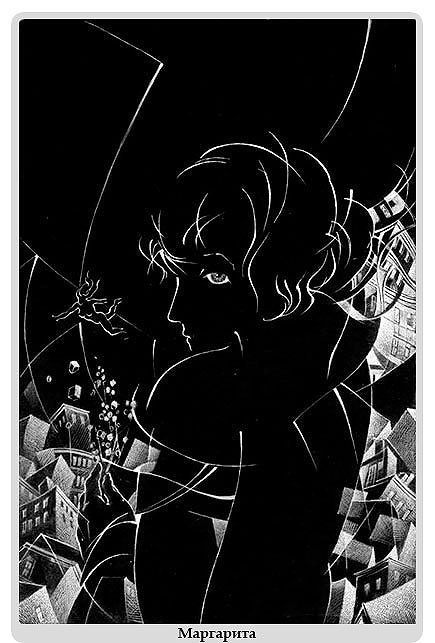

Маргарита

За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!