И мужчины говорили:

— Не прикажешь ли, святой Мартин, разрушить все веселые дома в городе? Но тогда скажи нам, как помешать бедным девушкам бегать по ночам в поисках всяких приключений?

И вдруг поднялся крик:

— Вот идет причетник!

Уленшпигель подошел, взял Помпилиуса в охапку, взвалил его себе на плечи и понес. И верующая толпа благоговейно следовала за ним.

— Ох, — сказал ему на ухо несчастный звонарь, — я издыхаю от зуда, сын мой.

— Держись прямо, — ответил Уленшпигель, — забыл ты, что ли, что ты деревянная статуя?

Он быстро шагал и принес звонаря к приору. Тот уже исцарапал себя ногтями до крови.

— Звонарь, — сказал приор, — чесался ты так, как я?

— Нет, ваше преподобие.

— Говорил ты или шевелился?

— Нет, ваше преподобие.

— Ну, получишь свои пятнадцать дукатов. Иди и чешись сколько угодно.

На другой день Уленшпигель рассказывал всем, что произошло во время процессии. Народ, узнав, что над ним зло подшутили, заставив поклоняться вместо святого плаксе, делающему под себя, пришел в негодование.

И многие стали еретиками, покинули город со всем своим достоянием и перешли в войско принца.

Уленшпигель возвратился в Льеж.

Одиноко сидел он как-то в лесу и размышлял. Он смотрел на ясное небо и говорил себе:

«Все война да война: испанцы избивают народ, грабят, насилуют женщин и девушек. Расхищается наше добро, ручьями течет наша кровь, не принося пользы никому, кроме державного мерзавца, которому хочется украсить свою корону новым узором власти. Он считает славным отличием этот узор крови, узор пожаров. Ах, если бы я мог тебя украсить по моему вкусу, мухи были бы твоим единственным обществом».

Так размышляя, он вдруг увидел, как мимо пронеслось стадо оленей. Здесь были большие старые самцы, гордо несшие свои девятиконечные рога; рядом с ними, точно телохранители, бежали стройные двухлетки, как бы готовые поддержать их своими острыми рожками. Уленшпигель не знал, куда они бегут, но подумал, что они возвращаются в свое логовище.

— Ах, — сказал он, — старые самцы и молодые олени, вы гордо и весело несетесь в глубине леса к своему пристанищу, объедаете молодые побеги, вдыхаете сладостные благоухания и наслаждаетесь бытием, пока не придет ваш палач — охотник. Так и мы живем, благородные олени!

И пепел Клааса стучал в грудь Уленшпигеля.

В сентябре, в дни, когда перестают кусать комары, Молчаливый с шестью полевыми пушками и четырьмя тяжелыми орудиями, говорившими от его имени, а также с четырнадцатью тысячами фламандцев, валлонов и немцев переправился через Рейн у Санкт-Фейта.

Под желтыми и красными знаменами на суковатой бургундской палке, так долго терзавшей нашу страну и обозначавшей начало нашего рабства, под начальством Альбы, кровавого герцога, шли двадцать шесть тысяч пятьсот человек, катились семнадцать полевых пушек и девять тяжелых орудий.

Но этот поход не принес больших успехов Молчаливому, так как Альба упорно уклонялся от сражения.

И брат Оранского, Людвиг, баярд Фландрии, заняв несколько городов и взяв выкуп со многих судов на Рейне, сражался при Эммингене в Фрисландии с сыном герцога и потерял здесь шестнадцать пушек, полторы тысячи лошадей и двадцать знамен и всё из-за подлости продажных наемников, потребовавших платы перед самым боем.

И в этом разгроме, этой крови и этих слезах тщетно искал Уленшпигель спасения родины.

И палачи по всей стране вешали, рубили головы, сжигали невинные жертвы.

И наследство получал король.

Странствуя по земле Валлонской, Уленшпигель убедился, что принцу нечего здесь рассчитывать на какую-либо помощь. Так он добрался до окрестностей города Бульона.

Здесь по пути стали ему попадаться все горбатые, всякого возраста, пола и состояния. Все были с большими четками, которые они перебирали с благоговением.

И молитвословия их звучали, как кваканье лягушек в пруду в теплый вечер.

Были здесь горбатые матери с уродливыми ребятишками на руках, между тем как остальной выводок того же вида цеплялся за их юбки. Горбуны были на холмах и горбуны на полях. И повсюду видел Уленшпигель фигуры горбатых, остро очерченные на ясном небосклоне.

Подойдя к одному из них, он спросил:

— Куда направляются все эти несчастные люди, мужчины, женщины и дети?

Тот ответил:

— Мы идем к усыпальнице святого Ремакля, чтобы вымолить у него то, о чем мечтает наше сердце, а именно: чтобы он убрал с наших спин этот унизительный груз.

— А не мог бы святой Ремакль, — спросил Уленшпигель, — милостиво даровать и мне то, чего жаждет мое сердце, а именно: убрать со спины бедных общин кровавого герцога, тяготеющего на них, точно свинцовый горб?

— Святому Ремаклю не дано снимать горбы, ниспосланные в наказание, — был ответ богомольца.

— А другие он снимал? — спросил Уленшпигель.

— Да, если они не застарелые. Тогда свершается чудо исцеления, и мы справляем веселое празднество всем городом. И каждый богомолец жертвует серебряную монету, а иногда целый золотой флорин исцеленному, который уже стал святым от этого чудесного исцеления и молитва которого за других скорее доходит до неба.

— Почему же, — спросил Уленшпигель, — богатый господин Ремакль взимает плату за свои лекарства, точно какой-нибудь жалкий аптекарь?

— Безбожный путник, он покарает тебя за такое кощунство! — ответил богомолец, яростно потрясая своим горбом.

— Ой! — простонал Уленшпигель и, скорчившись в три погибели, упал под деревом.

— Вот видишь, если святой Ремакль карает, то карает жестоко, — сказал богомолец, глядя на него.

Уленшпигель извивался, скреб свою спину и стонал:

— О преславный угодник, сжалься надо мной! Это наказание! Я чувствую адскую боль между лопатками. Ой, ой, прости, святой Ремакль! Уйди, богомолец, уйди! Дай мне здесь в одиночестве выплакать мою вину и покаяться, как отцеубийце!

Но богомолец уже бежал оттуда вплоть до Большой площади города Бульона, где было сборище всех горбатых.

Здесь, дрожа от ужаса, он прерывающимся голосом рассказывал:

— Встретил богомольца… стройный был, как тополь… хулил святого, сразу вскочила опухоль на спине… горб… очень болезненный…

При этом известии богомольцы подняли восторженные крики:

— Святой Ремакль, если ты можешь нагружать горбами, значит можешь и снимать их. Убери наши горбы, святой Ремакль!

Между тем Уленшпигель убрался из-под своего дерева. Проходя по опустевшему предместью, он увидел, что у входа одного кабачка мотаются на палке два свиных пузыря, повешенные здесь в знак panch kermis — колбасного празднества, как это называется в Брабанте.

Взяв один из этих пузырей, он подобрал лежавший на земле хребет сушеной камбалы, надрезал себе кожу и напустил крови в пузырь, потом надул его, завязал, привязал его за спину, а к нему прикрепил кости камбалы. С этим украшением, со сгорбленной спиной, трясущейся головой и дрожащими ногами, точь-в-точь старый горбун, явился он на площадь.

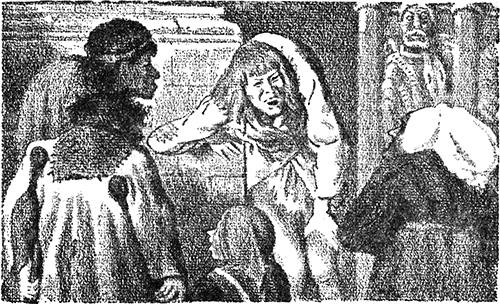

Богомолец, бывший свидетелем его падения, увидев его, закричал:

— Вот он, богохульник! — и указал на него пальцем. И все сбежались посмотреть на несчастного.

Уленшпигель жалобно тряс головой и говорил:

— Ах, я недостоин ни милости, ни сострадания, убейте меня, как бешеную собаку…

И горбатые радостно потирали руки, говоря:

— Нашего полку прибыло!

— Отплачу я вам за это, злопыхатели, — бормотал сквозь зубы Уленшпигель, но с виду терпел все покорно и говорил: — Не буду ни есть, ни пить, — хотя бы от этого мой горб все сильнее твердел, — пока святой Ремакль не исцелит меня так же, как покарал.

И слух о чуде дошел до каноника. Это был человек большой, пузатый, осанистый. С высоко поднятым носом он, точно корабль, прорезал толпу горбатых.