Работник охраны С. А. Савкин добавил: «Все произошло в несколько секунд. Я увидел только, как что-то блеснуло передо мной. Потом был треск и удар... Удивительно, что кисее, которая висела тут же, за вратами, ничего не сделалось...»

Действительно, ущерб оказался невелик: обгорел завиток на деревянной резьбе царских врат.

Опрос свидетелей, видевших молнию снаружи, теодолитные замеры, тщательный осмотр территории Кремля и самого Архангельского собора позволили восстановить всю картину. Выяснилось, что молния была не одна, их оказалось гораздо больше!

Первая шаровая молния диаметром около метра внезапно возникла метрах в двухстах над Большим Кремлевским дворцом. Предшествовал ли ей удар обычной линейной молнии в молниеотвод, уверенно сказать нельзя. Постояв на месте две-три секунды, огненный шар двинулся к Константиново-Еленинской башне, но вскоре распался на три новые молнии. Одна из них пролетела между Успенским собором и колокольней Ивана Великого, затем опустилась на Ивановскую площадь. Вторая также снизилась и исчезла в Тайницком саду. О третьей мы уже рассказали. Таким образом, утром пятого августа 1977 года над Кремлем возникли и прекратили свое существование четыре, считая и родоначальницу, шаровые молнии)

Тщательное исследование этого случая еще продолжается. Поэтому, не вдаваясь в подробности, отметим все же некоторые детали. При появлении шаровой молнии в Архангельском соборе возник запах озона, что свидетельствует об активном ее взаимодействии со средой и медленном рассеивании энергии. Никто, однако, не ощутил никакого исходящего от молнии тепла, зато ее свет буквально ослепил всех. Более того, она оказала на близстоящих людей заметное биологическое воздействие: в последующие два-три дня у свидетелей этого феномена наблюдались симптомы, характерные для гипертонического криза, — значительное недомогание, сильные головные боли, резкое ослабление зрения и т. д. Позже здоровье восстановилось, что при встрече с шаровой молнией бывает не всегда; отмечены случаи, когда зрение так и не приходило в норму.

Подсчеты показали, что свет шаровой молнии в соборе был в 5—10 раз сильнее солнечного! При этом доля жесткого ультрафиолета, чем, очевидно, и объясняется сильное физиологическое воздействие, составляла не менее одной пятой общей интенсивности излучения молнии.

Все это говорит о большой концентрации энергии в малом объеме. Действительно, судя по подсчетам, шаровая молния, чья масса составляла 15—20 миллиграммов, за время своего краткого существования в полете выделила столько энергии, что ее хватило бы для питания электрической лампочки мощностью 250 ватт в течение полутора-двух часов. Тут есть над чем задуматься специалистам по плазме! Тем более что в полете израсходовалась, конечно, далеко не вся энергия; анализ достоверных случаев появления шаровой молнии показывает, что иные из них при взрыве выделяют столько же энергии, сколько ее содержат многие десятки килограммов нитроглицерина. Поэтому не приходится удивляться тому, что иногда разрыв шаровой молнии причиняет большие разрушения.

Но порой молния исчезает «тихо», как это, к счастью, и случилось в Кремле. Почему иногда происходит так, а иногда совершенно иначе, непонятно, взрыв в Архангельском соборе был очень слабым, тогда как шаровая молния несла в себе большой заряд энергии. Куда же она делась за мгновение до взрыва? Как исчезла, чем рассеялась? Не исключено, что главные открытия, связанные с дальнейшим изучением шаровой молнии в Московском Кремле, еще впереди.

Тут дело не только в научном интересе. Ведь архитектурный комплекс Кремля снабжен самыми совершенными системами молниезащиты. А молния вела себя так, будто никаких средств защиты вообще не было. Уже позднее благодаря работам историка Е. С. Сизова выяснилось, что примерно четыреста лет назад на территории Кремля произошло почти то же самое, что сейчас.

Судя по архивным документам, шаровая молния и тогда влетала в Архангельский собор. Совпадают даже детали: четыре столетия назад молния достигла царских врат и там взорвалась... Выходит, есть молниеотводы или их нет, для шаровой молнии все едино? Действительно, получается, что обычные, давно обезопасившие здания от обычных молний средства тут недействительны. Меж тем залетевший в Архангельский собор «шарик», повторяю, обладал такой энергией, что дело могло бы обернуться гибелью бесценных сокровищ и даже разрушением собора.

Конечно, можно предполагать, что следующие четыреста лет шаровая молния больше не побеспокоит Архангельский собор. Но делает ли это загадку «огненного шара» менее актуальной? Принято думать, что шаровая молния — редкость. Действительно, она возникает гораздо реже, чем линейная. Однако собранные сейчас мировой наукой данные говорят о том, что, как ни парадоксально, именно в молниезащищенных зонах дело обстоит наоборот: там шаровые молнии возникают чаще, чем линейные! Причина и тут неясна прежде всего потому, что мы до сих пор толком не знаем, как же возникают эти сгустки энергии и что они собой представляют.

М. Дмитриев, доктор химических наук

Амузгинский клинок

Кавказские сабли и кинжалы самую лучшую сталь имели, дамасскую и амузгинскую, — втолковывал мне в автобусе попутчик, житель дагестанского селения Уркарах. — Теперь такую не делают. Секрет забыли. В этом категорическом заявлении была доля истины. Даже даргинцы и кубачинцы стали забывать об искусстве изготовления клинков — искусстве, принесшем им некогда мировую славу. Булат, Дамаск, амузгинская сталь — эти понятия со временем стали смешиваться. Лучшими клинками Востока были, конечно, булатные. Но настоящий булат умели изготавливать только в Индии и Персии. В Дамаске же ковали сабельные клинки из индийского булата, привозимого туда в «вутцах» — круглых металлических лепешках, разрубленных надвое. Выковывали, бывало, из индийского булата клинки для сабель и кинжалов и на Кавказе, главным образом в Грузии. Их делали даже в Москве, царь Алексей Михайлович был большим знатоком булата. А вот амузгинские клинки, амузгинская сталь в виде сварочного булата — это уже чисто дагестанское искусство, действительно, утраченное ныне. Но не из-за потери секрета — секрет невелик, — из-за потери спроса.

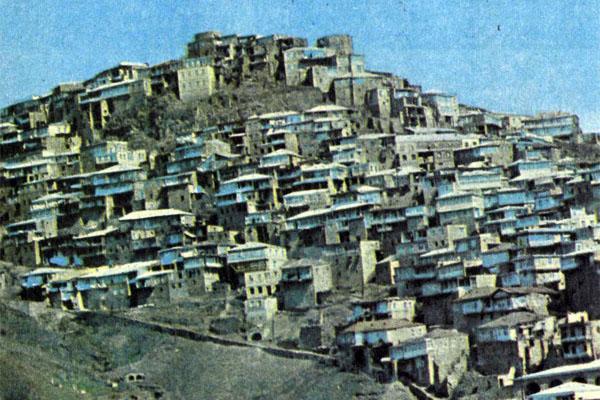

Когда подъезжаешь к знаменитому селению Кубачи, где две тысячи лет изготавливали оружие для всего Кавказа, кажется, что дальше дороги нет. Селение стоит на самой вершине горы. А мне надо было дальше — в Амузги. Туда из Кубачей ведет тропа. Она вьется вдоль каменистых склонов, уводит в другое ущелье. Слева — обрыв, справа — аккуратно выложенная из камней стена. Это для того, чтобы камни с гор не падали на дорогу. Сколько сотен лет назад уложены эти камни? Чьими руками исполнен этот титанический труд? Чуть ниже тропы лежит старинное кладбище. Ученые расшифровали на могильных плитах этого кладбища надписи XII—XIII веков. Кладка стены заросла дерном и мхом и давно уже стала неотъемлемой частью самих гор, самой природы...

Когда-то эта тропинка была оживленной дорогой, по ней без конца шли нагруженные лошади, везли в Амузги железо, а обратно — сабельные и кинжальные клинки. В Кубачах эти клинки приобретали рукоятки, ножны, украшенные серебром, глубокой гравировкой, чернью, золотой насечкой, эмалью. Кавказу нужно было оружие, много оружия. Ведь каждый горец, какой бы национальности он ни был, имел несколько кинжалов и саблю. Оружие определяло лицо человека, его богатство, положение в обществе. Как ни красиво бывало оно украшено, все равно больше всего в нем ценился клинок, качество стали. А лучшей сталью Кавказа могла быть только амузгинская. Эти клинки шли и на внешний рынок, на Восток, в Европу, ими пользовалось русское дворянство.

Амузги видно издалека. Над пропастью, обрывающейся к реке, полуразрушенная боевая башня, поросшая оранжевым лишайником, крепостная стена, развалины древних жилищ... Сейчас здесь живут всего несколько человек. Внизу и чуть выше по ущелью видно новое селение с одинаковыми двухэтажными домами из белого камня — Шири. Еще в годы Великой Отечественной войны в Амузги ковалось холодное оружие, в 1949 году селение насчитывало более пятидесяти кузнечных мастерских...