В октябре произошли студенческие волнения в Москве. Полиция с исключительной жестокостью разогнала шествие студентов, о чем Добролюбов, тогда уже не встававший с постели, узнал из письма Шемановского, который писал ему из Москвы:

«В прошлый четверг здесь происходило побоище студентов с полицией и, говорят, дело кончилось серьезно — много раненых; студентов, разумеется, разогнали — они собрались перед домом генерал-губернатора требовать арестованных товарищей…»

Все это тревожило умирающего. Сознание невозможности осуществить свои лучшие, благороднейшие стремления, увидеть воплощение своих надежд наполняло горечью Добролюбова, делало его, по словам современника, «истинным страдальцем и мучеником, постоянно горевшим в лихорадке недовольства, негодования…».

Около месяца он лежал в квартире у Некрасова. За ним самоотверженно, с трогательной заботливостью ухаживала Авдотья Яковлевна. К больному приглашали лучших врачей, в том числе доктора С. П. Боткина. Постоянно, каждый вечер бывал Чернышевский, подолгу сидевший у постели своего друга; Николай Александрович с нетерпением ждал его прихода и оживлялся, беседуя с ним. Приезжали к больному многие друзья и знакомые, в том Числе Шелгунов, Н. Обручев, Антонович. С нежностью родного брата ухаживал за ним Митрофан Лебедев, работавший на Сестрорецком заводе. В начале ноября приехал Салтыков-Щедрин, живший в это время в Твери.

Добролюбов расспрашивал всех, кто у него бывал, о последних событиях, о политических новостях. Даже в самые трудные минуты его не переставало волновать главное — перспективы революции в России. Когда приехал из Ярославской губернии Некрасов, умирающий встретил его вопросами о настроениях в деревне и с грустью узнал, Что, по мнению поэта, там «ничего не будет».

В один из своих визитов Шелгунов рассказал больному о том общественном возбуждении, которое началось в связи с процессом по делу Михайлова и студенческими историями. «Я торопливо передавал Добролюбову некоторые подробности этих дел, — вспоминает Шелгунов, — и он, приподнявшись на диване, на котором лежал, смотрел на меня… Его прекрасные, умные глаза горели, и в них светилась надежда и вера в то лучшее будущее, на служение которому он отдал свои лучшие годы…»

В первое время болезни Добролюбов еще занимался журналом; сидя в кресле, а потом лежа на кушетке, он просматривал корректуры, читал рукописи, газеты. Отличаясь необыкновенной выдержкой, он не жаловался на свое состояние, хотя знал, что дела его плохи, ничего не говорил о своей болезни и не любил, когда его спрашивали о здоровье. Однажды он сказал Панаевой:

— Я, пожалуй, совершенно помирился бы с своим теперешним положением, если бы только имел силы писать; хотя бы год просидел, не выходя из этой комнаты.

Сестра Некрасова (по отцу) Елизавета Алексеевна, девочкой-подростком постоянно бывавшая в доме брата и видевшая там больного Добролюбова, рассказывает в своих воспоминаниях: «Обыкновенно он лежал одетый на турецком диване, тут же стоял рояль, на котором я по субботам должна была играть. Бывало, Евдокия Яковлевна спрашивала: «Николай Александрович, вам не мешает, что Лиза будет играть?» С доброй улыбкой Н. А. Добролюбов отвечал: «Нет, нет, нисколько не мешает».

До самых последних дней больной еще надеялся на выздоровление. По словам Чернышевского, он верил в это даже в то время, когда начиналась агония. «…И когда стала уже меркнуть его светлая мысль, в это время исчезла у него надежда на выздоровление», — писал Николай Гаврилович Т. К. Гринвальд. Почувствовав, что силы совсем угасают, Добролюбов попросил, чтобы его перевезли домой, на ту квартиру, где жил с прошлого года дядя Василий Иванович с двумя маленькими племянниками (на Литейном проспекте в доме Юргенса, ныне д. № 32). В воспоминаниях Панаевой подробно описана тяжелая сцена переезда Добролюбова от Некрасовых на эту последнюю квартиру. Его внесли на третий этаж в кресле, раздели и положили в постель. Он отказался видеть доктора, сказав: «Теперь не нуждаюсь ни в докторах, ни в лекарствах». Присутствие посторонних стало тяготить больного, и он попросил не пускать к нему никого, кроме Чернышевского. Изредка приводили братьев — Володю и Ваню.

Начались мучительные дни ожидания неизбежного конца. Панаева по-прежнему ухаживала за ним. В соседней комнате молча часами сидели Чернышевский и Некрасов. Однажды Добролюбов схватился за голову и с отчаянием сказал:

— Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать… Ничего! Как зло надсмеялась надо мной судьба!.. Хоть бы еще года два продлилась моя жизнь, я успел бы сделать что-нибудь полезное…

Он упал на подушки, стиснул зубы, закрыл глаза, и слезы потекли по его впалым щекам. Через минуту он уже открыл глаза и, увидев плачущую Авдотью Яковлевну, слабым голосом произнес:

— Не плачьте!.. Не совладал я со своими нервами!.. Вы стыдите меня за мое малодушие… Будем по-прежнему тверды… Ни для вас, ни для меня не был неожиданностью исход моей болезни. Встретим конец как следует! Я теперь буду покоен… Больше не расстрою вас, и вы постарайтесь по-прежнему быть твердой… Мне легче будет…

Конечно, это был приступ предсмертной тоски. Не мог же он в самом деле думать, что прожил бесполезную жизнь. Мы даже знаем, что он так не думал, — об этом говорят хотя бы известные стихи написанные им, вероятно, уже во время болезни:

Но в то же время вполне понятно, что сознание бессмысленной гибели в двадцать шесть лет, ощущение, что обрывается жизнь, которая вся еще впереди, были очень мучительны для Добролюбова.

Его последние часы описаны в воспоминаниях Панаевой. 16 ноября состояние больного резко ухудшилось. «Умирающий дышал тяжело, нижняя челюсть ослабела; он то высылал меня от себя, то снова посылал за мной человека. Желая мне что-то сказать, он произнес несколько слов так невнятно, что я должна была нагнуться близко к нему, и он, печально смотря на меня спросил:

— Неужели я так уже плохо говорю?.. Можете меня спокойно выслушать?

— Могу, — отвечала я.

— Поручаю вам моих братьев… Не позволяйте им тратить на глупости денег… проще и дешевле похороните меня.

— Вам трудно говорить, потом доскажете, — заметила я, видя его усилия говорить громче.

— Завтра будет еще трудней, отвечал он. — Положите мне руку на голову!..

…Чернышевский безвыходно сидел в соседней комнате, и мы с часу на час ждали кончины Добролюбова, но агония длилась долго, и, что было особенно тяжело, умирающий не терял сознания.

За час или два до кончины у Добролюбова явилось столько силы, что он мог дернуть за сонетку у своей кровати. Он только что выслал меня и человека… но опять велел позвать меня к себе. Я подошла к нему, и он явственно произнес: «Дайте руку…» Я взяла его руку, она была холодная… Он пристально посмотрел на меня и произнес: «Прощайте… подите домой! скоро!»

Это были его последние слова… в два часа ночи он скончался».

Некрасов, Чернышевский и все, кто сидел в соседней комнате, потрясенные, плакали навзрыд.

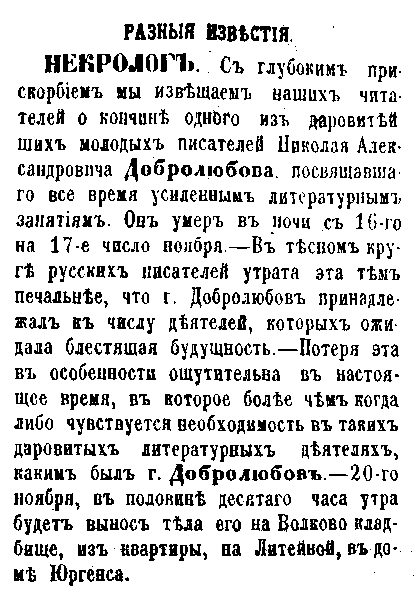

18 ноября 1861 года в петербургских газетах появились некрологи, извещавшие о смерти Добролюбова. Некролог, подписанный ближайшими соратниками покойного, был опубликован в «Северной пчеле»; он отличался необычайной краткостью, и в этой нарочитой краткости была особая многозначительность, усиленная подписями известных всем людей, стоявшими под скромным текстом:

«В ночь с 16-го на 17-е сего ноября скончался Николай Александрович Добролюбов. Вынос тела последует в понедельник, 20-го ноября, в половине десятого часа утра, из квартиры покойного (на Литейном, дом Юргенса) на Волково кладбище.

Н. Некрасов. И. Панаев. И. Обручев, Н. Чернышевский».