Если же мы посмотрим на насекомых, то их крылья с самого начала исторического становления этого класса организмов были независимы в своей функции от ног. Прежде всего крыльям и полету насекомые обязаны своей систематической обособленностью. Это же определило основные особенности их образа жизни и роль в природе. Можно с полным правом сказать, что крылья создали насекомых, резко выделили их из всего разнообразия других беспозвоночных и, в частности, из членистоногих животных. А произошло это очень давно — во второй половине палеозоя, когда другие организмы — растения, беспозвоночные и позвоночные — делали первые, робкие шаги по завоеванию прибрежных участков суши — берегов морей, рек и озер.

Среди древнейших насекомых лучше всех летали такие, у которых личинки и нимфы жили и развивались во внутренних водоемах или в сырых прибрежных зарослях. Поэтому быстрый и продолжительный полет был необходим этим насекомым, по-видимому, только для расселения при поиске подходящих мест, в которых можно было бы отложить яйца. Такая необходимость становилась особенно острой при частом пересыхании внутренних водоемов как в течение сезонов, так и в результате исторических изменений климата и контуров суши, горообразования или, наоборот, постепенного разрушения и снижения гор.

Как же образовались крылья у насекомых? Наиболее распространенной точкой зрения на этот счет является та, что крылья — это увеличенные паранотальные выросты, видимо, складки на боках среднего и заднего сегментов торакса, первоначально образовавшиеся как выпячивания эластичных участков наружного покрова насекомых между более плотными участками спинной и боковой сторон этих сегментов. Конечно, такие выросты вначале не могли еще служить не только для настоящего полета, но даже для планирования при прыжках. Значение этих паранотальных выростов, возможно, состояло в том, что они защищали от засорения дыхальца, то есть отверстия на боках тела, через которые у насекомых воздух поступает внутрь тела, в систему дыхательных трубок — трахей. Это было необходимо при жизни в растительном мусоре, где насекомые, по-видимому, начали свою эволюцию, это же еще больше пригодилось взрослым насекомым при переползании или при перебегании из одних сырых мест в другие, подходящие для жизни и размножения.

Подобные миграции предки насекомых совершали нередко по сухой, сильно нагреваемой солнцем открытой местности, поскольку тогда высшие растения произрастали только вблизи берегов водоемов. Боковые выросты на тораксе насекомых, отклоняясь назад, достаточно надежно прикрывали дыхальца, препятствуя чрезмерной потере влаги при дыхании, они не позволяли попадать в дыхальца и мелкой сухой пыли, в большом количестве перегонявшейся ветром по не покрытой растительностью суше.

Только тогда, когда боковые выросты у насекомых на средней и задней части торакса в результате естественного отбора стали достаточно длинными и подвижными (способными то плотно прижиматься к телу, то приподниматься для улучшения вентиляции воздуха в трахеях), у них могли появиться новые функции, а именно: планирование в воздухе, регуляция направления прыжка, взмах. Дальше началась специализация и мощное развитие мускулатуры торакса, что обеспечило длительный активный полет насекомых.

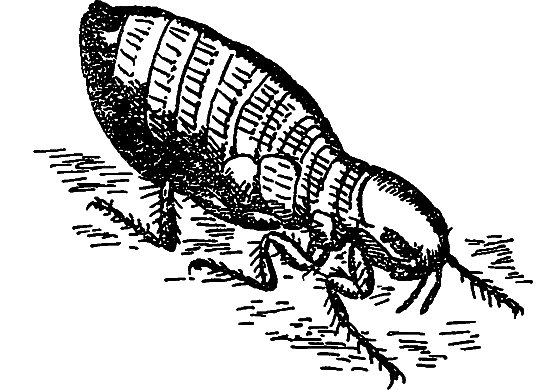

Насколько существенно было приобретение насекомыми способности к полету, показывает тот факт, что как древние, так и современные их представители в большинстве летают. Так называемые первичнобескрылые насекомые в настоящее время относительно мало разнообразны — всего около трех тысяч известных видов, то есть меньше полпроцента живущих видов насекомых. Только немногие другие насекомые, когда-то имевшие крылатых предков, также стали постоянно бескрылыми. Это преимущественно мелкие или среднего размера формы. Одни из них живут в укромных сырых местах, например некоторые эмбии, тли или же зораптеры. Другие же, будучи паразитами, живут на теле крупных животных и передвигаются с места на место на более или менее значительные расстояния вместе со своими хозяевами. Таковы гемимериды, пухоеды, вши, некоторые клопы, бобровые блохи и настоящие блохи, а также некоторые паразитические мухи, с первого взгляда совершенно непохожие на мух, например овечий рунец.

Рис. 5. Предки блох наверняка были крылатыми

Итак, совершенно бескрылых насекомых, у которых ни самки, ни самцы не могут летать, не так уж много, примерно 1,5–2 % всех видов класса. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что отряды нелетающих насекомых включают обычно меньше 1000 видов, тогда как отряды летающих в большинстве своем объединяют по крайней мере не меньше 2000–3000 видов, а некоторые, как прямокрылые, равнокрылые, клопы — десятки тысяч видов, бабочки, перепончатокрылые и двукрылые — каждый более 100 000 видов, а жуки даже более 250 000.

Помимо того, что у представителей каждого отряда и семейства насекомых крылья имеют особое строение, по которому легко можно выяснить степень родства между теми или иными представителями этих организмов, они имеют и очень разную форму, относительные размеры, плотность, рисунок и другие особенности. Вспомним хотя бы густую нежную сеточку из тончайших жилок на крыльях стрекоз, переливающих радугой, а иногда окрашенных в замечательные тона, или плотные удлиненные пластинки передних крыльев кузнечиков и саранчовых и аккуратно сложенные веером их широкие прозрачные задние крылья, или броню передних, часто ярко расцвеченных и богатых по скульптуре передних крыльев жуков, под которыми прячутся прозрачные с толстыми жилками задние крылья, или же, наконец, замечательные, сплошь одетые мелкими чешуйками широкие крылья бабочек, то очень пестрые, то со строгим рисунком из контрастных крупных пятен, а то сверкающие одноцветным голубым шелком или перламутром. Бесконечна фантазия природы! Но во всем этом разнообразии отражена эволюция насекомых, пути их приспособления к полету в самых разных условиях.

В эволюции насекомых четко выявляются две тенденции изменения летательного аппарата. Одна из них — это разделение функции передних и задних крыльев. Передние крылья оставили за собой древнюю защитную функцию, задние же совершенствовались для полета. Так произошло у тараканов, богомолов, прямокрылых, уховерток, у большинства цикад, у клопов и жуков.

Другая тенденция, которая выявилась в строении летательного аппарата очень многих отрядов насекомых, — это утончение пластинки как передних, так и задних крыльев: они стали одинаково прозрачными, перепончатыми. У большинства этих насекомых в той или иной степени наметился переход к двукрылости. При этом основную функцию полета стали выполнять передние крылья, прокладывающие насекомому путь в воздухе. Задние же крылья уменьшились, более или менее прочно скрепились с передними при помощи складочки, крючочков или шипиков, а у представителей отряда двукрылых — комаров и мух — задние крылья вообще исчезли, они превратились в небольшие булавовидные придатки-жужжальца, выполняющие роль органов равновесия при полете.

Учитывая малые абсолютные размеры насекомых, скорость их полета оказывается очень большой. Так, у стрекоз она достигает примерно 30 метров в секунду, или почти 100 километров в час, а у бабочек-бражников — 15 метров в секунду, или более 50 километров в час. Если бы самолет соответственно своим размерам двигался с той же относительной скоростью, то он за секунду пролетал бы 120 километров, что почти в десять раз больше второй космической скорости у поверхности Земли! Даже метеориты, влетающие в верхние слои атмосферы, редко движутся так быстро.

Очень многие насекомые проводят в воздухе значительное время. Здесь встречаются друг с другом самцы и самки пчел, муравьев, комаров и бабочек, а другие насекомые, особенно мухи, выбирают для себя наиболее подходящие условия температуры и влажности и словно висят в воздухе на одном месте где-нибудь под кроной дерева или около лампы под потолком. С помощью крыльев насекомые покрывают большие расстояния в поисках и сборе пищи. Например, не так уж быстро летающие шмели за день пролетают до 50 километров, а другие, в частности крупные стрекозы или степные одиночные пчелы, — в несколько раз большее расстояние.