Курзалу выпала честь стать первой русской филармонией. Симфонические концерты в Курзале прививали многим поколениям слушателей интерес и любовь к музыке. Уже в 40-х годах XIX века Павловский вокзал, по определению знатоков, стал «музыкальным оазисом Петербурга», куда стремились лучшие дирижёры и композиторы мира. Здесь многократно дирижировал оркестром Иоганн Штраус. В Курзале впервые исполнялись многие симфонические произведения великих русских композиторов — М. И. Глинки, П.И. Чайковского и А.Г. Рубинштейна и наших современников — старейших советских композиторов Р.М. Глиэра, С.С. Прокофьева, С.Н. Василенко. В концертах Курзала неоднократно участвовали Л.В. Собинов, Ф.И. Шаляпин, А.В. Нежданова и другие знаменитые артисты. Здесь возникли и стали традиционными авторские концерты русских композиторов. Музыкальная деятельность Курзала продолжалась более столетия, вплоть до 1941 года. Во время Великой Отечественной войны Курзал и железнодорожная станция около него были сожжены фашистскими оккупантами.

Рядом с Курзалом был выстроен театр (открытие его состоялось 18 мая 1878 года), где выступали почти все лучшие актеры русской драматической сцены, — такие, как М.Г. Савина, М.Н. Ермолова, К.А. Варламов, В.Ф. Комиссаржевская, и наши современники — Ю.М. Юрьев, В.А. Мичурина-Самойлова, А.А. Яблочкина и другие. В последние предреволюционные годы Павловский театр фактически стал «малой сценой» или филиалом Александрийского театра, где в летний сезон шли спектакли с участием всех ведущих актеров этого театра.

По свидетельству К. Грузинского, одного из историков Павловска, в театре ставились пьесы преимущественно русских авторов. На сцене Павловского театра последний раз в своей жизни выступал великий русский актер К.А. Варламов. Здесь же состоялись последние спектакли В.Ф. Комиссаржевской.

Район Большой звезды во время войны пострадал больше, чем все остальные части парка. Лесной массив был почти полностью уничтожен, аллейные насаждения вырублены, а дороги повреждены. Здание театра сгорело. В первые же послевоенные годы началось восстановление района. Отремонтированы дороги Молодого Жениха, Дружеская и Новосадовая; выкорчеваны пни погибших деревьев, и на их место посажены новые таких же пород. Теперь молодые деревца уже окрепли и образуют весёлую рощу, которая со временем заменит прежний лес. Взамен старых деревянных вокзальных сооружений Павловска I и Павловска II, до основания разрушенных фашистскими оккупантами, в 1957 году на станции Павловск II сооружён по проекту ленинградского архитектора С.В. Кузнецова новый красивый каменный вокзал с большими арочными окнами и крытыми просторными боковыми террасами для переходов от платформ к площади; над центральной частью вокзала возвышается восьмигранная башня-бельведер с колоннами. В 1960 году закончено благоустройство привокзальной площади, от которой к дворцу отправляются автобусы.

На месте бывших платформ и полотна железной дороги станции Павловск I устроено спортивное поле, используемое зимой для катка, а в саду Курзала размещены площадки для спортивных игр. Весь этот участок предназначен для строительства в дальнейшем большого паркового стадиона. Железнодорожная ветка, шедшая от станции Детское Село к станции Павловск I и нарушавшая историческую планировку Большой звезды, разобрана; места, где она пересекала парк, вновь засажены молодыми деревьями.

Примыкавший к вокзальной площади участок парка был в конце XIX века занят различными постройками и рынком. В 1958 году эта территория вновь включена в границы парка и благоустроена. Здесь проложены дороги, посажены деревья, построены аттракционы, Летний театр и танцплощадка. Теперь это площадь народных гуляний.

Круглый зал

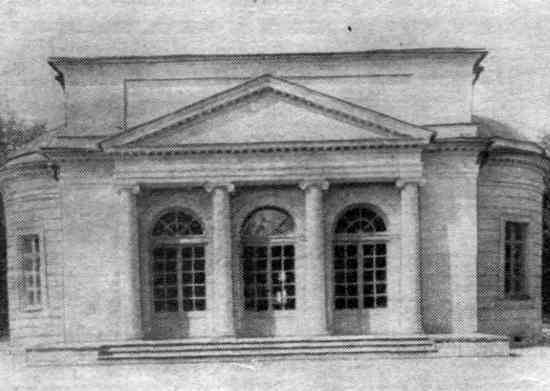

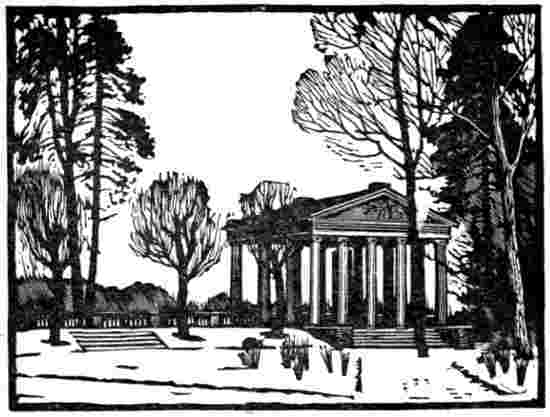

Павильон находится на центральной площадке Большой звезды. Круглый зал сооружен в 1799 году по проектам Ч. Камерона и В. Бренна. Это каменное здание, продолговатое в плане, с двумя апсидами (полукруглыми выступами) на узких сторонах.

Круглый зал.

На каждой из широких сторон помещены большие полуциркульные двери-окна, расположенные между колоннами, которыми украшены оба фасада.

Павильон предназначался для отдыха владельцев парка во время прогулок и для концертов с небольшим количеством слушателей. Отсюда и второе название павильона — Музыкальный салон.

В 30-х годах XIX века ветка железной дороги шла через центральную площадку Большой звезды, мимо Круглого зала. Павильон разрушен в 1941 году немецкими оккупантами.

Ферма

Между деревнями Тярлево и Глазово в 1801 году выстроили деревянное двухэтажное здание Фермы. В 1820 году Ферма была перестроена архитектором Росси и украшена восьмигранной башней и стрельчатыми окнами.

Центральный район

В этом районе находится Большой дворец. С востока к нему подводит Тройная липовая аллея, к которой примыкают Вольерный участок и Большие круги. У юго-западного фасада дворца расположен Собственный садик.

В отличие от остальных, пейзажных, районов парка все эти участки имеют регулярную планировку; близость к дворцу в значительной мере определила первоначальный их облик.

Большой дворец

В создании архитектурного ансамбля дворца принимало участие несколько архитекторов: с 1782 по 1786 год строительство осуществлялось по проекту Ч. Камерона (центральный корпус с галереями); с 1796 по 1800 год работы велись под руководством архитектора В. Бренна (пристройки (флигелей и оформление парадных залов); в 1800 году в отделке внутренних помещений дворца принял участие архитектор Д. Кваренги: с 1803 года к работам был привлечён архитектор А.Н. Воронихин, а в 1822 году К.И. Росси при постройке Библиотеки оформил северо-западный фасад.

Дворец является композиционным центром парка и далеко виден из смежных районов. Где бы вы ни находились в парке, всегда найдутся такие дороги, просеки или широкие просветы между деревьями, которые позволяют издали увидеть дворец. Иногда просматривается только верхняя часть здания с его легким куполом, иногда — часть того или иного фасада (каждый раз различного). Если же приблизиться к дворцу с запада, то он предстанет возвышающимся на холме в полном своём великолепии. Стройные белые колонны и лёгкий купол как бы ещё более возносят его, и почти не ощущается монументальности этой каменной трёхэтажной постройки, выполненной в характере русских усадеб конца XVIII столетия.

Центральный прямоугольный корпус «главного дома», увенчанный куполом на 64 колоннах, имеет чёткое поэтажное членение. Нижний этаж несколько выдвинут в центре для того, чтобы служить поддержкой сдвоенным колоннам, которыми украшен фасад. Этаж этот оштукатурен так, чтобы создавалось впечатление, будто он сложен из широких прямоугольных камней, что должно было придать постройке монументальность. От «главного дома» шли одноэтажные открытые галереи с колоннами к симметрично расположенным квадратным полутора-этажным служебным флигелям.