— Это я, Арне! — раздался за дверью голос потерявшего терпение визитера.

Арне открыл дверь и впустил в комнату редактора газеты — розовощекого здоровяка.

— Маргрете, — обратился редактор к женщине, работавшей за столиком в глубине комнаты, — за твоей квартирой следят?

Женщина поднялась и вышла в свет лампы. У нее молодое, еще красивое лицо, седые волосы и статная, хотя немного огрузненная годами фигура. И хотя она порядком изменилась, главное в Грете осталось прежним: прелесть бесстрашной доброты.

— С чего ты взял? — спросила она редактора низким грудным голосом.

— Какой-то подозрительный субъект в капитанской фуражке провожал меня до самого подъезда.

— Никакой он не подозрительный. Он действительно капитан дальнего плавания.

— А капитан не может работать на немцев?

— Этот не может.

— Почему ты так уверена?

— Это мой старый поклонник. Смешно звучит, но не найду другого слова. Он дважды сватался за меня. А за тобой шел из ревности. Хочет узнать, кто его счастливый соперник.

— Признаться, меня это тоже интересует. Не может же такая красивая женщина, как ты…

— А я и не утверждаю, что я монашка, — перебила Маргрете. — Но сейчас не то время. Когда говорят пушки, молчат флейты, так, кажется?

— Но почему ты не вышла замуж?

Маргрете задумалась. Провела ладонями по щекам.

— Кажется, я знаю…

— Не хочется мешать вашей содержательной беседе, — чуть язвительно сказал Арне. — Но пора выходить на прием.

Маргрете быстро включила приемник. В комнату вторглись голоса мира: печальная музыка, лающая немецкая речь, жалобная неаполитанская песня, эфирная буря, снова музыка, но уже бравурная, и вдруг отчетливый женский голос произнес по-датски:

— Говорит Москва! Говорит Москва! Начинаем «Час Нексе». У нашего микрофона великий датский писатель Мартин Андерсен-Нексе.

И сразу сильный, пружинистый голос Нексе:

— Датчане, близок час освобождения. Кончается зима, последняя зима тревоги нашей…

Маргрете быстро записывала, а перед глазами у нее — далекие дни в маленьком домике с пышным названием «Заря». И Мартин, воюющий с ребятами: замотанный, раздраженный и весь переполненный кипучей жизнью. Она улыбнулась без горечи, спокойной улыбкой все понявшего и все простившего человека.

Голос внезапно пропал. Нахлынули хрипы и вой. Маргрете тщетно крутила ручку, волна ушла.

— Молодец твой старик! — заметил редактор. — Каждый день облаивает немцев, а ведь ему, поди, за семьдесят.

— А семьдесят пять не хочешь? Но куда он пропал… мой бывший старик?

— В полночь программу повторяют, — напомнил Арне. — Тогда и запишешь.

— Ладно, — Маргрете выключила приемник.

— Ты все-таки не ответила на мой вопрос, — с шутливостью, маскирующей подлинный интерес, сказал редактор. — Почему ты не вышла замуж?

— Видишь ли, тому, кто жил на вулкане, не ужиться в мирной долине. Такого отвратительного для семейной жизни характера, как у Мартина, нет второго в мире, а на меньшее я не согласна…

Рахманинов

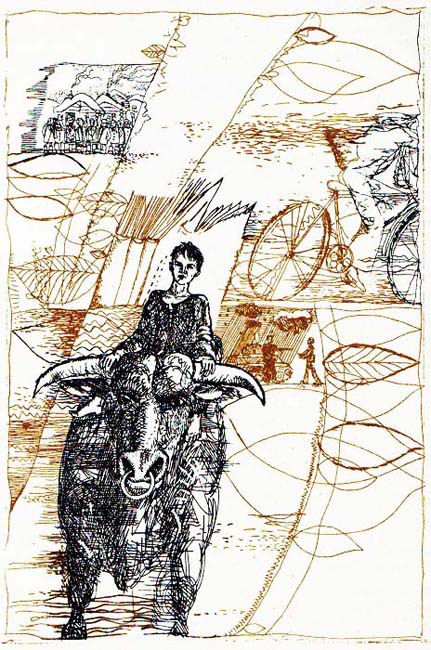

Странное то выдалось лето на Тамбовщине — все в нем перепуталось. Черемуха расцвела лишь в середине июня, а сирень того позже. Не случалось подобного на памяти старожилов Ивановки — вотчины хлебосольной московской семьи Сатиных. В описываемое время тут находились три связанные родством семьи: самих Сатиных, петербуржцев Скалонов и профессора Московской консерватории Зилоти, здесь нашел приют и «всеобщий кузен», восемнадцатилетний Сережа Рахманинов, ученик Зилоти, подающий большие надежды пианист и композитор, студент последнего курса консерватории. Присутствие долговязого, большерукого, то мрачного и погруженного в себя, то мальчишески бесшабашного кузена явилось неожиданностью для очаровательных барышень Скалон: Татуши, Людмилы и Верочки, и еще не было ясно, как расценивать эту неожиданность. Но впереди оставалось достаточно времени, чтобы во всем разобраться.

В ночь после сильной грозы разом распустилась сирень — гордость усадьбы: лиловая низенькая персидская, с приторно-душистыми свешивающимися соцветьями, рослая венгерская, с тяжелыми блекло-фиолетовыми кистями, и самая обильная, пышная, белая, как подвенечное платье, отечественная сирень. И, увлеченный этим дружным цветеньем, впервые зажег маленький багряный факел одной-единственной кисти куст махровой сирени.

И когда пятнадцатилетняя Верочка Скалон выбежала утром в сад, в недозволенно ранний час (гувернантка Миссочка досматривала самые сладкие утренние сны), она ахнула и прижала руки к корсажу, пораженная дивным великолепием сиреневого буйства. Голова у нее закружилась, и, не помня себя, она кинулась в сирень, как в реку, мгновенно вымокнув с головы до пят — тяжелые кисти были пропитаны минувшим ночным ливнем.

Грубый шорох в ветвях заставил Верочку испуганно замереть. Она почувствовала, как больно забилось о ребра сердце.

Шум повторился — шорох, треск, кто-то шел напролом сквозь сирень, опоясавшую обширный двор усадьбы. Легко возбудимое сердце Верочки, мгновенно отзывавшееся на каждое волнение, подскочило кверху, и она невольно схватилась за горло узкой смуглой рукой.

— Господи!.. — прошептала она. — Ну какая же я трусиха!..

Укор подействовал: Верочка опустила руку, кровь отлила от щек, дыхание выровнялось. Осторожно раздвинув ветви, Верочка в каком-нибудь шаге от себя увидела долговязого длинноволосого кузена. Рахманинов приподымал кисти сирени и погружал в них лицо. Когда он отымал голову — и лоб, и нос, и щеки, и подбородок были влажными, а к бровям и тонкой ниточке усов клеились лепестки и трубочки цветов. Но это и Верочка умела делать, куда интереснее оказалось другое. Он выбирал некрупную кисть и осторожно брал в рот, будто собирался съесть, затем так же осторожно вытягивал изо рта и что-то проглатывал.

Верочка последовала его примеру, но когда рот наполнился холодной влагой, поморщилась: горько! И все-таки решила не отступать. Она отведала белой, потом голубой, потом лиловой сирени — у каждой был свой вкус. Ей понравилось вино из белой и голубой сирени, и она поочередно стала втягивать влагу с пахучих кистей. Она пустила в ход обе руки. Ее всю забрызгало росой, горечь палила рот, лепестки облепили подбородок и щеки.

— Психопатушка, и вам не стыдно? — послышался протяжный, укоризненный голос Рахманинова. — Поедать сирень — какое варварство!

Верочка на мгновение замерла с кистью белой сирени во рту.

— Надеюсь… — произнесла она, задыхаясь. — Что вы как честный человек… никому… никогда!..

— Психопатушка!.. Генеральшенька!.. — нарочито гнусавя, проговорил Рахманинов. — Да ведь сказать кому — не поверят!.. Вы бы посмотрели на себя… Господи, что, если это дойдет до вашего папеньки — стр-р-рожайшего генерала Скалона! — и он сделал испуганные глаза.

Верочка провела ладонями по лицу, они сразу стали мокрыми, а на подушечках пальцев налипли голубые, белые, лиловые лепестки, какой-то мусор, паутинки. Она быстро глянула на противного кузена, ведь он занимался теми же глупостями, но на его крупном, крепко загорелом лице уже не было ни росинки, ни соринки. Когда только он успел вытереться?..

У Верочки было короткое дыхание, при малейшем волнении ей не хватало воздуха.

— Прошу вас!.. Это глупое ребячество… Вы злой!.. Вам бы только выставить человека в смешном виде!

— Господь с вами, Психопатушка! — сказал Рахманинов с поразившей Верочку мягкостью, почти нежностью. — Конечно, я никому ни слова… раз вы не хотите, — в голосе опять появились лукавые нотки, но добрые, необидные. — И что тут такого? Бедная девочка проголодалась и решила немного попастись. Ну, ну, не буду… Ого, Ивашка побежал к колоколу. Скорее домой, не то вы пропали.

— А вы?

— За мной не очень следят. Мне только нельзя появляться в женском монастыре, как прозвали ваш флигель, и принимать у себя дам… Наташу, например. Нет, не вашу ослепительную сестрицу — разве удостоит она посещением странствующего музыканта? — а «девку Наталку, черну, как галку, худу, как палку». Тут сразу громы и молнии…