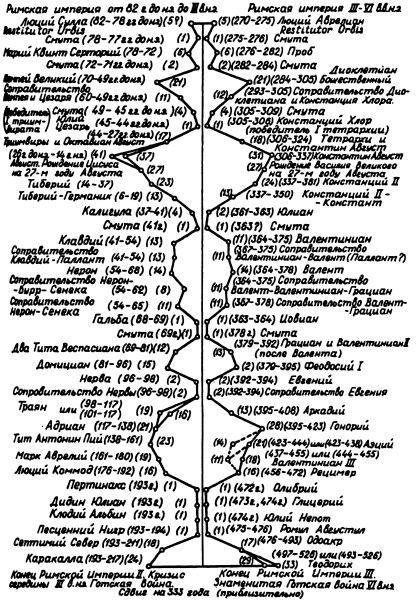

Приведем в качестве примера сравнительную таблицу так называемой морозовианцами второй римской (начало I в. до н. э. — начало III в. н. э.) и третьей римской империи (конец III в. — вторая половина VI в. н.э).

Эта таблица подверглась резкой критике со стороны Н.М. Никольского, а уже в наши дни — ряда историков античности за многочисленные, по их мнению, натяжки. Е.С. Голубцова и Г.А. Кошеленко предложили взамен исправленную сравнительную таблицу, призванную продемонстрировать отсутствие параллелизма между второй и третьей империями. Не вдаваясь в существо спора о длительности правления римских императоров, добавим, однако, что подобное фактическое возражение было предложено только в отношении одной из многих сравнительных таблиц, само количество которых должно, с точки зрения авторов новых методик, подтвердить необходимость внесения коренных изменений в хронологии всемирной истории.

Желая подкрепить новую хронологию, Фоменко и его соратники ставят под сомнение точность или даже вообще пригодность датировки исторических данных с помощью методов, до сих пор применявшихся в науке. Методы археологии, нумизматики, палеографии нередко, по его убеждению, чреваты грубейшими ошибками при определении возраста рукописных и других источников.

Отказ Фоменко от совершенно лишенной какого-либо правдоподобия идеи, будто все античные литературные и научные труды — подлоги эпохи Возрождения, не избавляла современных морозовианцев от необходимости ответить, как все же возникла эта система головокружительных хронологических сдвигов, о которых не сохранилось ни одного свидетельства в исторических источниках. Сдвиги в хронологии могли возникнуть, по мнению морозовианцев, в результате ошибочного истолкования средневековыми переписчиками при копировании рукописей встречавшихся в них сокращений. В записи «XIII» первоначально под «X» подразумевалась первая буква в имени «Христос» и подразумевалось, что описываемые события произошли через триста лет после него. Позднее, когда уже было утеряно правильное понимание сокращения, букву «X» стали читать как цифру «10» и датировать рассказываемые в хронике события не III, а XIII веком. Получался сдвиг в тысячу лет. Новый хронист или кто-то из его преемников мог спутать Рим и новый Рим — Константинополь, тем самым перенеся место действия из одного из этих городов в другой. Его дело продолжали более поздние хронисты, добавившие к прежним ошибкам новые и усугубившие старые. Так возникло несколько хроник, происходивших от первоначальной рукописи. При склеивании последовательно одной за другой в единый ряд они и образовали ту хронологическую сетку всемирной истории, которая нам знакома со школьных лет.

Произошло это уже в XVI–XVII веках в трудах Скалигера, Петавиуса и их учеников.

Сторонники новой хронологии не устают напоминать читателям, что большинство античных рукописей и других документов дошло до нас только в средневековых копиях. Когда же им приводят исключения из этого правила — античные копии, следуют ссылки на то, что даты, упоминавшиеся в этих источниках, приведены в старом летоисчислении, что при переводе их на новое летоисчисление оказывается, что на деле они относятся к эпохе Возрождения.

В качестве иллюстрации своей концепции А.Т. Фоменко более подробно разрабатывает сравнение между Троянской войной 1225 г. до н. э. и теми войнами, отражением которых она, по его мнению, является. Герои «Илиады» и «Одиссеи» Гомера — боги и герои, греки и троянцы. Афина Паллада, Ахиллес, Агамемнон, похищение прекрасной Елены Парисом, ставшее причиной войны, даже знаменитый троянский конь, с помощью которого греки одержали победу, странствия Одиссея — все с юных лет знакомые имена и события — это лишь дубликаты событий, происходивших в других местах, в другие исторические эпохи — с людьми, носившими другие имена! Оказывается, легенда о троянской войне — это сложное по своему составу повествование, рассказывающее о падении в середине VI века н. э. остготского королевства в Италии и завоевании большей ее части византийцами, которое само тоже является воображаемой историей, отражением завоевания Константинополя во время четвертого крестового похода в 1204 г. (хорошо еще, что не оккупации того же Константинополя войсками Антанты после первой мировой войны!) и отзвуком войны в XIII–XV веках между крестоносцами в Греции, где ими был создан целый ряд герцогств и графств. Падение Трои — это падение Нового Рима — Константинополя-Иерусалима в результате крестоносного нашествия. Иначе говоря, событий, происходивших через 2300–2800 лет по сравнению с традиционной хронологией. Сами же поэмы Гомера были созданы в начале эпохи Возрождения. Они венчали собой длинный ряд песен о троянской войне, автором которых были трубадуры и миннезингеры, которые вовсе не следовали «Илиаде» и «Одиссее», как и должно быть, поскольку менее совершенные произведения предваряют появление поэтических шедевров.

Морозовианцы приводят одну цитату, которая, как им кажется, прямо свидетельствует в пользу их истолкования поэм Гомера и Троянской войны. Средневековый историк, современник Данте, Роман Мунтанер писал: «На мысе Атраки в Малой Азии находилась одна из троянских застав, недалеко от острова Тенедоса, куда обыкновенно отправлялись знатные мужчины и женщины Романии… на поклонение божественному изваянию. И вот однажды Елена, супруга герцога Афинского, отправилась туда в сопровождении сотни рыцарей на поклонение, ее приметил сын троянского короля Парис, умертвил всю ее свиту, состоящую из 100 рыцарей, и похитил красавицу герцогиню». Для сторонника традиционной хронологии этот и многие другие подобные анахронизмы являются свидетельством того, что датировка исторических событий находилась в средневековье на примитивном уровне и поэтому не должна вызывать удивления. Точно так же как на картинах художников того времени исторические персонажи фигурируют в современных костюмах, военные — в рыцарских доспехах, на полотнах повсюду видны характерные приметы быта, нравов, менявшейся моды позднего средневековья. Морозовианцы считают, что писатели и художники делали это не из незнания хронологии, а потому что, изображая современные им или относящиеся к недавнему времени, отлично знали, когда происходили в действительности события, позднее отнесенные в седую древность.

У людей в средневековье нередко отсутствовали самые общие представления о хронологии исторических событий, возникшие, кроме всего прочего, от примитивных методов подсчета времени (что, между прочим, неоднократно признавалось и подчеркивалось Морозовым и Фоменко при критических нападках на традиционную хронологию). Участники крестовых походов XI–XIII веков искренне считали, что они борются не с далекими потомками палачей, погубивших Иисуса Христа, а с самими этими палачами. Поэт Петрарка в XIV веке должен был доказывать, что документы о привилегиях, якобы дарованные древнеримскими императорами Юлием Цезарем (I век до н. э.) и Нероном (I век н. э.) австрийскому герцогскому дому, начавшему править в 1273 г., то есть через 1200–1300 лет по их смерти, являются подлогом. (Морозовианцы, разумеется, ухватились за этот факт как доказательство того, что Юлий Цезарь и Нерон правили незадолго до 1273 г.).

Сторонники концепции Морозова огорошивают читателей целым ворохом недоуменных вопросов. Как у античного автора Тита Ливия римский трибун во II веке до н. э. предсказывает затмение, обнаруживая знание гелиоцентрической системы за 1700 лет до Коперника? Как могли, если верить традиционной версии, две огромные по размеру поэмы Гомера, «Илиада» и «Одиссея», сохраняться в устной передаче до того, как они были записаны через пятьсот лет после их создания? Как мог один средневековый путешественник рассказывать о Помпее как посещенном им городе, когда он был засыпан во время извержения Везувия в 79 г. н. э. и раскопки его начались только в XVIII веке? Таких вопросов очень немало и каждый из них заслуживает внимательного рассмотрения и ответа.