Мы навеки утвердим вольность и счастье России! Слава избавителям в позднейшем потомстве, вечная благодарность Отечества!..

Конная артиллерия вся готова, и вся гусарская дивизия, и Пензенский полк, и Черниговский — хоть сейчас в поход! Да и командиры полков на все согласны… Вождь Риего прошел Испанию и восстановил вольность в отечестве с помощью трехсот человек, а мы чтоб с целыми полками ничего не сделали! Да начни мы хоть завтра…

Словно ураган пролетел по собранию. Возбужденные люди вскакивали с мест. То там, то тут слышались возгласы:

— Умрем на штыках!

— На Житомир!

— На Москву!

— На Киев!

— На Петербург!

— Завтра!

— Нет, господа, — раздался спокойный и глуховатый голос Сергея Муравьева-Апостола. — Завтра мы не начнем. — Он покачал головой. В избе стало неожиданно тихо. — Начать завтра, — размеренно продолжал Муравьев-Апостол, — это значит погубить все дело. Ежели слова мои обидны, простите меня. Идучи на смерть, надо сохранять достоинство. Но вот что мы можем сделать завтра — дать клятву явиться с оружием в руках при первом же знаке командира и не щадя жизни биться за свободу. Согласны?

— Согласны! — прозвучал чей-то решительный голос.

Смолкли восторженные крики и возбужденные возгласы. Слова превращались в дело, а дело требовало спокойствия.

На улице была темная низкая ночь. По небу ползли тяжелые тучи. Мягким ковром стлалась под ногами опавшая хвоя. На одном конце длинной сосновой просеки белели хатки Млинищ, на другом — внизу, под обрывом, раскинулись лагерные палатки.

Спали луга и рощи, высились безмолвные зеленые холмы. Как тихо! Только ровное похрапывание коней нарушало ночную тишь.

Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин ехали молча. Сергей Иванович сбоку взглянул на Мишеля. Его бледное лицо было усталым и погашенным.

«Оратор, трибун… — с гордостью подумал Муравьев-Апостол, глядя на него. — Как говорил сегодня! Ежели жив останется, суждена ему большая дорога…»

И от этого «ежели» горестно сжалось сердце. Ведь это он привел юношу на путь, который может окончиться гибелью. Имел ли он на это право? И, подъехав вплотную, он негромко спросил:

— Устал, Миша?

Бестужев-Рюмин поднял на него счастливые влажные глаза, совсем по-детски потерся щекой о плечо Муравьева-Апостола и, словно отвечая на его мысли, прошептал:

— Спасибо тебе! За все спасибо…

— Ну что ты, что ты… — смущенно и беспомощно проговорил Сергей Иванович и, чтобы перевести разговор, добавил: — Минувшей ночью мне что-то грустно стало, я стихи написал, послушай! — И он прочел по-французски: — Я пройду по земле, всегда одинокий и задумчивый, и никто меня не узнает. Только в конце моей жизни блеснет над нею свет великий, и тогда люди увидят, что они потеряли…

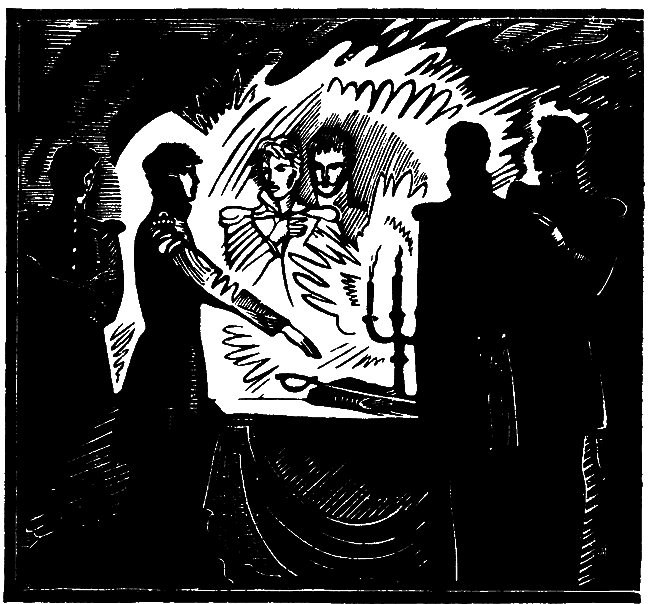

Боялись слежки и потому на следующий день решили собраться в самый безопасный час — перед рассветом. Где-то далеко перекликались петухи, лениво перебрехивались собаки. Изба Андреевича преобразилась. Чисто вымыли пол, выскоблили скамьи, до блеска протерли окна. Стол покрыли белоснежной скатертью. На столе торжественно лежало евангелие в переплете из малинового бархата, а рядом обнаженная шпага. Славяне, вступая в общество, клялись на шпаге и на евангелии.

Собравшиеся бродили по комнате, говорили вполголоса. Настроение таинственной торжественности охватило всех.

Бестужев-Рюмин, сидя в сторонке, что-то быстро писал на листках своим мелким четким почерком. Он хмурился, покусывая оттопыренную губу, ерошил волосы.

«Волнуется…» — взглянув на него, подумал Муравьев-Апостол и вдруг сказал громко:

— Пора начинать, друзья!

К столу подошел, вернее, подбежал Бестужев-Рюмин. Яркая краска заливала его лицо. Он рванул ворот мундира, словно ему было душно, заговорил быстро, сбивчиво. Но мгновение — голос его окреп, слова набрали силу. И уже опять никто ничего не видел, кроме его вдохновенного лица с горящими зеленовато-коричневыми глазами, никто ничего не слышал, кроме звенящего, подчиняющего себе голоса:

— Век славы военной с Наполеоном кончился! Теперь настало время освобождения народов. И неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне Отечественной, русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ига и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе!

Бестужев-Рюмин перевел дыхание и услышал, как легкий вздох прошел по избе. Он понял: сейчас в его власти делать с этими людьми все, что он хочет.

— Взгляните на народ, как он угнетен! — воскликнул он, и у слушателей мурашки прошли по спине при звуке звенящего юношеского голоса. — Торговля упала, промышленности почти нет, бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки. Войско все ропщет. При сих обстоятельствах нетрудно было обществу нашему распространиться и прийти в состояние грозное и могущественное. Почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или цель его одобряют. Многие из тех, коих правительство считает вернейшими оплотами самовластья — сего источника всех зол, — уже давно ревностно нам содействуют. Самая осторожность ныне заставляет вступить в общество, ибо все люди, благородно мыслящие, ненавистны правительству — они подозреваемы и находятся в беспрестанной опасности. Общество по своей многочисленности и могуществу вернейшее для них убежище. Скоро оно восприемлет свои действия и освободит Россию и, может быть, целую Европу!

Порывы всех народов удерживает русская армия, коль скоро она провозгласит свободу — все народы восторжествуют. Великое дело совершится, и нас провозгласят героями века!

И вдруг, отшвырнув лист бумаги, он взмахнул рукой и воскликнул:

«Отчизне, родине, матери…» — пронеслось у него в голове.

«Мама, мама! Она бы поняла, все поняла… — думал он, дрожащими руками расстегивая ворот и доставая образок, которым благословила его Екатерина Васильевна. На образе было лицо матери, потемневшее, скорбное, такое, как у всех матерей на свете, когда они тревожатся за судьбы своих детей. Он глядел на это лицо, и чувство вины поднималось в его сердце. — Мама, ты больна, ты звала меня, а я, занятый делами общества, не смог приехать. Мама, прости… — мысленно шептал он. — Я не виноват, я ради родины нашей… Не виноват я, клянусь…»

И вдруг, сам того не замечая, повторил громко:

— Клянусь!

Опомнившись, он продолжал:

— Клянусь умереть за свободу! — он прильнул губами к образку. — Клянусь тебе, Россия, мать… — бормотал он, стараясь изо всех сил не заплакать, и торопливо передал образок Сергею Муравьеву-Апостолу.

Образок пошел по кругу.

— Клянусь!

— Клянусь! — торжественно повторяли собравшиеся.

— Да здравствует конституция!

— Да здравствует республика!

— Умрем за свободу!

«Но почему они все время о смерти? — вдруг подумал Бестужев-Рюмин. — Мы добра людям хотим, почему же должны умереть? Я не хочу умирать! Я жизнь люблю, все люблю…» — сбивчиво думал он и крикнул:

— Зачем умирать?! Мы молоды, наградою нашей будет не смерть, а слава!

— Сражаться до последней капли крови — вот наша награда! — громко и спокойно проговорил Борисов.

Нет, не тот человек был Джон Шервуд, чтобы упустить счастье, когда оно шло к нему в руки. Не имея богатой родни и знатных покровителей, он хорошо усвоил русскую поговорку о том, что человек — кузнец своего счастья. И еще он запомнил: ковать железо надо, пока оно горячо. И он стал ковать свое счастье.