Со времени поселения на южном Алтае род Ашина возглавил местные кочевые племена. Новое объединение приняло название «тюрки». Исследователь китайских летописей Н.Я. Бичурин объяснил, что вершины Алтайских гор напоминают собой островерхие шлемы, из-за которых кочевники наименовали себя «тюрками» — «шлемоносцами»{25}.

Лишь со времени расселения древних тюрок на Алтае становится известной их культура, в том числе оружие, воинское и конское снаряжение. Еще в середине XIX в. выдающийся исследователь культур кочевников В. В. Радлов провел раскопки курганов на памятнике Берель в долине реки Бухтармы на южном Алтае, где были найдены погребения воинов с оружием в сопровождении двух, а то и трех верховых лошадей{26}. Спустя целое столетие после раскопок эти памятники были изучены археологом А. А. Гаврило-вой и выделены в особый, «берельский», тип памятников, которые другие ученые определили как захоронения древних тюрок, живших на южном Алтае до времени создания тюркского государства, в V–VI вв. н.э.{27} Позже такие курганы раскопали и в других районах Горного Алтая. В погребениях воинов найдены различные предметы вооружения, которыми древние тюрки могли разить врага с дистанции прицельной стрельбы и в рукопашном бою (рис. 1).

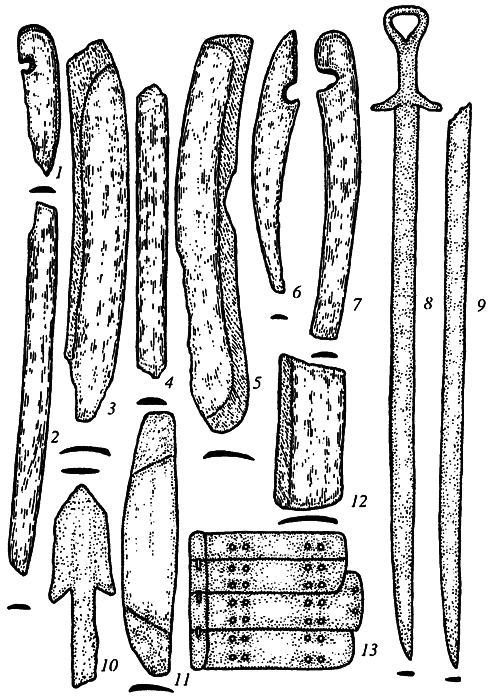

По найденным костяным накладкам луков удалось определить, что у древних тюрок в период их подчинения Жужаньскому каганату имелись луки разных типов{28}. Были сложносоставные луки большой длины, середина и концы которых были обклеены срединными боковыми, фронтальной и концевыми накладками, а плечи оставались гибкими, игравшими роль пружины при натяжении тетивы. Некоторые накладки из-за большой длины были составными. Такие луки впервые появились у хуннов и продолжали применяться многими кочевыми племенами Центральной Азии в последующие века, когда в степях господствовали сяньбийцы и жужани (рис. 1, 1–5 , 12).

Помимо длинных, у древних тюрок Алтая в жужаньский период были и короткие луки, концевые и срединные накладки которых были небольшой длины (рис. 1, 6, 7, 11).

Если длинные луки были рассчитаны на поражение врага с дальних дистанций, то короткие отличались скорострельностью на близком расстоянии. Короткие луки получили большое распространение в кочевом мире евразийских степей в эпоху раннего средневековья. Их широкое использование стало возможным в результате применения металлических доспехов, защищавших воинов от вражеских стрел, выпущенных из больших дальнобойных луков.

Стрелы древнетюркских воинов были увенчаны железными и костяными наконечниками. В берельских курганах сохранился только один плоский железный наконечник пятиугольной формы с шипами. На памятнике Дялян найдены железные стрелы с трехлопастным пером асимметрично-ромбической формы{29}. У некоторых трехлопастных стрел в лопастях были округлые отверстия, а на черешок надеты костяные шарики-свистунки. В одном из курганов найдены узкие, прямоугольные в сечении наконечники с тупым острием. Такие стрелы могли служить для пробивания защитных доспехов вражеских воинов.

В горах Алтая древнетюркские воины довольно широко использовали стрелы с костяными или роговыми наконечниками разных форм: с округлым или трехгранным пером и втулкой или выступающей свистункой, с трехгранным или ромбическим пером и длинным уплощенным черешком, с трехгранным или ромбическим пером и раздвоенным насадом{30}.

Луки и стрелы древних тюрок, возглавляемых правящим родом Ашина, в период их поселения на Алтае очень схожи с оружием дистанционного боя местных кочевников, живших в алтайских горах в течение нескольких столетий и подчинившихся пришедшим из Восточного Туркестана вассалам жужаньских каганов. У них были такие же большие дальнобойные луки, железные трехлопастные асимметрично-ромбические и ярусные прямоугольные наконечники и костяные втульчатые и черешковые стрелы и наконечники стрел с раздвоенным насадом. На Алтае такие луки и стрелы применялись и до прихода древних тюрок. К новым формам оружия можно отнести короткие луки, вытянуто-пятиугольные и удлиненно-треугольные трехлопастные железные стрелы, которые станут характерным оружием дистанционного боя у древних тюрок в раннем средневековье.

В одном из курганов на могильнике Дялян в Горном Алтае были найдены остатки сильно истлевшего берестяного колчана, сшитого из двух слоев бересты{31}. Стрелы в колчане помещались оперением вниз, внутрь берестяного футляра, а наконечниками вверх, как у более поздних древнетюркских колчанов.

Древнетюркские воины, жившие на Алтае в V–VI вв. н.э., обладали грозным рубяще-колющим оружием ближнего боя. На вооружении у них были мечи с прямыми двулезвийными клинками и однолезвийные палаши с перекрестьем и кольцевым навершием. Это клинковое оружие предназначалось для нанесения ударов вражеским воинам в ближнем конном бою (рис. 1, 8, 9).

В памятниках древних тюрок жужаньского периода на Алтае найдены и железные кинжалы{32}.

Для защиты от вражеских стрел, копий и мечей древние тюрки использовали нагрудные панцири из длинных узких пластин, прошитых ремешками через отверстия и окантовкой по краю (рис. 1, 13){33}.

Если сравнить оружие древних тюрок, пришедших во главе с родом Ашина на Алтай в середине V в., с вооружением живших в горах местных кочевых племен, бросается в глаза превосходство пришельцев в средствах ведения ближнего боя и защиты. Обладая таким преимуществом, войско древних тюрок в ходе военных столкновений с алтайскими номадами должно было стремиться после перестрелки атаковать врагов в ближнем бою, рубя их мечами и палашами (рис. 2). «А врукопашную рубятся, очертя голову, мечами», — говорили о гуннах современники{34}. Видимо, так же яростно атаковали противников и древние тюрки. Оказавшись во вражеском окружении, они могли рассчитывать только на себя. Их верховный сюзерен, жужаньский каган, был далеко, никакой реальной помощи он не мог, да и не хотел оказывать, требуя только ежегодной дани железными изделиями и оружием.

Правители из рода Ашина смогли покорить кочевые племена благодаря своему превосходному клинковому оружию и защитным доспехам, но не только. Создав собственную базу железоделательного и оружейного производства на богатом рудными залежами Алтае, тюрки могли использовать изделия своего ремесла не только для выплаты дани жужаням, но и для обмена с соседними вассальными племенами. На усиление позиций рода Ашина могла повлиять и благоприятная внешняя обстановка. Жужани были втянуты в постоянные военные конфликты с империей Вэй. Объединения племен Саяно-Алтая возглавляли вассалы жужаней. У «пятисот семейств» Ашина было время окрепнуть, собраться с силами, увлечь подчинившиеся им кочевые племена Алтая перспективами внешних войн и походов за военной добычей.

Важную роль в военном усилении древних тюрок сыграло их положение «плавильщиков» и поставщиков дани железными изделиями для жужаней. Развитая ремесленная база железоделательного и оружейного производства — основа для создания боеспособной армии. Она тем более была важна для изготовления оружия ближнего боя и панцирных доспехов, для производства которых необходимо большое количество высококачественного металла — железа и стали. Так было не только во времена переселения тюрок на Алтай. Переселив пятьсот семейств Ашина на южные склоны Алтайских гор и поручив им производить железное оружие для своих войск, жужаньский каган Чилянь-хан Уди создал им тем самым благоприятную возможность для того, чтобы оправиться от перенесенных за прошедшие годы поражений и гонений, набраться сил, вооружиться и подчинить своей власти все соседние племена.