Водяные колеса у Ломоносова обслуживали не только пильные рамы, станки и машины фабрики, но и жернова «для молотья хлеба, на котором содержат фабричных людей».

Усть-Рудицкая фабрика была любимым детищем Ломоносова до самого конца его жизни. О создании ее он писал И. И. Шувалову:

«Тем кончаются все мои великие химические труды, в которых я три года упражнялся и которые бесплатно потерять мне будет несносное мучение».

Вообще для осуществления своих химических, оптических и метеорологических опытов и наблюдений Ломоносову приходилось изобретать, конструировать и проектировать множество самых разнообразных приборов и механизмов. Ломоносову, например, принадлежит честь постройки первого геликоптера. Об этой машине в протоколе конференции Академии наук от 1 июля 1754 года сообщается так:

Михаил Васильевич Ломоносов

(1711–1765).

«Советник Ломоносов показал машину, названную им аэродромической, которая должна употребляться для того, чтобы с помощью крыльев, движимых горизонтально в различных направлениях, силой пружины, которой обычно снабжаются часы, нажимать воздух, от чего машина будет подниматься в верхние слои атмосферы с той целью, чтобы можно было обследовать условия верхнего воздуха посредством метеорологических машин, присоединенных к этой аэродромической машине. Машина подвешивалась на шнуре, протянутом по двум блокам, и удерживалась в равновесии грузиками, подвешенными с противоположного конца. Как только пружина заводилась, машина поднималась на высоту и потому обещала достижение желаемого действия. Но это действие, по суждению изобретателя, еще более увеличится, если будет увеличена сила пружины и если увеличить расстояние между той и другой парой крыльев, а коробка, в которой заложена пружина, будет сделана для уменьшения веса из дерева. Об этом изобретатель обещал позаботиться».

Другие занятия и дела помешали великому инженеру, жившему в Ломоносове — химике, физике и поете, привести «к желанному концу» его аэродромическую машину; ранняя смерть помешала ему довести до конца многие другие его предприятия.

Но и то, что было сделано Ломоносовым для инженерного дела и инженерной науки в России, позволяет нам причислить великого ученого к блестящей плеяде русских инженеров XVIII века.

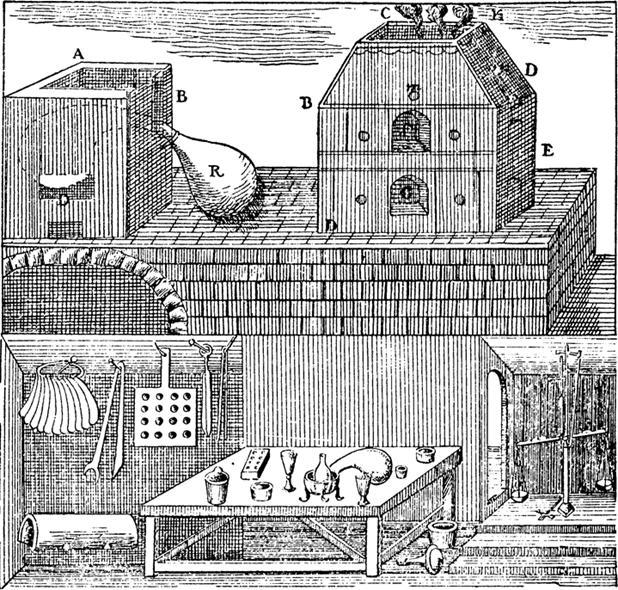

Пробирная печь и лаборатория при плавильных печах. Из сочинения М. В. Ломоносова «Первые основания металлургии», 1763 год.

«Читающего теперь книги, рассуждения и записные тетради Ломоносова, — говорил академик С. И. Вавилов, — на каждом шагу останавливает своеобразие, остроумие и бесконечно разнообразное содержание мыслей первого русского ученого. Но сам Ломоносов мало заботился о распространении своей науки. Результаты его научной деятельности остались почти неизвестными на Западе, а на родине в свое время он, к несчастью, был еще почти одиноким, не было конгениальных учеников и преемников — их вообще было еще очень мало. Русские современники могли полностью оценить Ломоносова как поэта, создателя языка, историка, творца мозаичных картин, но его наука оставалась непонятной. Ломоносова ученого-естественника вполне понимали только такие люди, как Леонард Эйлер, называющий его „гениальным человеком, который своими познаниями делает честь настолько же Академии, как и всей науке“. К несчастью, на родине физико-химическое наследие Ломоносова было погребено в нечитавшихся книгах, в ненапечатанных рукописях, в оставленных и разобранных лабораториях».

2. Инженерные решения

Если понятием розмысла в древней Руси характеризуется отношение к руководителям инженерных предприятий, то для феодально-помещичьей России с ее крепостническим хозяйством характерно представление о целом ряде выдающихся русских деятелей науки и техники как о «самоучках» и о природном русском ясном и смелом уме как о «русской смекалке».

Первоначально эти слова, может быть, и не имели того снисходительного, полупрезрительного оттенка, с каким его стали употреблять русские либералы и писатели из дворян, но что именно такой оттенок эти слова получили в дореволюционной русской литературе и разговорной речи, в этом нет никакого сомнения.

Так, например, известный русский критик В. В. Стасов писал об одном из русских архитекторов:

«Он не только не был великим художником, но он не был никаким художником, он был только дилетант-самоучка, которого несчастные, неуклюжие потуги не имеют ровно никакого художественного значения и свидетельствуют только о полном его ничтожестве»[7].

Из этих слов виднейшего искусствоведа восьмидесятых годов прошлого века можно понять, что слово «самоучка» имело к этому времени вполне определившийся презрительный и даже иногда бранный характер.

Пусть не с бранным, но все же с весьма снисходительным прозвищем «самоучка» вошло в историю русского инженерного искусства немало национальных его представителей — от Ползунова, Черепановых и Кулибина до Циолковского.

От имени Циолковского эпитет «самоучка» навсегда отнят телеграммой И. В. Сталина, в которой Циолковский достойно поименован «знаменитым деятелем науки». Но в истории нашего инженерного дела прозвищем «самоучка» до недавнего времени было наделено, в силу теперь уже просто позорного для историков техники недоразумения, большинство талантливейших и образованнейших техников, изобретателей и инженеров XVIII века.

Почему никто никогда не писал, что, обладая гениальной смекалкой, Фарадей нашел способ превращать магнетизм в электричество, а Уатт со свойственной ему сметкой решил поставить отдельный конденсатор к машине Ньюкомена?

Совершенно очевидно, что под «сметкой» и «смекалкой» понимается какая-то низшая степень ума, какой-то низший уровень творчества.

Несомненно, что с давних пор под самоучкой разумеется не столько человек, сам себя обучивший, сколько человек, в своем деле неполноценный, нуждающийся в снисхождении, «любитель-дилетант», для оценки которого неприменимы обычные масштабы. Что дело обстоит именно так, видно уже по приведенной характеристике, сделанной В. В. Стасовым: он называет самоучкой А. Л. Витберга — архитектора, прошедшего не только низшую, но и высшую школу в классах Петербургской академии художеств.

Да, Иван Петрович Кулибин, сын нижегородского мещанина, не учился ни в какой школе, Иван Иванович Ползунов, солдатский сын, обучался в начальной «словесной» школе, а затем и в «арифметической», где ученики проходили и геометрию, и тригонометрию, и логарифмические вычисления, и черчение. Специальных школ с более широкой программой в те времена не было и в Англии, шедшей в эпоху промышленной революции во главе технического прогресса. Во всяком случае биографии прославленного Джемса Уатта, Джорджа Стефенсона или Михаила Фарадея похожи на биографии Кулибина, Черепановых и Ползунова. Фарадей был подмастерьем у переплетчика; и Уатт, не окончивший даже начальной школы, учился мастерству в Лондонской мастерской механических инструментов. Фарадей состоял в совершенно таких же отношениях с Королевским обществом в Лондоне, а Уатт — с Глазговским университетом, в каких находился Иван Петрович Кулибин с Петербургской академией наук.

Почему же никто никогда ни в России, ни в Англии, ни еще где-нибудь в мире не называл Фарадея или Уатта самоучками, хотя все знают, что и Фарадей и Уатт не проходили, подобно Кулибину и Черепановым, никаких школьных курсов?

Нуждаются ли, однако, наши инженеры прошлых веков, прозванные «самоучками», в снисхождении?

В 1772 году Лондонское королевское общество объявило международный конкурс на постройку лучшей модели такого моста, «который бы состоял из одной дуги или свода без свай и утвержден бы был концами своими только на берегах реки». Обращаясь к международному коллективу мостостроителей, англичане, очевидно, считали предлагаемую задачу технически весьма трудной, и это было действительно так. Хотя одноарочные мосты существовали в то время, самый большой из них — через Рейн у Шиффгаузена — имел отверстие, или пролет, в 60 метров; англичане же собирались перекинуть мост через Темзу, где одноарочный мост должен был бы иметь в четыре-пять раз большее отверстие.