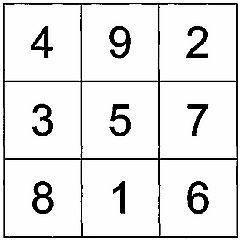

Илл.11. Квадрат лошу

Идея оказалась очень продуктивной, она и легла в основу имперских амбиций всего традиционного мировоззрения. Прежде всего, она помещала Китай на центральное место в мистической схеме мироустроения, делая его восприемником благодатной силы Неба и ее ретранслятором на все соседние области. Китай становится не столько страной-гегемоном, сколько государством-матерью, питающим все остальные земли и народы.

Каждая из девяти областей включает девять малых областей, представляя собой упорядоченное и устойчивое членение мира. Ведомые идеей окультуривающего воздействия, китайцы рассчитали даже точные параметры своего «культурного пространства». Так, в трактате «Люйши чуньцю» («Весны и осени господина Люй [Бувэя]») III в. до н. э. говорится, что все девять областей занимают пространство в 28 тыс. ли (ок. 14 тыс. км) с запада на восток и 26 тыс. ли (ок. 13 тыс. км) с севера на юг, представляя, таким образом, не их и одну в виде девятиглавого дракона. По легенде, именно он, странствуя по девяти областям страны, составил их карту (заметим, что в древности карты Спили не рисованые, а описательные).

Речь шла, естественно, не о реальной земной географии. Китаец жил в пространстве сакрального, которое как бы распространялось с Небес на землю, вся вселенная строилась как девятеричное подобие самой себя на микроуровне. «Люйши чуньцю» описывает эту схему повторения девяти областей следующим образом: «На небе существует девять полей, на земле — девять областей, в стране есть девять гор, средь гор есть девять проходов, а в море — девять островов»23. Все оказывалось увязанным в единую систему взаимоподобного, и земное уже ничем не отличалось от небесного.

Или. 12. Одни из тройных ворот комплекса алтаря Неба в Пекине. По центральной дорожке обычно передвигался сам правитель. В его отсутствие ворота всегда были закрыты, представляя ширму от духов.

Обычные люди использовали боковые ворота

Девятеричная схема представляла, по сути, способ проекции Небес на землю, и этот принцип соблюдался в архитектуре многих городов или домов богатых чиновников, в том числе и Пекина.

Пекин, в частности, сооружен именно по такой схеме: в самом центре располагается дворец, а улицами под прямым углом остальная часть города разделена на восемь частей, то есть в результате получается девять магических квадратов.

Не столько квадраты, сколько прямоугольники. Сам же Китай — Срединное государство (Чжунго) — представляет собой квадрат со сторонами по 3 тыс. ли (1500 км).21

Разумеется, составители трактата вполне осознавали, что Китай все же не являет собой равносторонний квадрат, но речь шла не о реальном пространстве государства, а о священных границах китайской культуры.

На западе девять областей достигали гор Куньлунь и Памира (по-китайски хребта Цунлинь), которые сегодня располагаются в западной части Синь-цзяна. Интересные подробности об этом рассказывает трактат «Канон гор и морей» («Шаньхай цзин»), часть которого была составлена в эпоху Борющихся царств (V–IV вв. до н. э.), а часть пришла из каких-то значительно более ранних легенд и преданий. По описаниям «Шаньхай цзина», этот регион находится между некими «Черными водами» (предположительно, Сырдарья) и «Красными водами» (предположительно, река Яркант, или Амударья), что протекают у подножий Куньлуня. Сама же местность, считающаяся священной, окружена «глубокими долинами и сияющими вершинами»22.

Девятеричность также соотносилась и с подвигами древних героев. Так, правитель Юй, который сумел победить потоп, обуздал девять рек, соединив

Глава 2. У истоков древней магии

Откуда пошла китайская цивилизация? Что послужило ее истоком? Чем объяснить поразительный взлет древней мистической и духовной культуры Китая? Почему эта цивилизация вот уже несколько тысяч лет сохраняется почти в неизменном виде на подмостках истории? Вопросы эти далеко не праздные, а ответы на них — отнюдь не очевидные. До сих пор активно обсуждается версия, что Китай обладает некой «заимствованной цивилизацией»: китайцы пришли уже на какую-то готовую культуру, представленную, возможно, «американоидами», которые позже, после военных столкновений с хуася (будущими китайцами), откочевали на американский континент. Хуася обладали значительно более низким уровнем культурного и цивилизационного развития, поэтому воспринимали достижения будущих американоидов как мистические знания, поскольку не понимали их, хотя и активно пользовались. Не соотносятся ли многие китайские предания о сражениях с некими мудрыми народами именно с теми, далекими предками, которых частично сами китайцы выбили, а потом поклонялись им как предкам, которые принесли им культуру?

В общем, эта одна версия, одна из многих, хотя, пожалуй, наиболее интересная и многое объясняющая, относится к тем теориям, которые старались обнаружить истоки китайской цивилизации за пределами самого Китая или, по крайней мере, китайского народа.

Может быть этот исток лежит в Египте? Например, еще в первой четверти XX в. единой колыбелью всех культур считали район Египта и Средиземноморья, откуда и началась «миграция цивилизации», вектор которой пролегал к югу от Каспийского моря через Центральную Азию и упирался в Китай, непосредственно в провинции Хэнань и Шэньси1. По этой теории получалось, что, несмотря на локальное своеобразие, все основные компоненты китайской цивилизации — материальная культура, письменность, градостроительство и архитектура, расписная керамика, технологии обработки камней, а возможно, и бронзы — были заимствованы либо из древнего Египта и Месопотамии, либо из доантичной Греции. В качестве доказательства этого тезиса исследователи обращали внимание на поразительное сходство форм глиняных и керамических изделий, на геометрические росписи и анималистические изображения на сосудах.

Впрочем, взгляды группы Эллиота-Смита, активно отстаивавшей эту версию, в известной мере повторяли значительно более ранние, хотя и несколько умозрительные построения, относящиеся к середине XVIII в. и связанные со спорами об истоках китайской цивилизации. Следует заметить, что к тому времени еще не были обнаружены ключевые археологические находки, коренным образом изменившие наши представления об истоках культуры Восточной Азии. Многие артефакты, которые были извлечены из земли китайскими учеными, либо были не известны западной науке, либо описывались столь «ненаучным» по европейским меркам способом, что в расчет не принимались. В связи с этим в западной науке возобладала теория «заимствования культуры», или цивилизационной миграции: вся китайская цивилизация являет собой результат заимствования основных форм материальной и духовной культуры из других, более развитых в ту эпоху районов земного шара, например из Египта или Месопотамии.

Китайской традиции упорно отказывали в праве на самостоятельность. Ее истоки искали в Египте, шумеро-аккадской культуре, видели прямые заимствования из античной и доантичной Греции, проводили прямые параллели с крито-микенскими находками. Даже сегодня можно встретить предположения, что культура китайских магов пошла из Персии. Своеобразие китайской культуры не замечалось, очарование цивилизациями древнего Египта и Месопотамии, в которых видели исток западной культуры вообще, было столь сильно, что для Китая просто не оставалось места в заранее сложившийся схеме мироустройства.

В XVII–XVIII вв. для западных схоластов и ученых именно египетская культура представлялась наиболее древней, от нее тянулись нити практически ко всем другим мировым цивилизациям даже тогда, когда такие связи были далеко не очевидны. И именно Египет в представлениях европейских ученых стал своеобразной страной-донором для китайской культуры. Вероятно, одним из первых сформулировал эту мысль немецкий иезуитский миссионер Атанасиус Кирхер (1602–1680) в своем труде «Oedipus Egyptiacus» («Египетский Эдип»), вышедшем в Риме в 1654 г., а затем развил ее в одном из первых обширных трудов по истории китайской культуры «Иллюстрированное собрание священных и мирских китайских памятников» («China Monumentis qua Sacris qua Profanis Illustrata»), появившемся в Амстердаме в 1667 г. По мнению Кирхера, которое было поддержано десятками ученых-богословов, цивилизация в долине Хуанхэ стала результатом культурной и, возможно, демографической миграции из долины Нила.