Вернулся в землянку, когда все уже спали. Один старшина Лапшов мужественно бодрствовал у коптилки — чертил и разрисовывал кроки бивака и боевой площадки. Одновременно он читал оставленную мною книгу.

— Спать, товарищ Дубравин?

— Спать, товарищ Лапшов.

— Я еще с часок посижу.

«Грачи прилетели»

В этот день все люди полка вышли на биваки. Оружием были кирки, ломы и лопаты; «противником» — зимние оковы блокады: грязный ноздреватый снег и залежавшийся лед, туго спрессованный и прослоенный копотью. Был полковой субботник по очистке площадок — коллективная атака на старуху-блокаду, как сказал накануне вечером Дмитрий Иванович Коршунов. С утра блестело солнце, звенела капель на припеках, день был улыбчивый, небо прозрачное, и мы вовсе не замечали восковой худобы наших вытянутых лиц, не хотели думать, что зимнее изнурение все еще продолжается. Какое, к господу, изнурение, если так ласково пригревает спину; не интенданты, так солнышко отпустит недостающие калории, и теперь уж, можно говорить, мы выжили, и не только выжили — организованно идем в наступление. Берегись, зима! С нами март, с нами весна, с нами оранжевое солнце!

— Что ж, земляки, начнем! — тоном колхозного бригадира предложил Захаршин и с силой опустил тупоносый лом на плотное ледяное поле.

Лед треснул. Захаршин сбросил рукавицы, поплевал на шершавые ладони и снова поднял и с громким выдохом «кхе!» вогнал конец лома в ледяную глыбу. Демидов лопатой поддел кусок льда, с восхищением крикнул Захаршину:

— Силушка! Враз трудодень отвалил. Как не позавидовать!

— Меньше завидуй! — огрызнулся Захаршин. Обернувшись к солдатам, наблюдавшим за его ударами, он повелительно сказал: — Ну, ломай, говорю. Кроши ее, нечистую!

Началось дружное разноголосое трудовое состязание. Глухо долбили заматеревшую твердь толстые увесистые ломы, лязгали, врубаясь в плотно утоптанный снег, остророгие кирки, звонко скребли по оголенному асфальту железные лопаты, за ними, завершая согласованный цикл, сердито шуршали березовые жесткие метлы.

Я работал киркой. Мне нравился этот немудрый удобный инструмент. Ловкий удар — и в сторону летят холодные брызги; новый удар — и в крошеве льда, в острых его осколках прыгают искры горячего солнца…

Через час объявили перерыв. Захаршин развернул цветастый кисет, угостил всех «новоленинградской махоркой» — так мы назвали крупный корешковый табак, изготовленный из листьев и веток на ленинградской фабрике.

— Так вот и в добром колхозе, — со вздохом заметил Захаршин, присев на глыбу льда и посмотрев на небо.

— Что в вашем добром колхозе? — спросил его Демидов.

— Пироги пекут и бражку похмельную варят, — загадочно ответил «старик».

Демидов разочарованно усмехнулся:

— А я-то думал!..

— Больно ты речист, Демидов. Погляди-ка вон лучше в небеса.

Вслед за Демидовым все посмотрели в небо. Оно было такое же прозрачное и синее, как и утром, — немного стало выше и гуще, и по всему небосводу теперь разливалась прохладная, до слез восторгающая чистота — зимой такого не было. И мне подумалось: скучает Захаршин, гнетет и ломает его хмурая тоска — первую весну встречает не в родном колхозе…

После перерыва приехал член Военного совета армии. Вместе с ним из машины вышли полковник Тарабрин и Коршунов. Очень высокий, сухой, с белым шрамом под бровью, бригадный комиссар Подмаренников молча оглядел площадку, смерил глазами толщину наколотого льда, издали взглянул на аэростат, на лебедку, стоявшую на матах из прутьев, — потом они пошли: Лапшов повел их в баню.

Вскоре Лапшов прибежал за мной:

— Идем! Член Военного совета требует.

— Зачем?

— Ну откуда я знаю. Приказал: «Позови комсорга».

Когда я докладывал ему о своем прибытии, Подмаренников смотрел на меня приветливо, затем вежливо спросил:

— Расскажите, как вы додумались до этого? — и обвел рукой помещение «кухни».

Выслушав меня, повернулся к Коршунову.

— Дело, честно говоря, не в бане, — сказал Дмитрий Иванович. — Люди заметно посвежели.

Полковник Тарабрин добавил:

— Этот расчет был недавно слабым. От истощения ослабли.

— И аэростаты всегда наготове? — строго спросил Подмаренников.

— Полагаю, товарищ комиссар, — Тарабрин подмигнул Лапшову.

Старшина стремглав вылетел на улицу. Я хотел было ринуться вслед за ним, но в самое последнее мгновение благоразумно воздержался.

— Тревога! — кричал на пути к биваку диким голосом Лапшов.

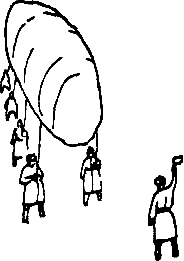

И только мы вылезли из «кухни», над площадкой уже плавал в воздухе легкий, красивый, серебристый аэростат. Сдерживаемый расчетом за стропы, он дрожал, словно живой, и слегка позванивал, а когда стропы отпустили, мягко рванулся вверх и беспрепятственно пошел в поднебесье, постепенно уменьшаясь в размерах.

— Ну, а есть ли у вас еще где-нибудь баня? — спросил Подмаренников.

Коршунов сказал:

— Сегодня открывается в расчете Баштанова, завтра — в третьем дивизионе.

— Поехали!

Меня тоже взяли с собой.

В машине член Военного совета спросил:

— Это у вас же сказки Щукаря читают солдатам?

Тарабрин и Коршунов с удивлением переглянулись, как бы выясняя, кому из них надо отвечать. Но отвечать следовало мне, потому что ни командир полка, ни комиссар об этих чтениях пока ничего не знали.

— У нас, товарищ член Военного совета. Но Щукарь солдатам не понравился. Читаем теперь «Чапаева». — Мы в самом деле в последний вечер начали повесть Фурманова.

Подмаренников улыбаясь обернулся, глянул на меня, на Коршунова и, ничего не говоря, снова удобно уселся на своем месте рядом с шофером. В конце пути он сказал:

— А я, говоря по совести, собирался вас распекать, товарищ Коршунов.

— За что, товарищ комиссар? — живо откликнулся Коршунов.

— За что — я думаю, найдется.

Приехали на точку. Разворошенный снег и серый с прожилками лед спокойно таяли под солнцем, людей на площадке не было. У входа в землянку нас встретил Баштанов. Доложил, что после субботника люди отдыхают.

— Пусть отдыхают. Покажите баню, — сухо сказал Подмаренников.

Следуя за ним, мы обогнули бивак, вышли в сквер, занесенный снегом, и в самом его углу остановились у входа в противоосколочное убежище.

Вниз спускались плотно сбитые ступеньки, у новой тесовой двери лежали недавно брошенные и еще не растоптанные фашины из ивовых прутьев; над дверью, у левого косяка, торчала еловая ветка.

Баштанов толкнул дверь, и мы очутились в тамбуре, хорошо освещенном сверху через толстое автомобильное стекло. В глаза бросилась новинка: на стене, купаясь в желтоватом свете, висела вправленная в рамку небольшая квадратная картина — потемневшая копия с известного полотна Саврасова «Грачи прилетели». Подмаренников, взглянув на картину, отошел, насколько позволяло узкое помещение, посмотрел еще. Все ждали, что он что-нибудь скажет, — он не сказал ни слова.

— А вот сама баня, — объявил Баштанов, открыв внутреннюю дверь. Пахнуло волглым теплом оттаявшей земли и свежей сыростью.

Баня представляла собой несколько расширенную, разгороженную на две части и аккуратно обшитую серыми заборными досками земляную щель. Одну часть помещения сплошь занимала большая кирпичная печь с котлом («Наша котельная», — объяснил Баштанов); во второй половине («Парная, она же прачечная») на деревянном полу с желобками для стока воды стояли вдоль стены лавка, тазы и ведра, посередине возвышалась на кирпичах чугунная буржуйка («Для подогрева воды и воздуха»); и у самой двери отгороженный угол помещения был оборудован под раздевальную («Так точно, раздевалка») — здесь были два табурета и в стенке над ними торчали два деревянных крючка. В «котельной» было полутемно, «парная» освещалась через вентиляционное окно, вставленное в потолок рядом с дымоходом.

Ни член Военного совета, ни командир полка, ни Коршунов вопросов не задавали. Баштанов объяснил, что большой и тяжелый котел невозможно было никакими силами просунуть в двери — спустили в уготовленное для него гнездо через крышу.