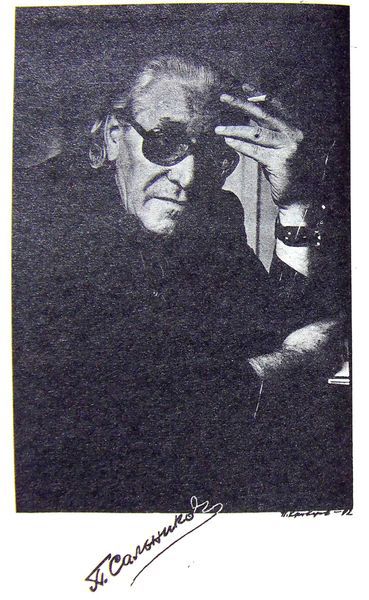

Петр Сальников

Горелый Порох

Победа…

Ты всегда печальна,

Как ни была бы светла.

Глава первая

Серая пыльная колонна тяжелым, но довольно ходким шагом двигалась обочиной большака в сторону Орла. Это были одни из последних советских пленных сорок первого. Встречь поверженным, кроша допотопный булыжный камень, перли немецкие танки, самоходки и орудийные тягачи. Вперемешку с ними, с малым интервалом ехали грузовики с боеприпасами и провиантом, автоцистерны с горючим и легковушки с начальством. По другой обочине слегка изреженной вереницей в том же направлении, как бы в обгон, мчались мотоциклисты. Пехота, и та сидела на бронетранспортерах и машинах с откинутыми брезентами. И вся эта махина, подогретая наступательной удачей и октябрьским солнцем, безудержно ломилась на север, как будто там еще теплее. Все на колесах, на гусеницах, в едином ударном скопище. Пешими были только регулировщики с краткими указателями на древках: «На Тулу!». «На Москву!»…

В кювете, в ошметьях сохлой дорожной грязи, валялся обшарпанный зеленый борт полуторки с косой надписью «Вперед, на запад!». Шагах в пятнадцати от него, закорячив обгорелые скаты, лежала покореженная машина.

Пленные, то рискованно отставая, то со страхом накатываясь друг на друга, шли кавалерийским порядком — по трое в ряду, а в узких местах и по мостам проходили попарно, а то и по одному. Конвойные не решались пускать колонну на полевую сторону придорожного кювета, где стояла в ветровых зачесах пустая некошенная рожь — верная укромка для беглецов. Туда, в ржаную сторону, как бы держа равнение, косили глазами пленные солдаты — того и гляди, они ринутся в последнее свое укрытие, рискуя сомнительной надеждой выжить. Сумасшедшие попытки отчаявшихся шмыгнуть в хлебную густель мгновенно пресекались автоматными очередями — безжалостно и хладнокровно. В такие-то моменты мерзкий страх вздымал шинельную волну, и она, прокатываясь и в голову и в хвост верстовой колонны, нагоняла ужас, предостерегала безумцев, наводила походный порядок. Пленные шли дальше. Но скоро снова сбавлялся шаг, как только брала свое усталость, и тогда конвойные, не торопя подохранных, сходились попарно и заводили разговоры. Но вот опять огневая очередь режет воздух: в конце колонны — в который уж раз — пристреливали обессиленных раненых.

— А как же с международным правом? — кутая нос в грязные бинты, прогундосил санинструктор Речкин. — Куда глядит Красный Крест? — в десятый, а может, и в сотый раз он задает этот вопрос, сам не зная кому и зачем.

— Пшел ты со своим крестом и правом! — шугнул его сержант Донцов, шедший с ним в одной тройке.

— Я — с юридического… Я — доброволец… Я — брат милосердия… — занудисто палил никчемными словами Речкин из-под бинтов, которыми он сам себе опутал голову только вчера, в последних окопах, перед тем, как поднять руки. И никто не знал: ранен он или маскируется…

«Вперед, на запад!». Дощатый борт полуторки еще маячил в глазах и мутил душу. Денис Донцов в рядах огромной колонны шагал на запад. Шагал по той кромешной дороге, по которой отступал ровно четыре месяца, трижды выходя из окружения. Его артбригада, даже при хорошей кадровой выучке рядовых и командиров, к последнему рубежу обороны пришла без пушек, без людей, без знамени. Единственно уцелевший из последнего расчета, с пустым карабином, Донцов затерялся в пехотных окопах под Ясной Поляной, у самого порога Тулы. Там наводчик Донцов перестал называться артиллеристом, а потом и солдатом вообще. Теперь он в самом презренном звании — пленный, пропавший без вести. Униженные до безвестности, предельно усталые, как бы не причастные ни к жизни, ни к смерти, люди шли по тому краю бытия, за чертой которого — бездна…

Пухлая пыль, точно вода, хлюпала под сапогами, вздымалась едкой рассыпчатой тучкой над головами солдат и покрывала их, будто смертным саваном перед казнью. Плен еще не тот свет. Но и не спасение…

Донцов проклинал ту подлую минуту, когда он поднял руки. Это случилось вчера в полдень, белым божьим днем, на глазах уцелевших окопников. Все видели, как он, отбросив пустой раздробленный карабин, словно ненужную дубину, воздел руки в гору и вышел из укрытия навстречу немецким автоматчикам. Он это сделал не первым, но и не последним. Теперь артиллерист Донцов мучительно припоминал, в какой миг спалил последний патрон и не мог дать ответ, почему не выстрелил в себя, как это полагалось по неписанному правилу советского бойца. Незначительная рана от косой пули в плечевую мышцу не дала даже большой крови и не могла оправдать той слабости, которую он допустил в самую несчастную минуту своей жизни. Ни контузии, ни завала от бомбы или утюжного пропаха танков по окопам, ни ротозейного расплоха, ни тем более смертельного страха — ничего этого не было, чтобы хоть как-то оправдать плен…

А ведь есть такая «контузия»! Только о ней не принято говорить даже самому себе. Но теперь Донцов точно знает, что есть такая…

Какую надо иметь душу, какими глазами видеть, какой обладать натурой, чтоб не век и не год назад, а всего-навсего третьеводни пройти отступной дорогой мимо родной деревни, мимо собственной избы, не оборонив и не защитив, а отдавши на поруганье кровных тебе людей — детишек, жену, старушку мать!.. В десятке верст всего-то прошла та дорога. Донцов «мог» отступать и через свои Белыночи, мог хотя бы забежать проститься — от его батареи и даже от расчета уже ничего и никого не оставалось. Но, сробев перед совестью, и пока в руках оставался карабин, он еще отступал от той черты верст сорок, с какой-то чужой пехотой, отступал с боями до самой Ясной Поляны. Это — тоже родные места и отдавать их врагу такой же грех, как и греховно все то, что случилось со всей землей, оставленной под неметчиной…

Еще вчерашним росяным остудным утром Донцов с остатками незнакомой разбитой роты окапывался у околицы деревни с нерусским диковинным названием Грумант, что в двух-трех верстах от могилы великого Толстого. Пехотинцы, как заметил Донцов, окапывались спрохвала, с ленной усталостью, нашвырок и непрочно, будто не для себя, а для отвода глаз своего начальства. Не для обороны, а для показухи, как на опостылевших ученьях. Сам он все делал обстоятельно, как и полагалось у артиллеристов. Но вскоре и ему эта работа показалась напрасной: комроты со взводными командирами отбыли в штаб саперного батальона, который, по словам связного, находился с главными силами обороны на самой усадьбе Ясная Поляна. По странности дела, командиры долго задерживались, и солдаты решили, что тут, на месте их расположения, боя не должно быть. Побросав лопаты, принялись за курево, за сухари — у кого что было. Так вышло, что вот уже третий день Донцов жил тем, кто чего даст. Свой вещмешок брошен там, где осталась пушка, убитые товарищи его расчета. Карабин, саперная лопата да полупустая баклажка — это все, чем он теперь обладал. Побросав недорытые ячейки и траншею, солдаты сходились кучками и, привально развалясь на жухлой траве, справляли свою нехитрую трапезу и вели невеселые разговоры. Донцов, оставшись в одиночестве в отрытом в полный профиль капонирчике, напился воды и стал моститься подремать. Из разговоров пехотинцев он понял, что они ждут подвоза жратвы и боеприпасов. И не первый день солдаты ждут и клянут на чем свет стоит «тыловых крыс» и начальство. Донцов давно свыкся с такими нехватками на всем пути отступления и потому относился к этому с обреченным терпением.