17 февраля 1609 года Сумбулов, Гагарин и Грязной, составив заговор, потребовали от бояр, чтобы они низложили царя, а когда те, выжидая, что будет дальше, разошлись по домам, бунтовщики грубо и насильственно вывели патриарха Гермогена из Успенского собора на Лобное место и стали кричать, что Шуйский незаконно избран одной Москвой и притом своими потаковниками. Патриарх сказал, что до сего времени ни Тверь, ни Псков, ни Новгород, ни другие города Москве не указывали, а им всем Москва указывала, и, напомнив им о присяге на верность царю, удалился с Красной площади в Кремль. Заговорщики бросились за ним. Народ не удерживал их, но и не помогал им. Василий Иванович на этот раз показал себя и твердым, и мужественным, хотя и не схватил бунтовщиков. Он спросил их, зачем они, клятвопреступники, дерзко врываются во дворец? Если они хотят убить его, то он не боится смерти; но низложить его без больших бояр не могут. Заговорщики оторопели и убежали в Тушино.

Второй заговор был составлен Крюком-Колычевым, замыслившим убить Шуйского на Вербное воскресенье. Но заговор был открыт, его глава был казнен, а сообщники поплатились заточением. Началось волнение в народе от страшной дороговизны хлеба, происшедшей от того, что тушинцы, осадив Коломну, приостановили подвоз хлеба в Москву. Цена на него поднялась до 7 рублей за четверть. Но, по просьбе царя, келарь Троицкого монастыря Авраамий Палицын пустил в продажу монастырский хлеб по 2 рубля за четверть.

Скоро, однако, сквозь тучи смуты проглянуло было на Шуйского солнце: его молодой племянник, доблестный князь Михаил Васильевич Шуйский, собрал ополчение северо-восточных городов, получил от шведов вспомогательный отряд под начальством Делагарди и, двинувшись к Москве, разбил по дороге поляков и подходил к первопрестольной столице, когда Лисовский и Сапега уже сняли осаду Троицкой лавры, а самозванец бежал из Тушинского лагеря в Калугу, и самое это гнездо распалось. Король польский Сигизмунд III, подступив к Смоленску, потребовал к себе из Тушина поляков. Лжедимитрий, оскорбляемый своими приверженцами, не чувствовал себя в безопасности без поляков в Тушине и бежал, а его стан сам собой распался.

Народные надежды в это время покоились на Михаиле Скопине, в котором все хотели видеть наследника несчастливого и бездетного его дяди. Народ приписывал ему освобождение Троицкой лавры и распадение Тушинского лагеря. Прокопий Ляпунов на возвратном пути Скопина через своих посланных предложил ему престол, но тот с благородным гневом разорвал присланную ему грамоту.

Однако, среди общего расположения народа, царственного юношу стерегли в Москве зависть и ненависть. Брат Василия Димитрий Шуйский, питавший надежду после его смерти наследовать престол, не мог не видеть в Скопине-Шуйском помеху своим планам.

12 марта князь Михаил Васильевич торжественно, вместе с Делагарди, вступил в Москву. Народ тысячными толпами вышел встретить молодого героя, в коем видели все спасителя государства. У ворот «Скородома» по приказанию царя Василия князю Скопину была поднесена хлеб-соль. Народные толпы на пути его в Кремль земно кланялись ему и со слезами благодарили его за освобождение от врагов. Зная о затаенной вражде к князю Михаилу, Делагарди торопил его идти на поляков под Смоленск, и тот стал готовиться к походу. Но смерть неожиданно прервала жизнь народного любимца. 23 апреля, на крестинном пиру у князя Воротынского, хлынула у него кровь носом, и через две недели он умер. Народ с ужасом встретил эту весть и заговорил, что он отравлен. Пошли толки, что жена Димитрия Шуйского, дочь Малюты-Скуратова, поднесла ему яд в чаше с вином. Народ внес это в свою песню. Вот что князь Михаил говорит в ней «своей матушке» «о стопе зелья лютого».

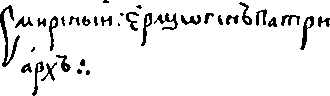

Об этом тяжком для народа времени псковский летописец говорит, что в Архангельском соборе слышны были шум, гласы и плач, предвещавшие разорение царства Московского. Князь Скопин-Шуйский был, — при общем плаче, подобном тому, который был по царе Феодоре Иоанновиче, — погребен в царской усыпальнице. Воспроизводим выше его иконописный портрет, стоявший в Архангельском соборе над гробом царственного юноши.

Со смертью его порвалась последняя народная связь с несчастным Василием Ивановичем; нужен был только повод, чтобы совершилось его падение, и он не замедлил. Бездарный, но честолюбивый Димитрий Шуйский, почти с пятидесятитысячным войском, был разбит паном Жолкевским под Клушиным: чаша несчастий полуцаря переполнилась. Захар Ляпунов поднял против Шуйского толпы народа, пошел во дворец и стал требовать от Василия, чтобы он отрекся от престола. Тот схватил нож и замахнулся им на Ляпунова, который хотел ответить тем же; но товарищи увели его из дворца. Они пошли на Лобное место, куда двинулись народные массы и приехал патриарх Гермоген. Толпы не умещались на Красной площади, и Ляпунов с Салтыковым и Хомутовым закричали народу, чтобы все шли к Серпуховским воротам, где больше места. Здесь решились просить Шуйского сойти с престола, так как и род его несчастен, и из-за него понапрасну льется кровь. Патриарх Гермоген противился этому, но совета святейшего на этот раз не послушали и послали в Кремль свояка Васильева, князя Воротынского, сказать обо всем Шуйскому. Тот, не видя нигде опоры, согласился и переехал с женою в свой боярский дом на Арбат. Чтобы сделать невозможным для него возврат на царство, Ляпунов с князьями Засекиным, Волконским и Тюфякиным потребовал, чтобы Шуйский постригся. Когда он не захотел сделать это, его насильно свезли в Чудов монастырь и там постригли в иноки. С падением этого государя, хотя он был только полуцарем, стало Москве еще смутнее, и наступал последний, самый тяжкий акт смуты — междуцарствие.

Василий Иванович не мог оставить по себе много памятников в Москве. Впрочем, при нем переведен был с иностранного устав ратных дел, сделанный Михаилом Юрьевым, построен был новый дом для типографии на Никольской улице, и в год низложения (1610), близ Патриарших прудов, на Козьем болоте, была выстроена церковь священномученика Ермолая, по преданию построенная патриархом Гермогеном, носившим в миру имя Ермолая.

Роковое, по всей видимости, безысходное время наступает для Москвы и всей России в 1610 году, когда пал Василий Шуйский. Безгосударье было неизмеримо тяжелее правления полуцаря, теперь развенчанного и постриженного в иноки. При нем все же был, хотя и в колеблющемся престоле, государственный центр, все же еще горел, хотя и мерцая, огонь народного единения.

Передача регентства боярской думе, впредь до избрания царя, была скачком в неизвестность. Ежели было немыслимо, чтобы бояре решились на Руси ввести управление при помощи народного вече, или даже воскресить удельную систему, с ее небольшими княжествами и князьями, то все же пред расшатанными смутой Москвой и Россией зияли две пропасти: или разбойническое владычество сидевшего в Калуге самозванца с его приспешниками, или польское владычество, надвигавшееся на Москву с войском пана Жолкевского, дошедшего уже до Можайска.

То и другое грозило конечным разрушением всего того, над чем более семи веков работал народ и для чего особенно потрудилась Москва.

Семибоярщина правительствующей думы, дабы предотвратить обращение России в провинцию Речи Посполитой, придумала избрать в цари польского королевича Владислава. Восстал против этого доблестный патриарх Гермоген, требовавший, чтобы царь был избран из русских бояр, причем указывал на юного Михаила Феодоровича Романова и на князя Василия Голицына, как на достойных занять престол. Но его успокоили тем, что избираемый инородец примет православную веру и ограничит власть свою в том отношении, что не приведет на Москву поляков и не будет ничего решать без согласия земского собора и боярской думы. Патриарх же настоял, чтобы Владислав отрекся от католичества и принял православие. Не мог быть по душе русским людям новый полуцарь, да притом польской крови. Но страх пред тушинским вором и обращением Руси в польскую провинцию заставил умолкнуть недовольство. Жолкевский стоял уже на Поклонной горе за Дорогомиловом…