— Я видел… Твой отец…

Но мне не дали досказать.

— Идите сюда! Сюда! — раздался голос Диникиса, и я, на секунду забыв о Берке с его тревогой и надеждой, рванулся вперед.

— Жив отец, жив!

— Жив… — с облегчением вздохнул Берке.

— Не твой, нет… — спохватился я. — Это я о Диникисе… о своем отце, — и опустил глаза, будто чувствуя себя виноватым перед ним.

Голова Берке поникла, а руки так и впились в автомат, — казалось, вот-вот раздавят железо.

— Сюда! Сюда! — звал Диникис. — Тут хозяева имения, барон и обер. Из дровяного сарая вытащили голубчиков. Схоронились, драпануть не успели, батраки машины им малость попортили.

Народ обступил их со всех сторон. И я впервые увидел не широкие, нависающие над клетчатыми чулками штанины, а особу самого барона. Меня словно приподняли высоко над землей, и я разглядел его жидкие рыжеватые волосы с пробором посередине, злые, вылупленные, как у жабы, глазки на одутловатом, в складках лице. И мне стало очень обидно, что это старое, сморщенное чучело так долго над нами властвовало.

Рядом стоял еще один немец. Обер. Без мундира, в грязном исподнем белье, обтягивавшем сутулую спину.

Вот наконец я увидел и того, кого видел раньше только издали, — не человека, а черный мундир, на рукаве которого мысленно представлял белый череп со страшным оскалом челюстей.

— Бейте их! Убейте их! — рвался вперед, задыхаясь, Кветкус, отец Верике. — Бейте гадов!

Схватив лопату, он саданул барона по спине. А обер, трясясь как в лихорадке, упал на колени и, подняв руки, вякал, молил о пощаде. И такой он был гадкий, этот полуголый фриц с длинным острым носом! Ну точь-в-точь издыхающая ворона.

— В одних портах, подлец! Сбросил свою черную амуницию, чтоб не узнали! — кричал Бернотас.

Я на секунду представил себе обера в черном мундире с черепом на рукаве и ахнул — перед глазами встал двор мажунайского хутора, яма и в ней реб Мойше. А на краю ямы гитлеровец в черном мундире, с таким же крючковатым, словно вороньим, носом, стоит и нажимает на курок револьвера…

— Он! Он убил твоего отца! — крикнул я Берке. — Это он, я помню!

Берке поднял автомат. Народ расступился, давая ему пройти и освобождая место позади бывших хозяев имения… А бывшие господа теперь, стоя на коленях, протягивали руки, готовы были пресмыкаться, лишь бы им сохранили жизнь. Жизнь!.. А они пощадили кого-нибудь? Нет, не пощадили никого. Они мучили, расстреливали других. И я нисколечко не жалел их. Дали бы мне оружие в руки, я бы с ними разом расправился.

Сын реб Мойше заскрежетал зубами и навел автомат… Но выстрела не последовало. Что это? Неужели он курок забыл нажать?

— Стреляй!

— Неужели жаль этих негодяев?

— Убей бешеных собак!

— Отца своего забыл, что ли? — послышалось вокруг.

Берке опять навел автомат… И снова не выстрелил!

Батраки смотрели и дивились, а он опустил автомат и сказал глухим, словно из-под земли идущим голосом:

— Не могу… так вот… не могу… Пускай суд их судит.

Люди подняли обера, барона и погнали их. Судить.

ДУБ И ДУБОК

Мимо проходили танки, автомашины, а на них какие-то странные железные рамы. Может, это и есть «катюши»?

Катюша…

Нет, туманов не было. Правда, еще носился в воздухе едкий дымок с запахом пороха… И хотя стояла ясная золотая осень, но, казалось, я чувствовал тонкий запах бело-розовых цветов яблонь и груш.

Истомленные жаждой бойцы без конца опускали и поднимали скрипучий колодезный журавль, пригибались к полному ведру на срубе и, обливаясь, жадно пили прохладную воду. Прозрачные струйки стекали с ведра, но их быстро впитывал песок, толстый слой которого плотно устилал подступы к колодцу.

Жалобно мяукая, пробежал чем-то напуганный котенок. Хоть бежал он быстро, но все же успел оставить следы на влажном песке.

Следы! Я тоже подошел к колодцу, ступая босыми ногами по влажному песку, стараясь глубже и отчетливей впечатать свой след — от пятки до пальцев.

Я, Бенюкас, оставил свой след! Но теперь-то мне никто не страшен. Кто станет преследовать? Немцы не погонятся за мной. Белоповязочники уже не будут разыскивать. Ведь наша армия здесь! Красноармейцы вернулись!

Теперь я почувствовал, что свободен.

Свобода! Можно ли объяснить, что это такое? Я уже не еврей, я опять человек. Меня никто не расстреляет, не зароет, как щенка, в песчаной яме или придорожной канаве. Никто не нацепит мне на грудь желтого лоскута. Я свободен! Как хорошо, что не узнали, кто я, и я остался жив!

— Дядя! Дядя! — подбежал я к проходившему Кветкусу. — Ты знаешь, кто я? Знаешь? Я вовсе не сын Диникисов! Нет! Я еврейский мальчик. Я еврей!

— Знаю. Ну и что? Все ведь знали, — ответил он, гладя меня по стриженой голове.

Знали?!

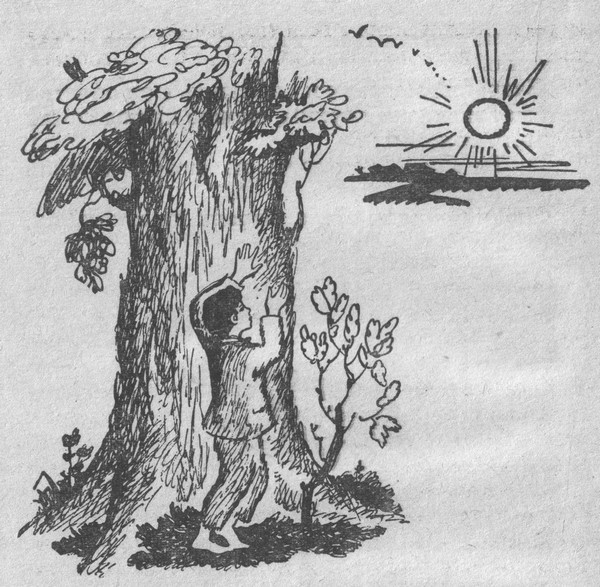

Рядом, посреди цветочной клумбы, разбитой перед усадьбой, стоял старый-престарый ветвистый дуб, а к его стволу прижимался молодой дубок. Старый охранял молодого от бурь и гроз и всяких невзгод. Я подбежал к этому дубу, обнял его толстый корявый ствол и заплакал.

Я плакал от радости. Плакал не только потому, что свободен, но и оттого, что все знали и никто не знал, что они знают.

Высоко над головой зашелестела золотистая крона. Старый дуб тряхнул ветвями, и посыпались желуди — один, другой, вот покатился и третий…

Может, это дуб плакал вместе со мной? Тоже от радости? А может быть, это слезы боли?.. Ведь мы так много потеряли.

Снова налетел сильный порыв ветра… Снова зашумела листва. Но молодой дубок, прильнувший к старому, не дрогнул.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Злые люди окружают Бенюкаса и его родителей с первых же минут гитлеровского вторжения в маленький городок Жибуряй. Многие меняются на глазах и либо трусят, отказывая в помощи гонимым, либо становятся предателями-палачами, напяливая на рукава белые повязки янычаров.

Откуда же появились эти злые духи? Кто породил гимназиста-провокатора Миколаса, подкладывающего гранату под крыльцо дома, где живут Бенюкас и его соседи, чтобы тем самым погнать на смерть переплетчика Менделя и его соплеменников? Кто сделал предателем Мотеля Рубинштейна? Кто вкладывает в руки Лукайтиса нож, которым этот пьяница хочет зарезать еврейского мальчика? Кто превратил в косвенного убийцу своей невесты Тайбеле гимназиста Юргиса Кевелу и какая сила толкает в полицию кулачку Суткене, намеревающуюся выдать на смерть батрака Бенюкаса, лишь бы не платить ему жалованья?

Ответ на все эти недоуменные вопросы может быть найден в ближайшей истории Литвы. Всего год люди ее, ставшие гражданами Советского Союза, смогли жить в полную силу, постепенно освобождаясь от нравов и законов буржуазного государства, которое угнетало бедных и обогащало стяжателей в то самое время, когда в сопредельном Советском государстве миллионы людей строили свою жизнь на абсолютно противоположных началах. Пришел фашизм с его звериной теорией превосходства немецкой расы, с его проповедями человеконенавистничества, с его законами, призывающими к уничтожению многих народов. Пришел фашизм и опять выпустил те черные силы капитализма, те остатки старого мира, которые было притаились, прижали к земле головы, когда установилась советская власть. За окровавленную еврейскую рубашку, за несколько литров шнапса литовское кулачье, националисты становятся палачами, пособниками оккупантов. Что им судьбы простого народа? Что им страдания других людей? Глаза у гитлеровцев и их холуев, выражаясь словами автора этой книги, «горят, как у котов, выслеживающих из засады воробьев». Они проливают кровь невинных во имя собственного благополучия, чтобы укрепить власть фашизма над людьми. Обреченные с желтыми лоскутами на рукавах загоняются в песчаные ямы под кинжальный огонь пулеметов.