«Благоверный Великий Князь Димитрий Иоаннович Донской изыде из града Москвы противу нечестиваго Мамая Царя Татарского, и отошед от Москвы пятьнадесять поприщ ста в шатрах на месте злачнем для преупокоения с воинством своим, и явися ему на оном месте пречуден образ Николая Чудотворца, вапою украшенный, звездами светло окружаемый и великим светом осияваемый, стоящ о себе на воздусе над древом, зовомым сосною, ту стоящею, никем же держимый, и молящуся ему Великому Князю Димитрию Иоанновичу Донскому сниде сама с высоты святая оная икона и вдадеся в честные руце его.

По возвращении же Благоверному Князю от брани с преславною победою, достиже паки оного места на нем же оный образ явлением чудесне в честные руце его вдадеся, и о дарованной ему победе, благодарив Бога и Угодника Божия Николая, моляся совер-ши молебное пение с воинством своим, и в то же время сам Благоверный Великий Князь Димитрий Иоаннович с Благоверными Князи и Боляры нарече оное место прозванием Угреша, еже зовется тем именем до сего дне; и повелел на оном месте сооружити храм во имя и в честь Святителя Угодника Христова Николая Чудотворца; и воздвигну ту обитель славну и удовольвова ю и к пропитанию всеми потребными неоскудно».

Переложение на современный русский язык таково: «Благоверный великий князь Дмитрий Иванович Донской вышел из града Москвы против нечестивого Мамая, царя татарского, и, отойдя от Москвы на пятнадцать верст с воинством своим, установил шатры на месте, поросшем густыми травами, для отдыха. И явился ему на этом месте пречудный образ Николая Чудотворца, красками разукрашенный, звездами светло окруженный и ярким светом осиянный, стоящий сам по себе в воздухе над древом, называемым сосною, здесь растущим, никем не поддерживаемый. Молящемуся ему великому князю Дмитрию Ивановичу сошла сама с высоты эта святая икона и далась в честные руки его.

По возвращении же благоверного князя с битвы с преславною победою он достиг снова того места, где образ чудесно в честные руки к нему снизошел, и о дарованной ему победе, благодарив Бога и Угодника Божия Николая, совершил молебен со своим воинством. И в то время сам благоверный великий князь Дмитрий Иванович с благоверными князьями и боярами нарек это место именем Угреша, которым оно зовется до сего дня, и повелел на этом месте соорудить храм во имя и в честь святителя угодника Христова Николая Чудотворца и воздвиг тут обитель славную и удовольствовал ее щедро всем необходимым к пропитанию».

Предание, записанное неизвестно кем и когда, издавна хранилось в обители. Оно изложено в рапорте, отправленном игуменом Варнавой4 в духовную консисторию в августе 1781 года в ответ на указ представить данные по истории монастыря. Резкое стилевое различие текста предания и остальной части рапорта говорит о том, что Варнава воспользовался более ранним источником, не дошедшим до нас. Оригиналы многих древних документов Николо – Угрешского монастыря не сохранились из – за многочисленных набегов и пожаров. Кроме того, во время эпидемии чумы в 1771 году умерли почти все угрешские монахи, а часть документации была сожжена из боязни заражения. Однако в отделе рукописных книг Российской государственной библиотеки хранится сделанный в первой трети XVII века список хронографа, датируемого 1599 годом, где изложено предание об основании Николо – Угрешского монастыря.

Явление иконы святителя Николая великому князю Дмитрию Донскому. Гравюра XIX века

К этому преданию во многих источниках добавляется радостное восклицание Дмитрия Донского при виде чудесной иконы: «Сие вся угреша сердце мое!» («Это все согрело мое сердце!»). Явление образа Николая Чудотворца накануне Куликовской битвы укрепило дух князя, придало ему уверенности в победе над Мамаем. Слово «угреша», представляющее собой форму глагола «угреть» (буквальный перевод «угрели»), отражало настроение князя в момент явления иконы, и, по преданию, он нарек место, точнее урочище, Угрешей.

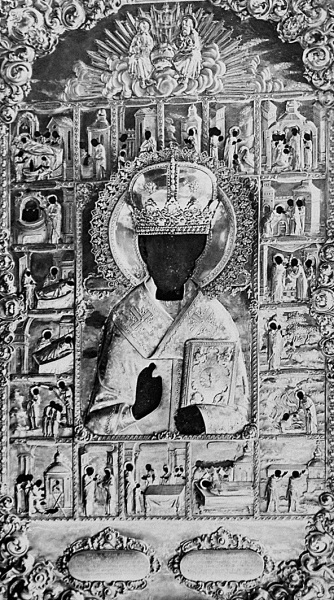

Угрешская икона свт. Николая в окладе. Фото 1894 г.

О речке Угреше в предании умалчивается. Между тем ее название очень древнее и определяет иную версию происхождения топонима Угреша. Вот что пишет известный специалист по топонимике Е.М. Поспелов: «Название урочища обычно связывают с рекой Угреша. Возможность былого существования этой речки косвенно подтверждается наличием гидронимов Угра, Угричка и Угреша в верховье бассейна Оки; Угриня в бассейне Западного Буга, Угр в бассейне Западной Двины, Ugra в Литве. Размещение этих гидронимов свидетельствует о вероятности их балтийского происхождения»5.

Речь здесь идет о финно – угорском происхождении всех названий, приведенных выше. Обширные местности Восточно – Европейской равнины с VII века до н. э. по VII н. э. были заселены финно – угорскими племенами, относящимися к дьяковской культуре, названной так по деревне Дьяково близ Коломенского, где впервые археологи раскопали древнее городище. Позже нашли подобные городища в районе Капотни и Нижних Котлов. В ходе археологических раскопок в Томилинском лесопарке, проведенных в 1950–е годы при строительстве испытательного полигона, были открыты культурные слои городища, относящиеся к IV в. до н. э. – XI в. н. э., более ранние из которых принадлежат дьяковской культуре.

В V–VI веке сюда пришли первые славяне – вятичи, от которых ныне остались селища и курганы с захоронениями. Немало курганов находилось в Орехово – Борисове и Царицыне, но самый древний был найден у села Беседы. В 1970–е годы при ведении работ на территории Николо – Угрешского монастыря под руководством архитектора О.Б. Морозова было обнаружено захоронение богатой вятичанки, относящееся ко времени основания Москвы. Великолепные ювелирные украшения были переданы в музей истории и реконструкции Москвы6.

Славяне вели оседлый образ жизни, занимались земледелием и скотоводством. Несмотря на суровость нрава, вятичи спокойно уживались с финно – угорскими племенами, мирно разделив с ними территории. Может быть, поэтому и сохранились на многие века древнейшие балтийские названия. Племена балтийского происхождения, называемые «голядь», жили в подмосковных краях вплоть до XIV века. О них напоминает название речки – Голяденка. На этой речке, ныне заключенной в трубу, стояло село Выхино, волостной центр в XIX – начале XX века. Речка имела еще несколько названий: Чурилиха, Люблинка, Пономарка.

Предположительно Угреша – это трансформировавшееся с течением времени финно – угорское выражение «унгур ша», что означает «луговая река». Великолепные заливные луга в нашей местности действительно были, что подтверждает и предание об основании Николо – Угрешского монастыря, где говорится, что стан Дмитрия Донского был на месте, поросшем густыми травами.

Аргументом в пользу финно – угорского происхождения названия Угреша является существование речки Угреша в верховьях Оки и, возможно, в Ярославской области, где до сих пор есть деревня Угреша. В этой деревне побывал осенью 2001 года глава подмосковного г. Дзержинского В.И. Доркин, но узнать происхождение названия ему тогда не удалось7. Как выяснилось из исторических и статистических изданий, в XIX – начале XX века деревня имела также название Спирово8, под которым обозначалась на картах. По данным переписи, в 1859 году в казенной деревне Спирово – Угреша в 37 верстах от г. Ярославля, близ р. Сотьма, было 13 дворов, где проживало 89 человек: 30 мужчин и 59 женщин9. Известный ярославский ученый и краевед А.А. Титов в своем исследовании по Ярославскому уезду10 писал, что в 1880–е годы деревня Спирово – Угришь, расположенная в живописной местности при прудах, входила в Шопшинскую волость, в ней было 14 дворов. Жители занимались в основном земледелием (главной культурой был овес), в зимнее время ткали холсты, валяли валенки.