«Только бы ухватиться, сделать первый шаг, дальше пойдет лучше… Шаги служителя совершенно безразличны собаке, они приобретают свойство вызвать слюну только в связи с пищей. Это связь временная, непрочная, животное будет так же реагировать, если давать ему пищу по звонку. Он знает это по себе, — последний звонок в школе всегда вызывал у него сосанье подложечкой…»

В лаборатории завелись метрономы, колокольчики, звонки, фисгармония, появились цветные лампочки. Эти изящные предметы несобачьего обихода тикали, звонили, издавали музыкальные звуки, вспыхивали бледным или ярким светом в момент, когда являлась пища. Казалось, обеденный аккомпанемент собакам глубоко безразличен, была бы пища обильна, больше мяса, меньше хлеба. Но однажды, когда метроном, фисгармония и лампочки заявили о себе, а корм при этом подан не был, в склянку обильно полилась слюна. Можно было убедиться, что изящные предметы несобачьего обихода успели сделать свое дело, образовать в мозгу собаки временную связь с пищей.

Легко представить себе зрелище: собака — в станке. Слюнная железа ее в покое. Но вот послышался стук метронома. Животное обернулось к кормушке, точно почуяло запах еды. Собака облизывается, за сорок пять секунд упало одиннадцать капель слюны. На наших глазах постороннее для еды раздражение — стук метронома — привело в действие железу. Это случилось помимо «доброй воли» животного, ибо «доброй воле» собаки не дано управлять слюнной железой.

«Барбосы», «шавки» и «лягавые» при одном зажигании лампочки или при звуках метронома виляли хвостом, облизывались, роняя слюну, словно то были не звуки и свет, а жирное мясо и ломти белого хлеба. Когда лампочку привешивали ближе к собаке, она лизала ее, ловила на лету тон фисгармонии, как бы ела его. — Этот ответ организма на воздействие извне при определенных условиях был назван условным рефлексом, в отличие от инстинктивных, врожденных реакций — безусловных.

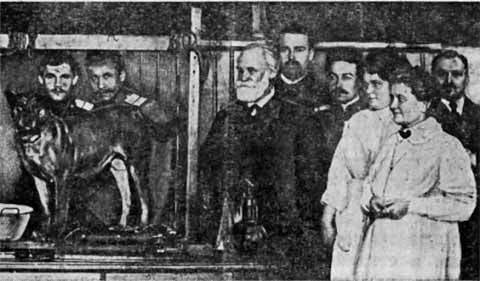

И. П. Павлов со своими сотрудниками около подопытной собаки.

Недавно еще мрачный под влиянием сомнений, Павлов улыбался счастливо и беспечно. Куда делись его колючие взоры, сердитая усмешка, грубые движения, резкая, холодная речь! С ним можно, наконец, говорить без опасения услышать ворчливый отказ.

— Вот она, правда… Психика-то оказалась ручной. Что хочешь с ней делай!..

И он смеялся от счастья, восхищенный собой и другими, всем миром, окружавшим его. В лаборатории наступили веселые дни. Павлов шутил, не находил себе места от восторга. Нет, подумайте, какая удача!.. Видел ли свет подобный успех?..

Действительно ли так важно было это открытие? Не ошибся ли ученый, переоценив свои первые шаги?

Что узнали в лаборатории Павлова?

Врожденная реакция организма — слюноотделение, столь же независимое от воли животного, как сердечное биение или деятельность кровеносных сосудов, — может вступать во временную связь с любым предметом на свете. Все, что угодно, из внешнего мира — звуки, запахи, лучи, мрак и шум — будет так же возбуждать слюнную железу, как возбуждает ее пища. Единственное условие — и звук, и запах, луч, мрак и шум должны несколько раз совпасть с моментом кормления.

Можно ли назвать это открытием? У кого из нас один вид картинки с кондитерской коробки не вызывал живого представления о сладостях? Есть ли музыка более приятная для голодного, чем стук вилок и ножей? Сколько смеха и оживления вызывают в домах отдыха звуки колокольчика, напоминающие об обеде?..

Вопрос этот задавали себе психологи и физиологи. Сомневались и сотрудники Павлова, немало горьких минут пережили они вместе с шефом. Все зависело от дальнейшего. Выйдут ли они на дорогу открытий или уткнутся в тупик?

Будущим исследователям предстоит осветить весьма трудный вопрос: каким образом страстный и стихийный Павлов — этот рыцарь фактов — при всей любви своей к ним сумел не поддаться их искушению и остаться верным собственным задачам?

История повествует, что ученый, как подобает смертному, изнемогал от всяческих искушений и спасался от них, как аскеты, епитимьей. Он налагал запреты на свои уста и желанья и на уста и желанья учеников. При изучении пищеварительной системы не допускалось заниматься вопросами работы сердца, говорить, вспоминать о прошлых экспериментах, чтобы не отвлекаться от непосредственного дела. Каждому времени свои запреты, своя епитимья. Суровая школа — не всякий схимник вынес бы ее.

— Помилуйте, — раздавались возражения, — мы упускаем важные открытия, оставляем без внимания серьезнейшие вещи.

Ученый отвечал им цитатой, в которой неизменно присутствовали скромность и благоразумие:

— Не наше дело разбрасываться, гениев среди нас нет. Все мы маленькие люди…

На пути к своей цели он умел отрешаться от всего.

— Взгляните, Иван Петрович, — сказал ему однажды один из близких помощников, — я перерезал все нервы вокруг молочной железы; как будто нет больше нервных влияний, а молоко продолжает выделяться.

— Меня это не интересует, — строго отрезал ученый, — не знаю, как вас… На вашем месте я занимался бы собственным делом.

Важное открытие о действии гормонов на молочную железу было упущено.

Затем упустили другое открытие. Увлеченный идеей о господствующем влиянии нервов на деятельность желез, ученый, невзирая на предупреждения помощников, отказался признать, за кровяным током дополнительное влияние на поджелудочную железу. Когда англичане Старлинг и Бейлис доказали, что поступающее в русло крови вещество «секретин» усиливает сокоотделение поджелудочной железы, Павлов был крайне расстроен. Он выслушал сообщение и молча ушел в кабинет.

— Не можем же мы, — сказал он потом, — считать себя единственными, открывающими новые факты.

Еще последовательней пошла работа, еще круче стали порядки, когда в лаборатории занялись условными рефлексами. Суровей сделались требования ученого к себе и помощникам. Запрещалось говорить о том, «что хочет собака», «что нравится ей» и «что огорчает».

— Опять вы заладили мне то же самое, — разносился его голос по лаборатории. — Какое мне дело до душевного состояния собаки? Вы с железой поговорите, она вам все расскажет.

Или с лукавой любезностью заметит:

— Естествознание, милостивый государь, это работа человеческого ума, обращенного к природе. Исследовать ее надо без всяких толкований и понятий из других источников, кроме самой внешней природы. Поняли?

Вопрос в первую очередь обращен был к самому себе.

Никто не знает, как трудно ему дисциплинировать свою мысль, изживать старые психологические понятия. Вчера он долго бился над смыслом некоторых явлений, и какое счастье, что никто мыслей его не подслушал. Бррр!.. Какая психологическая белиберда!

Трудно сказать, для кого — для себя или для помощников — он каждый день вводит новые запреты: такие-то факты считать неверными, такие-то опыты — несостоявшимися. Вычеркнуть их из памяти, — они ложны. Непослушные помощники караются штрафом, нелюбезными кличками. Сам он эти правила неизменно нарушает. Что поделаешь — ему трудно, растут гипотезы, планы, затеи, не всегда вытекающие из проверенных фактов. Плохо, конечно, он и сам понимает, как много от этого вреда. Мысль должна быть устремлена в одну точку: чем больше, тем вернее результат.

Напряженно и мучительно рождалась новая наука. Люди изнывали и не выдерживали. На смену им приходили другие, чтобы из гор шлака и отбросов добывать крупицу истины. Каждая закономерность бралась с боя после месяцев упорства и труда. Законы угашения временной связи, — казалось, легкая задача, — потребовали пятьдесят тысяч опытов. Механизм действия брома был изучен после десяти тысяч различных экспериментов. И все же люди не отступали, настойчиво добивались ответов у природы.

Суровая природа! Миллионы вопрошали ее, а многие ли из них получили ответ? Нужны были изумительная ловкость и изворотливость, железные мышцы и воля, чтобы подступиться к ней. У Левенгука были чудесные линзы, отточенные его мастерской рукой; у Галилея — зрительная труба; у великих физиков, химиков и мореплавателей — иные творения гениальных умов. Как выглядит рядом с этим невразумительный «инструмент» Павлова — слюнная железа собаки?.. Никогда еще в истории науки не решались вопрошать природу при помощи столь жалкого средства.