Телеусов остановил коня.

— Там! — Он указал на высокое плато в сосняке. — И пусть свершится правое дело.

Он принял Алана и потихоньку перекрестился. Он боялся за своего друга. Мог помочь. Но не предложил. Пусть сам…

Зарецкий подкинул винтовку и пошел навстречу своей судьбе. Или своей смерти?..

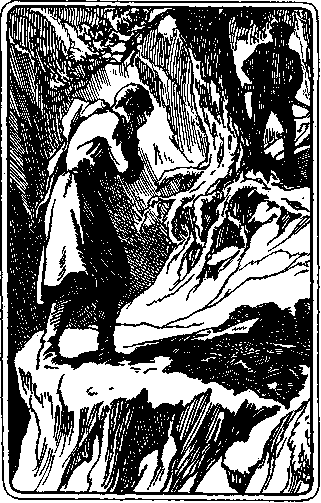

Он раздвинул сосновую поросль и увидел Улагая. Есаул стоял, освещенный красноватым солнцем, в профиль к нему, на самом краю обрыва — руки за спиной, голова откинута, простоволоса. Тишина раздражала его. Ужели не прозвучит выстрел? Винтовка лежала возле ног.

Андрей переступил влево, коснулся плечом толстого ствола сосны. Минуту глядел на врага, такого уязвимого сейчас, в сущности, беззащитного. Выстрел — и нет его. Тряхнул головой, отбрасывая дурную мысль. Уподобиться ему?..

Громко, чтобы враг не сомневался, кто рядом, сказал:

— Керим Улагай, мы здесь одни. И я готов…

Быстрым, прямо-таки кошачьим движением Улагай схватил винтовку, и не успел Зарецкий передернуть затвором, как выстрелил. Их разделяли саженей тридцать — сорок, промахнуться трудно, но и у Зарецкого инстинкт охотника сработал молниеносно. Он подался корпусом к стволу дерева, и пуля, срезав кусок древесины с корой, заодно сорвала с правого плеча его и сукно и живую кожу. Теплая кровь обрызнула щеку. «Висок!» — мелькнула страшная мысль, в глазах поплыл туман. Но все это быстро прошло. «Ранил, мерзавец!» Пьянея от крови, егерь сделал шаг вперед. Улагай, отбросив правила чести, нервно передергивал затвор, но, видно, патрон у него перекосила, он пронзительно взвизгнул, бросил винтовку и сам, как срезанный, плашмя упал на землю, впившись в нее побелевшими пальцами, зубами. Смерть. Смерть!

— Выстрел за мной, есаул, — уже спокойнее сказал Зарецкий, твердо зная, что сейчас он подымет винтовку и ненавистный ему человек обратится в ничто. — Встань и посмотри смерти в глаза. Ты заслужил ее, подлый человек. Ну! Я жду. Не будь трусом в последнюю минуту…

Улагай медленно поднялся. Белое лицо его поразило Зарецкого. Мертвец. Еще живой, но уже мертвец.

— Стреляй! Стреляй! — И вдруг обеими руками закрыл лицо. Не хватило духа. — Нет! Я не хочу!..

— Ты послал убийцу на мою тропу в Хамышках?

— Я не мог простить тебе…

— Ты сжег наш дом?

— Я не мог видеть вашего счастья…

— Чего же ты хочешь, Улагай?

— Я сам не знаю. — Он отнял руки от лица. Глаза его с ужасом смотрели на винтовку, на черную дырочку ствола. Хрипло, но уже внятно он попросил: — Оставь мне жизнь.

— И ты снова пошлешь убийцу подкарауливать меня?

— Нет. Ты даришь мне жизнь. Я дарю тебе покой и счастье.

— Мне и близким моим. Повтори, Улагай!

— Тебе и близким твоим…

— Слово?

— Честное слово офицера!

Андрей Михайлович опустил винтовку и вышел из сосняка.

— Запомни, Улагай, этот день. И уходи. Твой конь пасется рядом. Не жди своих наемников, они у нас. Я отпущу их. Но пусть и они забудут о наших лесах.

Улагай наклонил голову. Поднял винтовку. Накинул бурку. Под пристальным взглядом Зарецкого каким-то волочащимся шагом, униженный и побитый, пошел он к лошади, устало перевалился в седло и, безвольно согнувшись, скрылся на потемневшей лесной тропе.

Конь Чебурнова поплелся было за всадником, но отстал, закружился на месте и, чуя других людей, просительно заржал. Боялся одиночества и темнеющего леса.

Алексей Власович взял и эту лошадь, поднялся к Зарецкому, который так и стоял, не в силах отвести взгляда от тропы, где скрылся Улагай.

— Ты раненый! — Телеусов бросил поводья, живо открыл сумку, вытащил сверток, приказал: — Снимай куртку! Рука работает? Больно?

Он ловко и аккуратно принялся колдовать над раной. Лишь убедившись, что задета только мякоть и не опасно, успокоился. И тогда спросил:

— Значит, это он в тебя первым стрелял? Как же ты дался? А я ведь думал, что ты… Дрожал и с места сойти не мог. Все билось в голове: что будет, когда обнаружится… Значит, ты его отпустил? С миром? Ну и чудной ты! Ведь он не простит.

— Дал честное слово офицера!

— А ты поверил? Кому?!

Телеусов покрутил головой, додумывая свои мысли, потом другим, каким-то искусственным голосом докончил:

— Конечно, вам виднее, ваше благородие.

Опережая ночь, они подъехали к Кожевникову, который ладил костер и молча слушал стенания связанного Чебурнова. Егеря подняли пленников, связали одной веревкой и повели на кордон, как водили в древности своих врагов славяне. Там еще раз обыскали, отдали коней с пустыми сумами и напутствовали:

— Вон тропа, топайте по ней, и чтоб духу вашего…

— А винтовки? — спросил Чебурнов.

— У псебайского урядника будешь просить.

Три всадника и две вьючные лошади пробирались едва заметными тропами к верховьям Киши.

Шли гуськом, молча. Каждый думал про себя свою думу.

Андрей Михайлович зябко поеживался, передергивал туго забинтованным плечом, от которого шел едкий запах дегтя. Телеусов почитал особо приготовленный березовый деготь наилучшим лекарством для ран. Не раз испытано.

Он ехал вторым, ведя за собой вьючных коней. И всякий раз, заметив непроизвольное движение плеча у ведущего, участливо спрашивал:

— Все болит?

Зарецкий коротко бросал через плечо: «Пустяки!», или: «Так, немного» — и снова умолкал, вспоминая минувший драматический день.

Странно, но он все-таки меньше думал об унижении есаула, которого страх смерти вынудил отказаться от кровной обиды. Все это казалось здесь, в спокойном лесу, каким-то далеким, зыбким и вроде бы несущественным. Лишь рана напоминала о смертельной опасности, которой он подвергал себя.

Более всего он размышлял об охоте, безалаберной, скоротечной, кровавой, как бандитский налет, о поведении высокопоставленных лиц. Слишком очевидным был у них страх перед будущим. «После нас хоть потоп…» Эта неуправляемая охота могла стоить жизни многим зубрам, оленям, другим животным. Она могла стать побоищем. Но егеря, по долгу службы обязанные помогать отыскивать и бить зверя, выступили с удивительным единодушием в защиту зверя. Ни один зубр не пал. Все они, как и Шапошников и Зарецкий, понимали безнравственность этой последней охоты, когда один хозяин фактически отказался от своих прав на Кавказ, а другой не торопился взять ее в свои руки. Однако хозяева нашлись. Они и есть хозяева — егеря. И что бы ни произошло в будущем, именно они в ответе за свой заповедник. В особенности за зубра.

Зарецкий думал и о том, как удержать егерей, если им перестанут платить за работу, а это могло произойти очень скоро. Напрашивался только один выход: уговорить их переселиться на глубинные кордоны. С семьями, скотиной, со всем подворьем. Сделать их постоянными жителями на Кише, Умпыре, Закане, Гузерипле, в Бабук-ауле. Места для жизни там отличные.

И еще он подумал: последняя это охота в местах охраняемых или можно ждать новых налетов петербургских и кубанских стрелков, для которых «ничейный» Кавказ — рай обетованный?..

Снова зачесалось и заломило плечо. Что скажет он, когда приедет домой? Можно, конечно, промолчать, но окровавленная рубашка, порванный пулей сюртук, сама рана? Впрочем, на Умпыре он попробует привести одежду в порядок, а рана… Сказать, что упал, напоролся на сук? Данута проницательна, ее не обманешь.

Алексей Власович тем временем пребывал в самом добром настроении. Все плохое позади, звери не пострадали. И с Улагаем порядок, есаулу остается только одно: уехать из этих мест подальше. Слух-то пройдет… И еще радовался он возможности показать завтра Андрею недавно выслеженное им стадо зубриц, где на восемь коров четыре зубренка. И зубров на Серегевом гае покажет. И новый дом, в котором уже живут два его помощника с женами. Сам он тоже подумывает: а не перебраться ли туда со всем семейством? Сколько дней Михайлович пробудет у него? Вместе бы проехать к барсу, пусть поглядит, как сдружились человек и хищный зверь.