Журнал «Nature» – очень известный журнал. Не только в Англии, но и на всем земном шаре нет такого физика или химика, который не читал бы журнала «Nature».

Физики и химики всего мира прочитали письмо Рэлея, но тщетно ждал он ответа. Никто не отозвался на его письмо, никто не сумел объяснить аномалию воздушного азота.

Тогда Рэлей обратился за советом к своему приятелю, лондонскому профессору химии Вильяму Рэмзэю. Он подробно рассказал Рэмзэю о своих опытах и предложил ему вместе заняться расследованием вопроса о том, почему литр «воздушного» азота на целых 6 миллиграммов расходится в весе с литром всякого другого азота.

Рэлей и Рэмзэй долго спорили о причинах непонятного расхождения в 6 миллиграммов. Наконец Рэмзэю пришла в голову догадка: а что, если азот, добытый из воздуха, – не чистый азот? Надо бы узнать, нет ли в нем какой-нибудь неожиданной примеси, какого-нибудь тяжелого газа, который и дает эти лишние шесть миллиграммов. Что же это за газ?

Рэмзэй еще ничего не знал о нем. Одно только было несомненно: этот газ должен быть тяжелее азота. Если бы он был легче, то и азот, к которому подмешан какой-то процент этого газа, был бы легче, а не тяжелее стопроцентного азота. Ведь стакан чистого песка легче стакана, наполненного смесью песка и свинцовой дроби.

Но если к азоту воздуха подмешан какой-то тяжелый газ, то как могло случиться, что химики его не заметили? Химики делали много опытов с воздухом, – почему же они до сих пор не обнаружили, что в воздухе, если его очистить от пыли, водяных паров и углекислоты, есть, кроме кислорода и азота, еще какой-то третий газ?

Рэлей и Рэмзэй стали рыться в книгах и журналах. Они перечитывали описания всех опытов с воздухом, когда-либо проделанных учеными. Но нигде не отыскали они ни единого слова, которое могло бы подтвердить их догадку о существовании третьего газа.И только в одной старинной книге, где описывались опыты с «мефитическим газом» (так химики восемнадцатого столетия называли азот), Рэлей и Рэмзэй наткнулись на одно место, которое заставило их насторожиться.

Забытый опыт

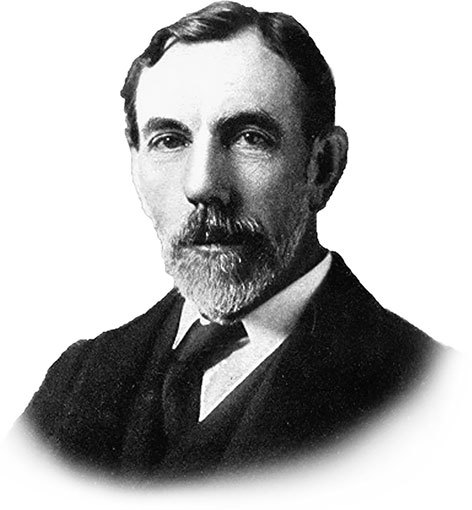

В конце восемнадцатого века жил в Лондоне ученый химик, которого звали Генри Кэвендиш. Это был нелюдимый и одинокий человек. Он появлялся на улицах с узловатой палкой, в длинном дедовском сюртуке и в широкополой шляпе. О его странностях и причудах по городу ходило множество слухов и басен. Передавали, будто нелюдимость его и суровость доходят до того, что иной раз за целый день он не произносит ни одного словам Говорили еще, что он очень богат и всё свое огромное состояние тратит на всякие опыты и на покупку научных машин и приборов. Об опытах своих и открытиях он никому не рассказывает: опытами и открытиями он занят для собственного удовольствия, и мнение других людей нисколько его не интересует [7] . Еще говорили, что Кэвендиш устроил у себя в доме библиотеку научных книг и открыл в нее доступ всем, кто пожелает ею пользоваться. Каждый посетитель может унести к себе домой любую книгу, оставив хозяину расписку. Шутники утверждали, будто сам Кэвендиш так строго и точно соблюдает установленные им в библиотеке порядки, что всякий раз, когда ему случается взять книгу из собственного книжного шкапа, он выдает себе расписку: «Такого-то числа такую-то книгу взял у Генри Кэвендиша Генри Кэвендиш».

Чудак Кэвендиш давно умер. Давно забыта его широкополая шляпа, его сюртук, его причуды. Но физики и химики помнят, что Генри Кэвендиш первый открыл, из чего состоит вода, и первый вычислил, сколько весит земной шар.

А в 1785 году, изучая свойства «мефитического газа» – азота, он проделал опыт, который через сто девять лет научил Рэлея и Рэмзэя, как разгадать тайну воздушного азота.

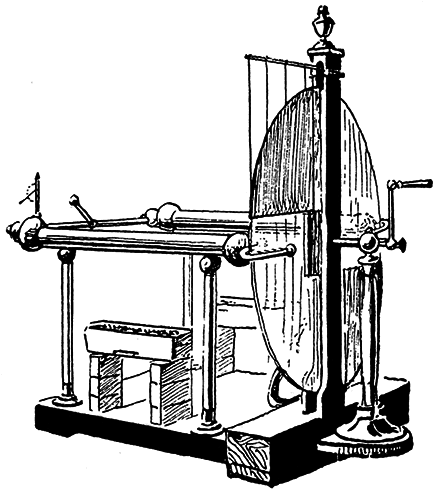

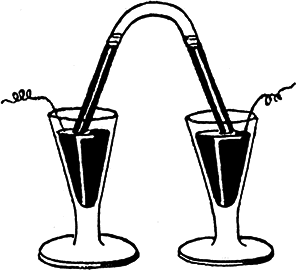

Генри Кэвендиш взял стеклянную трубку, изогнутую в виде латинской буквы U. Наполнив трубку смесью азота с кислородом, он вставил ее в рюмки со ртутью – одним концом в одну рюмку, другим в другую. А потом стал через смесь азота и кислорода гнать электрические искры.В наше время есть много усовершенствованных машин для добывания электрических искр – индукционная катушка Румкорфа, высоковольтные трансформаторы, генераторы высокого напряжения. Но во времена Генри Кэвендиша всех этих машин еще не было. Ученые знали только один способ добывать электрическую искру: трение. Кэвендиш получал электрические искры трением стекла о кожу. В машине, которая была у него в лаборатории, большое стеклянное колесо, вращаясь, терлось о кожаные подушки. Стекло и кожа заряжались электричеством, и это электричество Кэвендиш отводил по проволокам в рюмки со ртутью, – электричество стекла в одну рюмку, электричество кожи в другую. Когда электричества в рюмках скоплялось достаточно, электрические искры начинали скакать из одной рюмки в другую по изогнутой трубке, наполненной смесью азота с кислородом.

Кэвендишу это и было нужно. Он знал, что под действием электрических искр кислород вступает в химическое соединение с азотом. И в самом деле, как только посыпались искры, стеклянная трубка наполнилась оранжево-красным дымом. Оранжево-красный дым – это окислы азота, соединение азота с кислородом. Кэвендиш набрал в пипетку раствор едкого натра и впустил несколько капель этой жидкости внутрь изогнутой трубки. Оранжевый дым сейчас же исчез. Он без остатка растворился в едком натре.

Но Генри Кэвендиш решил гнать искры через трубку до тех пор, пока весь кислород и весь азот, запертые в ней, не превратятся в окислы азота. Это была трудная задача. Искры получались у Кэвендиша слабенькие, да и следовали они одна за другой не сразу, а через большие промежутки – не то, что в теперешних машинах, где искры сыплются непрерывным потоком. Целых три недели, днем и ночью, сменяя друг друга, Кэвендиш и его слуга вращали стеклянное колесо электрической машины. Азот и кислород в трубке медленно соединялись друг с другом, превращаясь в оранжевый дым. Едкий натр уничтожал этот дым, впитывал его в себя. Все меньше и меньше азота с кислородом оставалось в трубке. А освободившееся место заполнила ртуть. И с каждым днем в обоих коленах трубки уровень ртути делался все выше и выше.

Наконец, через три недели, работа была окончена. Ртуть заполнила оба колена трубки. Значит, весь азот, который был в трубке, соединился с кислородом и вместе с ним растворился в едком натре.

Но, приглядевшись внимательнее, Кэвендиш увидел над ртутью и едким натром крохотный пузырек газа. Кэвендиш еще раз пропустил электрическую искру. Но пузырек не исчезал.

Генри Кэвендиш, по своему обыкновению, точно записал все подробности опыта. Не забыл он упомянуть и о крошечном пузырьке.Пузырек – писал Кэвендиш – это был остаток азота, который почему-то не удалось соединить с кислородом.

«Обрати внимание!»

Рэмзэй не в первый раз читал об этом опыте. Когда он еще не был профессором химии, а был всего только молодым студентом, он перелистывал однажды биографию Кэвендиша. В книге были приведены отрывки из лабораторного журнала, в который Кэвендиш день за днем вносил все подробности своих опытов. Упоминание о крохотном пузырьке, не пожелавшем соединяться с кислородом, удивило Рэмзэя. И на полях книги, как раз против строчек о таинственном пузырьке, Рэмзэй написал карандашом: «look into this» («обрати внимание»).

Впоследствии Рэмзэй позабыл о пузырьке: у него нашлись задачи поинтереснее, чем проверка опытов, проделанных старым чудаком сто лет тому назад. Но теперь, когда он вместе с Рэлеем задумал объяснить аномалию воздушного азота, он сразу разгадал тайну пузырька. Ведь азот-то для своих опытов Кэвендиш добывал не из аммиака, не из селитры, а из воздуха! И при этом азот, который он добыл из воздуха, не весь соединился, с кислородом, сколько ни бился над ним старый Кэвендиш. В изогнутой трубке – так писал сам Кэвендиш – от всего азота остался лишь маленький пузырек, но пузырек этот был особенный, не похожий на обыкновенный азот: никакие искры не могли заставить его соединиться с кислородом.