А сейчас этот конвоир почему-то чувствует себя неловко. В душе какая-то раздвоенность, вызывающая не то жалость, не то озлобление против приговоренного. Ему кажется, что он встречался с ним где-то раньше, уже давно, может быть, в империалистическую войну.

— Ты где служил во время войны с Германией? — обращается он к смертнику, дернув его за рукав.

Приговоренный, широко раскрыв глаза, недоумевающе смотрит на конвоира.

— Ты про что?

На повторный вопрос отвечает глухим, сдавленным голосом. Выясняется, что служили на разных фронтах.

Город остался позади. Дорога, продолжая подниматься в гору, путается в бору. До места казни остается расстояние меньше версты.

Уныло обращается к конвоирам:

— Нет ли, братцы, покурить?

— Это можно уважить.

Старший конвоир подает ему бумагу и голубой кисет, на котором белыми нитками вышито: «Милому Васе от Маруси».

Приговоренный не может свернуть цигарку — дрожат пальцы, сминая бумагу.

— Дай-ка уж я тебе сделаю, — говорит хозяин голубого кисета.

Закуривают все трое, затягиваясь махорочным дымом. Это сближает всех, роднит. Легче себя чувствует и приговоренный, опьянив голову табаком, и те солдаты, что ведут его на казнь, уже не кажутся такими страшными. Он чуть прихрамывает на левую ногу, стараясь прикасаться к земле одним носком. Старший конвоир, только теперь заметивший это, дружески спрашивает:

— Что у тебя с ногою?

Приговоренный, не задумываясь, поясняет:

— Натер раньше пятку, а теперь на этом месте разболелась. Вроде язвы стало.

— А ты бы перевязал рану.

— Нечем. У меня и портянок-то нет.

— Ну, разуйся совсем.

— Это, пожалуй, верно.

Приговоренный торопливо сдергивает свои сапоги и тащит их под мышкой.

Старший конвоир только покосился на худую, никуда не годную обувь, но ничего не сказал.

Заговорил второй конвоир:

— Да, это последнее дело, если ногу натрешь. Помню, от Перемышля нас немцы пугнули. Мы отступали. Наша часть пешедралом отмахивала по сто верст в день. А сапоги у меня были узкие и тесные, дьявол их возьми. Эх, изувечил я тогда свои ноженьки! В кровь растер. Хорошо, что по весне это случилось, можно было разутым бежать. А если бы так в холод пришлось? Ну и пропадай…

— Верно, ни за что пропадешь, — соглашается старший конвоир. — Вот этим, окаянным, и на войне хорошо, — добавляет он, кивнув назад головою. — Разъезжают себе на лошадях…

Разговор переходит на кавалерию. В лесной тишине, под розовеющим небом, мирно звучат голоса этих людей. И не похоже на то, что один из них скоро будет сброшен под обрыв.

Но старший конвоир все время находится в какой-то смутной тревоге. С каждым днем силы противника растут, угрожая обрушиться на город, а власть, защищаемая им, едва держится. Чем все это кончится? Смущает и приговоренный. Теперь, всмотревшись хорошенько, он замечает, что внешний вид босого человека напоминает ему родного брата, перешедшего к красным. Хочется скорее отделаться от него, расстрелять его, не доходя до «Площадки дьявола».

Он смял недокуренную цигарку и сердито отбросил ее в сторону.

— Шагай быстрее!

Все трое идут по-военному — в ногу.

Вдруг впереди, где-то в лесу, раздались выстрелы. Конные с пешими переглянулись.

— Что это означает?

Еще услышали выстрелы.

Всадники заторопились, обгоняя приговоренного. Один из них успел крикнуть пешим конвоирам:

— Идите дальше. Мы только узнаем, что там такое.

Пришпоренные кони, всхрапнув, метнулись вперед, мелькая за деревьями. Над дорогой серым облаком повисла пыль.

Приговоренный, подняв голову, озирается. Кругом — лес, горы, безжизненная глухомань, скоро наступит ночь. При нем только два конвоира. Если он со всех сил ударит их наотмашь, им ни за что не удержаться на ногах. Тогда вырвать винтовку ничего не стоит, и перед ним — свобода.

Такая мысль, вспыхнув, обожгла мозг и сразу же погасла. Он испугался ее, похолодел, задрожал мелкой дрожью. Точно через глухую стену, слышал голос старшего конвоира, говорившего другому:

— Давай, Антон, отпустим его. Черт с ним — пусть живет.

Все трое остановились:

— А что скажем, когда вернутся те двое?

— Скажем, что убежал, и больше ничего. Зачем они ускакали? Они же будут виноваты, если пойдут против нас.

— Мне наплевать: ты за старшего.

Приговоренный, напрягая мозг, едва соображает. Слова, услышанные им, не укладываются в голове, ворочаются, как полудохлые жабы. Одно ясно — эти люди хотят поиздеваться над ним.

К нему повертывается старший конвоир.

— Уходи!

— Куда?

— Куда хочешь!

Приговоренный, лязгая зубами, простонал:

— Вы застрелите.

— Не будем стрелять.

— Побожитесь.

— Э, черт дуроломный! Клятвы еще требует! Ты что думаешь, мы с тобою на прогулку вышли? Уходи скорее! Слышишь!

Не двигается приговоренный, очумело стоит, парализованный жутью.

Старший конвоир, разозлившись, сдергивает с плеча ружье и берет его на изготовку.

— Если не уйдешь, сейчас же всажу штык в живот!

И вдруг, сузив зрачки, сделал два шага назад и хрустнул сталью винтовки.

Человек в свитке попятился в сторону от дороги, не спуская помутившихся глаз с направленной в него винтовки. В каждой руке держал по сапогу, крепко прижимая их к груди, как драгоценность. Он не слышал своих шагов, тихих и осторожных, как у лисицы, и не понимал, сам ли удаляется, толкаемый ужасом, или уплывает из-под ног земля. Не видел ни солдат, ни леса, ни гор, ни потухающего неба. Весь мир для него сомкнулся в узком отверстии дула, зачернел одной лишь маленькой точкой. Язык стал сухой, как тряпка, в черных волосах бороды и усов, щелкая, оскалились зубы, точно внезапно охватил его беззвучный смех, а голос сдавленно сипел:

— Вы… за… застрелите…

Потом повернулся, пошел быстрее, съеживаясь и часто оглядываясь.

Старший конвоир, плотно прижимая щеку к деревянному ложу, сливаясь с винтовкой, стоял, немного согнутый, застывший в напряженной позе. Он целился в удалявшийся череп, сам не зная, жалеет ли этого человека или ненавидит. Палец уже был положен на спусковой крючок; осталось только нажать им, и тот, кого он отпустил, сразу опрокинется, судорожно заколотится на земле. Но воля колебалась, как стрелка на весах: убивать не хотелось, и в то же время, раз взял предмет на мушку, трудно было удержаться, чтобы не выстрелить. Напряженное состояние прорвалось в яростном окрике:

— Торопись, чертова кукла!

Арестант ринулся, точно подстегнутый бичом, и помчался во весь дух, делая ненужные зигзаги.

Конвоиры, подождав немного, бросились в противоположную сторону, разряжая винтовки в воздух.

Лес загрохотал от выстрелов.

Ухабы

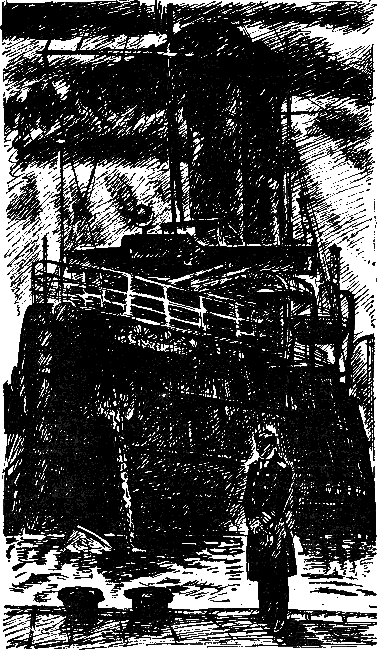

На океанском торговом пароходе «Октябрь», пришвартованном к стенке порта, только что закончили погрузку. Все рабочие ушли. Под тяжестью четырех тысяч тонн жмыха, набитого в трюмы, черный корпус судна осел в воду по марку. Матросы, готовясь к заграничному рейсу, затягивали люки брезентом, опускали на место стрелы, принайтовливая их, и убирали палубу. На корме под порывами легкого ветра развевался красный флаг, показывая серп и молот.

По берегу, против «Октября», заложив руки за спину, прохаживался старик в сером поношенном костюме, в мягкой шляпе. Он был высок ростом, с крутыми плечами, голову держал прямо. Сивые пушистые усы сливались с такой же сивой бородой, расчесанной на две половины и напоминавшей по своей форме лиру. Во всей фигуре старика, в его четкой и размеренной походке чувствовалась военная выправка. Совсем другое впечатление он производил, когда останавливался, разглядывая иностранные корабли, выгружающие из объемистых железных утроб машины, трубы, тюки, ящики. Здесь его упругие ноги были раздвинуты, как циркуль, — верный признак того, что этот человек долго плавал по морям и океанам и десятки лет провел на качающемся мостике.