Вскоре и философские, и медицинские концепции Богданова, которого в начале двадцатых годов за уклонизм исключили из компартии, окончательно объявили «анти-ленинскими». Однако идеи чудесного омоложения организма не исчезли. Слухи о переливании свежей (молодой, детской, девственной, младенческой) крови престарелым авторитарным лидерам возникали на всем протяжении XX века. О предпринимавшихся опытах такого рода упоминалось, в частности, в связи с румынским социалистическим вождем Николае Чаушеску и главой Северной Кореи Ким Ир Сеном. Подобные разговоры велись на уровне гипотез и никогда не находили серьезного подтверждения. Однако причина их возникновения понятна: она в концепции неограниченной личной власти, которой в вымышленном мире так жаждал неумирающий трансильванский граф и которой в реальной жизни пользовались диктаторы. «Смычку сочеловеков в общую физиологическую цепь», в конце концов, ставил своей целью не вампир Дракула, а советский революционер Богданов, современник первых экранизаций романа Стокера.

Карикатура на Николае Чаушеску. Румынская листовка времен антикоммунистической революции 1989–1990 годов. Из архива авторов.

Двадцатые годы ХХ века — время излета авангардизма, пора мощного наступления кино как нового популярного вида искусства. Стокеровский герой — пока без прямого отсыла к автору романа — появился на экране в самом начале десятилетия, хотя еще за несколько лет до этого слово «вампир» мелькало в титрах немого кинематографа. В апреле 1923 года (по другим данным, первая демонстрация картины прошла в Вене еще в 1921 году) в Будапеште состоялась премьера фильма режиссера Кароя Лайты «Смерть Дракулы». Лайту, выходца из города Тыргу-Муреш (Марошвашархей) вполне можно считать соотечественником страшного графа, поскольку в моменты рождения каждого из них Трансильвания была под властью Венгрии и оба они были секелями. Немая лента Лайты, как указано в аннотации, использовала «литературную идею Брэма Стокера», но снималась по вполне самостоятельному сценарию. Фабула такова: девушку-сироту Мэри отправляют в психиатрическую лечебницу, один из пациентов которой воображает себя вампиром по имени Drakula и бесцеремонно вторгается в сны главной героини. Мэри удается бежать из больницы, она даже выходит замуж за благородного лесника, однако ночные видения девушку не оставляют. Существовал ли Дракула из лечебницы в реальности или только пригрезился впечатлительной Мэри, так и остается для зрителей загадкой.

Загадкой, по всей вероятности, навсегда останется и фильм Кароя Лайты. Первое десятилетие после мировой войны выдалось в потерявшей имперский статус и лишившейся большей части своих территорий Венгрии политически бурным и творчески скудным. Из 600 немых фильмов, снятых в этой стране с 1912 по 1930 год, сохранилось менее пятидесяти. От «Смерти Дракулы» остались лишь разрозненные фрагменты кинопленки и несколько фотографий. Тем не менее эксперты высоко оценили и мастерство довольно известного режиссера (Лайта снял полтора десятка фильмов, в основном «немых ужасов»), и талант исполнителя главной роли, популярного в Австрии и Венгрии в послевоенные годы актера Пауля Ашконаса.

Первой экранизацией романа «Дракула» принято считать немецкую ленту 1922 года «Носферату. Симфония ужаса», поставленную на берлинской студии Prana Film режиссером Фридрихом Вильгельмом Мурнау (настоящая фамилия — Плумпе) в экспрессионистской манере. Прокатная судьба этой картины сложилась драматически.

Продюсеры не обращались за авторскими правами к вдове Брэма Стокера. Миссис Стокер, узнавшая о выходе фильма, сценарий которого в деталях следовал сюжету романа, из письма живущей в Германии родственницы, подала в суд — и выиграла иск. Похожим образом Мурнау на пару лет раньше обошелся и с произведением другого британского писателя, Роберта Льюиса Стивенсона: экранизировал «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда», а потом выпустил картину под названием «Голова Януса», не озаботившись соблюдением авторских прав. В случае с «Носферату» закон оказался суров: все копии фильма подлежали уничтожению. Prana Film, чтобы не выполнять решение суда о выплате компенсации, объявила о банкротстве. В историю мирового кино эта компания вошла тем, что произвела всего один, пусть и знаменитый, фильм. Однако считаное количество экземпляров «Носферату» (говорят всего о пяти копиях) сохранилось, и сейчас фильм не считается редкостью. Кроме того, решение немецкого суда не удалось выполнить быстро и повсеместно, и в некоторых странах (в том числе, в Советской России) картину Мурнау какое-то время все же демонстрировали. В специально восстановленной в 1994 году версии-копии фильма, которая сейчас доступна ценителям готики, почти всем персонажам «присвоены» стокеровские имена и указано, что лента снята по роману «Дракула».

Главного героя фильма Мурнау зовут граф Орлок, исполняет его роль немецкий актер Максимилиан Шрек, фамилия которого переводится на русский язык как «ужас». Картина «Носферату» давно считается классикой немого кино. Мурнау экспериментировал с камерой, отснял несколько эпизодов при замедленной скорости пленки, впервые смонтировал встык негатив и позитив, на открытом воздухе снимал настоящую гиену, в микроскоп — живых инфузорий. Вряд ли сегодня можно оценить всю степень технического новаторства этого режиссера: экспрессия его фильма давно превзойдена, звук и цвет отучили зрителей ловить изменения контраста и выразительность черно-белого изображения. Однако и сейчас «Носферату» смотрится без скуки, а сразу после выхода на экраны этот фильм производил на аудиторию шокирующее впечатление. Русский поэт-символист Михаил Кузмин включил в поэтический сборник 1929 года «Форель разбивает лед» такое навеянное образом Носферату стихотворение:

Обратите внимание: символист Кузмин, как и большевик Богданов, воспринимает кровь как «знак обмена», очистительного круговорота жизни, завтрашнего рассвета, нового рождения.

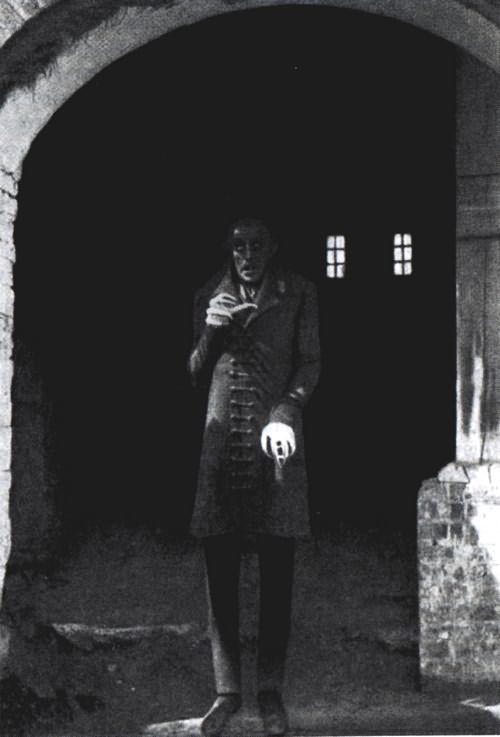

Актер Максимилиан Шрек, первый прославленный киновампир. Кадр из немецкого фильма 1922 года «Носферату. Симфония ужаса».

Мурнау кое в чем расширил философскую основу стокеровского романа: появление в 1838 году вампира в вымышленном городе Висборг («лондонская» часть действия перенесена в Германию; городские сцены снимали в Висмаре, Трансильванию — в Словакии; логово вампира — это замок Орава на севере республики) сравнивается в фильме с эпидемией чумы. Трактовкой страсти к чужой крови как заразной болезни теперь не удивишь, но для двадцатых годов это было новаторством. Фильм не лишен ни оттенков черного юмора, ни толики добропорядочной немецкой сентиментальности. Заметив в руках Томаса Хуттера (не Джонатана Харкера) медальон с фотографией его красавицы-жены Эллен (не Мины), граф Орлок (не Дракула) с восторгом восклицает: «Какая шея!» Готовясь к роковой встрече с вампиром, Эллен вышивает для своего супруга на подушечке надпись Ich Liebe Dich! Элегантно решена проблема наказания злодея. Из пособия «Книга о вампирах» фрау Хуттер узнает, что с Носферату можно покончить, если «чистая сердцем» девушка останется со злодеем наедине до первого утреннего крика петуха, а такое, согласитесь, иногда не обходится без последствий не только при общении хорошеньких женщин с вампирами. Как только закричал петух, напившийся свежей крови и забывший о времени граф Орлок схватился за горло и бесследно исчез, оставив на экране лишь секундную вспышку пламени.