Дорогу то и дело пересекали следки горностаев, наброды куропаток и тетёр, торные тропки зайцев, а раз его напугал глухарь, с треском и грохотом вылетевший из-под елового выворотня. «Эх, побежал бы я за тобой в другое время, сейчас же нельзя, ещё с дороги собьёшься», — проводил его Гаврюша долгим взглядом.

А время торопит, зябкое низкое солнце, того и гляди, упадёт к ночи. И нажимает, и нажимает Гаврюша, поддаёт ходу, нательная рубаха взмокла, хоть отжимай.

«Эх, — проглотил он слюну, — мама сегодня, наверно, уху из ершей варила». Ничего не скажешь, хороша ушица из свежих ёршиков. И хоть отец смеясь любит повторять, что «знатная рыба ёрш: на копейку съешь, на рубль хлеба расплюёшь», — всё равно в ухе нет рыбы вкуснее. При мысли о ершах Гаврюша улыбнулся, вспомнил свою первую рыбалку с дедушкой Матвеем.

«Эх, дедо, дедо», — горестно вздохнул он и приналёг на палки. Дорогу пересекала глубокая ручьевина, тут надо было глядеть в оба, пока лыжи несли его вниз.

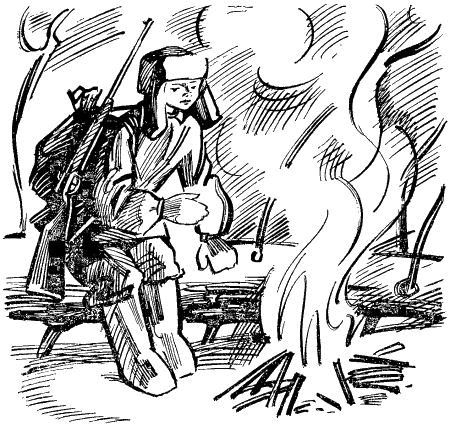

Где-то в середине дня, судя по солнцу, он решил отдохнуть. Найдя упавшую сухостоину, наломал сучьев, разжёг маленький костерок. Присев на валежину, съел ломоть хлеба с двумя кусками сахару. Рука было снова потянулась в мешок, там ещё оставалась горбушка. «Нет, — отдёрнул он руку, — на сегодня хватит». Кто знает, что ждёт его впереди, да и обратная дорога ещё есть. Вот чёртов живот: будто и не ел вовсе. «Вовсе, вовсе, — сердито передразнил он себя. — Ненажера, только бы и знал, что напихиваться! Пропадёшь, парень, с таким брюхом. Однако пора, — нехотя поднялся он с валежины. — Сиди не сиди, ничего не высидишь».

Затоптал, забросал снегом остатки костра и медленно заскользил вперёд. Но как тяжело стало идти, будто половину силы оставил у костра.

«Засиделся однако. Вот разойдусь — сразу станет легче», — убыстрял он шаг, стараясь не сбить дыхания. Откуда-то снова выползли сомненья: что если он заблудится, а если волки или буран? Но стоило подумать о красках, и все страхи понемногу улетучивались.

Дороге, казалось, не будет конца. Большие и малые болота сменялись узкими тощими лентами боров, а признаков жилья что-то не было и в помине. Идти становилось всё трудней и трудней, лыжи и палки непомерно отяжелели, наверное, уже десятый пот прошил волглую рубаху. Во рту пересохло, горькая, липкая слюна жгла гортань. Распирая грудь, где-то под горлом бухало сердце.

Вот и темнеть стало. Этого он боялся больше всего. Эх, не успел, не сумел дойти до наступления темноты! «Ладно, — одёрнул он себя, — нечего тут паниковать. Думай-ка лучше о чём-нибудь приятном».

В посёлке уже, наверно, зажигают свет. При упоминании о посёлке, о тёплом доме сладко и тягостно заныло внутри. Но он заставил себя не думать о доме, постарался всмотреться и вслушаться в окружающее. По дремучей настороженности, окутавшей землю, Гаврюша почувствовал: что-то меняется.

И точно, вскоре легко, играючись, подул ветерок. Он то затихал, то усиливался, пока не окреп. По зыбким, плывущим сувоям всё тревожней заструилась, заметалась сухая позёмка. Теперь уже не стесняясь, с каждым порывом всё резче, всё настырней загулял в вершинах деревьев ветер. «Всё что угодно, только бы не метель, — тоскливо подумал Гаврюша. — Грянет непогодь — пропаду, пожалуй, в этой пустыне». И от одной этой мысли всё тело пронизало ледяной дрожью.

«Эх ты, увидал ветерок, сразу и нюни распустил! — зло сплюнул он. — Батя на Ладоге в сорок втором, под бомбами, под пулями, месяцами не видел тепла, шапка к голове примерзала — не отдерёшь. А ты… герой!»

Но как ни взбадривал он себя, как ни ругал себя последними словами, усталость долгого дня брала своё. Лыжи не хотели слушаться, ноги, руки, всё тело налилось свинцовой тяжестью, идти было всё трудней и трудней. Погасла скорость, и вместе с ней уходило тепло. Чтобы не обморозиться, то и дело приходилось нещадно растирать лицо, разминать до жгучей боли нос. Негнущимися пальцами Гаврюша потуже затянул ремень. Всё больше мёрзли ноги, коленки саднило, словно их натёрли песком.

Совсем стемнело, а проклятой дороге конца-краю не было. «Эх, сейчас бы костерок разжечь», — думал он с тоской, но в такой ветрище о костре нечего и думать. Да и топора с ним нет. А без топора хорошего костра не соорудить. «Эх ты, таёжник, вот что надо было обязательно взять с собой — топор, лёгкий острый топор. А всё самонадеянность — убегу, успею засветло. Вот тебе и успел».

Ветер к тому времени совсем осатанел. Он то пронзительно взвывал, взлетая вверх белыми смерчами, то мощно и угрюмо гудел, едва касаясь верхушек деревьев. Где-то рядом тяжко рухнула, не выдержав напора, сухостоина.

Колени так свело, что ноги едва сгибались. Он всё чаще останавливался и яростно растирал их, не снимая рукавиц, но это не помогало. Тогда он достал из мешка мамин платок, который прихватил в дорогу на всякий случай, на мгновенье прижался к нему лицом, уловив до слёз родные запахи, и, мысленно попросив у матери прощенья, зубами надорвал его посредине, рванул на две части и плотно перевязал ноги в коленях. Будто материнские руки коснулись и вдохнули в него сил и тепла, колени больше не сводило.

Каждый шаг теперь давался с трудом. От непомерной усталости дрожали руки, подкашивались ноги. Он то и дело приваливался к деревьям, немного отдохнув, с силой отшатывался от ствола и, как призрак, плёлся вперёд. Свист пурги, рёв ветра, скрежет и скрип стволов почти не воспринимались его сознанием. Им овладело неумолимое искушенье сбросить чугунные лыжи и палки, скинуть рюкзак и ружьё. Поддавшись минутной слабости, Гаврюша прильнул к сухому стволу ели, преградившей ему путь. Обмякнув, опустился на колено, прислонился щекой к дереву. «Как хорошо… отдохну вот так… чуть-чуть… и пойду…» — пронеслось в цепенеющем сознании.

И всё-таки он нашёл в себе силы встать. Медленно поднялся. Постоял, шатаясь, и сделал шаг вперёд. Чтобы прогнать сонливость, зачерпнул снега и растёр лицо. Стало легче. Теперь не останавливаться, только вперёд, вперёд, только не останавливаться, только вперёд…

Из снежного вихря вырвалось и понеслось прямо на него что-то серое и скачущее. «Волк! — схватился он за нож и едва улыбнулся сведенными губами: — Чудо сосновое, это же клок сена. Сено?! — встрепенулся он. — Значит, где-то близко стог сена или проезжая дорога?» Если найти стог, можно зарыться в него и переждать пургу. Если дорога — ещё лучше. И от этой внезапной надежды на удачу словно прибавилось сил. Он двинулся навстречу ветру. «Стоп! — приказал он себе. — Потеряешь воргу, чудо сосновое, тогда что? Возьмём-ка по компасу направленье. В такой куреве[13] заблудиться — раз плюнуть. Будешь потом кружить, как слепой котёнок». Он достал маточку, пальцы так задубели, что никак не могли поддеть крышку. «Леший надавал да водяной накачал погодку!» — вспомнилась мамина присказка. Вынул нож и лезвием поддел крышечку. С трудом, но всё-таки разобрал страны света. Так, ветер теперь задувает — побережник[14], ворга у нас пошла северней. Ну вот, теперь можно и стог или дорогу поискать.

Он пошёл лицом к ветру. Нагибаясь почти до самой земли, всматривался в каждый бугорок, в каждый комок — не пропустить бы дорогу.

И тут он увидел её, полузасыпанную, наезженную дорогу и рядом с ней телеграфный гудящий столб. «Ах, милый, милый столб! — прижался он к столбу, на котором, улыбаясь сквозь слёзы, прочитал: — «Не прислоняться! Опасно для жизни!»

Судя по всему, Краснощелье вправо. Ну, теперь дай бог ноги! Скоро ветер донёс запахи жилья. Увидев первые дома, он чуть не разрыдался. Ничего не замечая, кроме этих серых размытых силуэтов, Гаврюша выбрел на улицу. Надо было снять лыжи, но сил уже не было. Разъезжаясь и спотыкаясь, брёл он по деревне. «Магазин», — прочитал деревянными губами белевшую над крыльцом большого бревенчатого дома вывеску. Поперёк двери — тёмная полоса и большой замок. Продавец, наверно, живёт здесь же, в другой половине, решил он.