Мухаммед, по обыкновению, был незадачлив. Во время общей суматохи и замешательства царевны откинули покрывала и явили взорам свою красу; а пока царь судил и рядил, она успела запасть в душу. В те времена влюблялись куда внезапнее, чем нынче, как это видно из всех старинных повестей. Немудрено поэтому, что сердца трех рыцарей были сразу покорены, ведь к восхищению их примешалась и благодарность; несколько более удивительно, хотя и несомненно, что каждый из них влюбился в кого следует. Царевны же заново восхитились достоинством пленников и не упустили ничего сказанного об их доблести и знатности.

Кавалькада двинулась дальше под звяканье колокольцев; царевны ехали в задумчивости, украдкой оглядываясь на отдалявшийся конвой, а христианских пленников повели к Алым Башням, в назначенное им узилище.

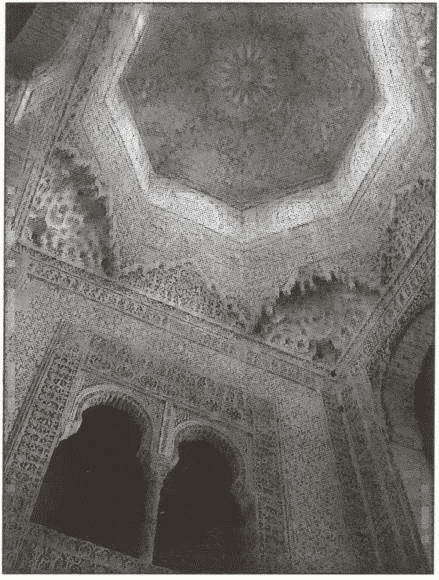

Царевнам отвели самые изысканные покои в башне поодаль от дворца, соединенной с ним стеной, которая окружала всю вершину горы. Под окнами вовнутрь крепости был садик с диковинными цветами, а под наружными — глубокая заросшая ложбина, разделявшая угодья Альгамбры и Хенералифе. Чудные маленькие покои, отделанные с мягким изяществом, располагались вокруг высокого чертога, круглый свод которого чуть ли не подпирал верхушку башни. Затейливые арабески на стенах и потолках чертога были наведены позолотой и яркой росписью. Алебастровый фонтан посреди мраморного пола, обсаженный пахучими кустарниками и душистыми цветами, метал прохладительную и благозвучную струю. По стенам чертога висели золотые и серебряные клетки с пышноперыми и сладкоголосыми птицами.

Из замка Салобренья неизменно доносили, что царевны веселятся и забавляются, и царь ожидал, что в Альгамбре они возликуют. Но, к его удивлению, они заскучали, приуныли и всем были недовольны. Цветы не пахли, соловей мешал спать, а от фонтана с его непрестанным журчанием и плеском не было покоя ни днем, ни ночью.

Нрав у царя был крутой и вспыльчивый, и он поначалу вышел из себя, но потом рассудил, что дочери его вошли в тот возраст, когда женщины думают о многом и хотят еще большего. «Они уж не дети, — сказал он себе, — они взрослые женщины, их влечет и им подобает иное». Он порастряс всех портных, ювелиров, золотых и серебряных дел мастеров гранадского Закатана, и на царевен посыпались шелковые, атласные и парчовые платья, кашемировые шали, жемчужные и алмазные ожерелья, кольца, запястья, поножи и прочие всевозможные драгоценности.

II все понапрасну: разодетые и разубранные царевны томились и блекли, словно три привядших розовых бутона на одном стебле. Царь не знал, что и думать. У него был достохвальный обычай решать все по-своему и ни с кем не советоваться. «Однако ж причуды и прихоти трех девиц на выданье, — заметил он себе, — хоть кого поставят в тупик». И впервые в жизни он обратился за советом.

За советом он обратился к многоопытной и преданной дуэнье.

— Кадига, — сказал царь, — в целом свете вряд ли сыщется женщина рассудительней и надежней тебя, недаром же я до верил тебе своих дочерей чуть не с младенчества. А раз отец кому-нибудь такое доверяет, значит, это человек верный; вот я и хочу теперь, чтоб ты узнала, что за тайная немощь гложет царевен, и надумала, как вернуть им здоровье и веселость.

Кадига обещала все исполнить. По правде говоря, про немощь царевен она знала больше их самих и все же попыталась выведать у них еще что-нибудь.

— Деточки мои дорогие, что это вы так печалитесь и тоскуете в таком чудном дворце, где у вас есть все, что душе угодно?

Царевны грустно повели глазами и ничего не ответили.

— Ну так что же, чего вам еще хочется? Хотите, я достану вам чудесного попугая, говорящего на всех языках, от него без ума вся Гранада?

Пакость какая! — воскликнула царевна Заида. — Мерзкая визгливая птица, которая тараторит что на язык взбредет! Вот уж правда, надо быть без ума, чтоб такое выносить!

Или, может, послать в Гибралтар, пусть привезут какую-нибудь смешную обезьянку?

Обезьяну? Фу! — вскричала Зораида. — Что за противные кривляки! Терпеть не могу этих гадких животных.

А хотите послушать знаменитого черного певца Касима из марокканского сераля? Говорят, у него дивный женский голос.

Я очень боюсь этих черных рабов, — сказала нежная Зорагаида, — и потом, я мак-то разлюбила музыку.

Ах, нет, деточка, не говори так! — лукаво прищурилась старуха. — Слышала бы ты, как вчера вечером пели трое испанских кабальеро, которых мы, помните, повстречали на дороге. Но что с вами, деточки? Что это вы так закраснелись и всполошились?

Нет. нет, матушка, мы ничего, ты говори.

Да… Ну так вот, шла я вчера вечером мимо Алых Башен

и видела тех трех рыцарей, они отдыхали после дневной работы. Один играл на гитаре, и так красиво, а другие двое по очереди пели; прекрасно у них выходило, даже стража стояла, слушала, как зачарованная. Да простит мне Аллах! Поневоле трогают за сердце песни родных краев. И потом — уж очень печально видеть таких благородных и красивых юношей в цепях и в рабстве.

И добросердечная старуха отерла набежавшие слезы.

А нельзя ли устроить, матушка, чтоб и мы поглядели на этих рыцарей? — сказала Заида.

Немного музыки — это так освежает, — сказала Зораида. Стыдливая Зорагаида ничего не сказала, только обвила руками шею Кадиги.

Аллах с вами! — воскликнула благорассудная старуха. — Что это вы говорите, деточки мои! Если б ваш отец такое услышал, нам бы несдобровать. Конечно, рыцари они благовоспитанные и ничего худого не подумают, но что из этого? Ведь они враги нашей веры, и самая мысль о них должна быть вам ужасна.

Если женщина — тем более в опасном возрасте — чего-нибудь захочет, то любые страхи и запреты ей нипочем. Царевны повисли на своей старой дуэнье, улещивали ее, уговаривали и уверяли, что отказ ее сведет их в могилу.

Что ей было делать? Самая рассудительная на свете и преданная царю всей душою, могла ли она, однако, допустить, чтобы три прекрасные царевны сошли в могилу оттого, что им нельзя послушать игру на гитаре?

К тому же, сколько она ни прожила среди мавров, хоть и сменила веру вслед за госпожою, но все-таки была прирожденная испанка, и в сердце ее теплились какие-то христианские чувства. Вот она и постаралась ублаготворить несчастных царевен.

Христианских пленников, томившихся в Алых Башнях, стерег дюжий усач-вероотступник по имени Гуссейн-баба, у которого, по слухам, деньги липли к ладоням. Она тайком подошла к нему и прилепила к его ладони большую золотую монету.

Гуссейн-баба, — сказала она, — мои три царевны очень скучают взаперти у себя в башне; до них дошло, что три испанских кабальеро хорошо поют, и они хотели бы их послушать. У тебя ведь доброе сердце, ты им не откажешь в таком невинном развлечении.

Что? Чтоб моя голова скалилась с ворот этой вот башни? А ведь так и будет, если царь об этом узнает.

Совсем ему незачем об этом знать; можно устроить так, что и царевны будут довольны, и отец их ни о чем не догадается. Знаешь глубокую ложбину за стенами под самой башней? Пусть себе трое христиан там работают, а между делом, для отдыха, сыграют и споют, ты им просто не запрещай. Царевны услышат их из окошка, а ты внакладе не останешься.

Для пущей убедительности добрая старушка ласково пожала ручищу вероотступника, и к ней прилипла еще одна золотая монета.

Доводы ее подействовали. На другой же день троих кабальеро привели работать в ложбину. В полуденный зной, когда товарищи их трудов спали в тени, а страж клевал носом на часах, они уселись в густой траве у подножия башни и спели под гитару испанское ронделэ[101].

Овраг был глубок, а башня высока; но стояла полдневная тишь, и голоса их ясно слышались наверху. Царевны внимали с балкона; испанский язык они знали стараниями своей дуэньи, сладостная песня пришлась им по сердцу. Зато благорассудная Кадига была ужасно возмущена.

101

Ронделэ — стихотворение из 13 строк с двумя рифмами.