— Бог милостив, друг, — возразил сердобольный гальего, — авось еще поживешь, сам попользуешься своими сокровищами, да и какие там у тебя сокровища.

Мавр покачал головой, возложил руку на шкатулку и хотел было что-то сказать, но корчи начались с новой силой, и вскоре он испустил дух.

Тут жену водоноса словно прорвало.

— Вот тебе, — вопила она, — твое дурацкое мягкосердечие, всегда ты из-за него в дураках! Что теперь будет с нами, когда в нашем доме найдут мертвеца? Нас засадят в тюрьму за убийство, и если, спасибо, не повесят, все равно до нитки обдерут судейские и альгвасилы.

Бедняга Перехиль тоже вконец растерялся, он и сам чуть не жалел, что сделал доброе дело. Наконец его осенило.

— Время сейчас ночное, — сказал он, — я вывезу покойника за город и схороню его в песке у берега Хениля. Никто не видал, как мавр зашел к нам, никто и не узнает, что он здесь умер.

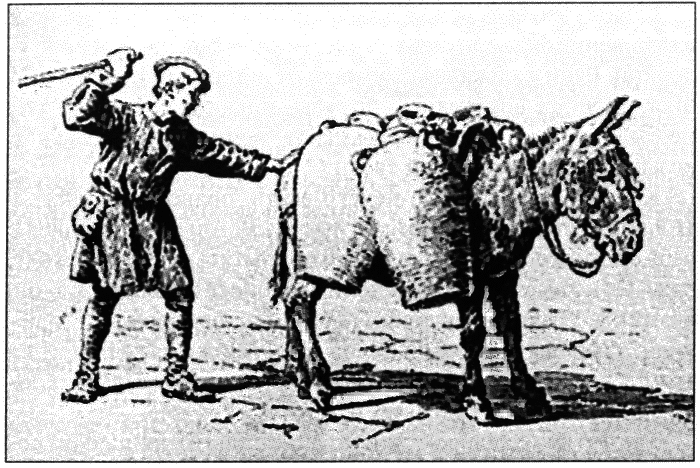

Сказано — сделано. Жена помогла ему завернуть тело злополучного мавра в ту самую кошму, на которой он скончался, вдвоем они навьючили поклажу на осла, и Перехиль отправился с нею на берег реки.

Но, как на грех, напротив водоноса жил некий Педрильо Подруго, один из самых пронырливых, болтливых и пакостливых цирюльников на свете. С лица он был сущий хорек, ножки паучьи, юла и втируша; сам знаменитый севильский цирюльник и тот не умел так залезать в чужие дела; а держалось в нем все как, в решете. Про него говорили, что он спит одним глазом, навострив одно ухо, чтоб даже во сне подсматривать и подслушивать. Гранадские сплетники в нем души не чаяли: он знал все про всех, и народу у него брилось больше, чем у его городских собратьев, вместе взятых.

Этот дотошный брадобрей слышал, что Перехиль возвратился позже обычного, слышал, как галдели его жена и дети. Головка его тут же высунулась из подзорного окошечка, и он увидел, что его сосед ведет к себе какого-то мавра. Это было так необычайно, что Педрильо Педруго всю ночь не сомкнул глаз. Каждые пять минут он бегал к своему окошечку поглядеть, как сочится свет из соседских дверей, а перед самым рассветом приметил, что Перехиль вывел осла со странной поклажей.

Любознательный цирюльник заторопился, он натянул одежонку и, бесшумно выбравшись из дому, следовал за водоносом в отдалении и видел, как тот вырыл яму в песке на берегу Хениля и схоронил там что-то очень похожее на мертвое тело.

Цирюльник поспешил домой и до рассвета не находил себе места. Потом он взял тазик под мышку и отправился к алькальду, которого брил ежеутренне.

Алькальд[99] только что восстал ото сна. Педрильо Педруго усадил его в кресло, повязал салфетку, подставил к подбородку тазик с кипятком и принялся умягчать пальцами его щетину.

— Ну и дела творятся на белом свете! — промолвил Педруго, от которого ждали не только бритья, но и новостей. — Ну и дела! Ограбили, убили и похоронили — и все в одну ночь!

— Это как? Ты что? Где это? — вскричал алькальд.

— Я говорю, — отвечал цирюльник, орудуя куском мыла поверх его носа и рта, ибо испанский брадобрей обходится без кисточки, — я говорю, что Перехиль-гальего ограбил и убил мавританского мусульманина и в ту же ночь похоронил его. Maldita sea la noche — будь проклята злосчастная ночь!

— А ты-то это откуда знаешь? — полюбопытствовал алькальд.

— Потерпите, сеньор, сейчас вы все услышите, — обещал Педрильо, схватив его за нос и проводя бритвою по щеке. Затем он рассказал обо всем, что видел, не прерывая своего занятия: борода была побрита, подбородок вымыт и насухо вытерт грязной салфеткою, а мавр тем временем ограблен, убит и похоронен.

А этого самовластного алькальда знала вся Гранада — он был сущий кровосос, скареда и сквалыга. Нельзя, однако ж, отрицать, что правосудие у него было в цене — оно отпускалось на вес золота. Он рассудил, что произошло убийство и грабеж, — и выручка, надо думать, богатая; вопрос, стало быть, в том, как ее законно прибрать к рукам. Что толку, если преступник будет болтаться на виселице? А вот если добыча его достанется судье, — тогда-то правосудие и восторжествует. В таких мыслях он призвал своего доверенного альгвасила — поджарого, с голодным огнем в глазах, одетого, как испокон веков подобает его должности в Испании: в подвернутой черной бобровке, засаленных брыжжах и коротком темном плаще, кой-как болтавшемся на плечах; его тощее тулово облекала выцветшая черная рубаха, а в руке он держал тонкий белый жезл, грозный знак своей власти. Эта гончая древней испанской породы взяла след злополучного водоноса с таким проворством и чутьем, что бедняга Перехиль еще по пути домой был перехвачен и вместе с ослом доставлен к блюстителю правосудия.

Алькальд яростно ощерился на него.

— Дрожи, негодяй! — взревел он таким голосом, что у малорослого гальего затряслись коленки. — Дрожи, негодяй! И не вздумай запираться, мне все известно. За твое преступление тебя надо вздернуть на виселицу, но я из милости готов выслушать твои оправдания. В твоем доме был умерщвлен мавр, нечестивец и враг нашей веры. Я понимаю, ты прикончил его во славу божию, и поэтому буду снисходителен. Отдай награбленное, и мы, так и быть, замнем дело.

Бедняга-водонос призвал всех святых в свидетели своей невиновности, но — увы! — никто из них не явился, да если б и явились, алькальд загнал бы их обратно в святцы. Водонос правдиво и без утайки рассказал, как оно все было с мавром, но и это не помогло.

— Стало быть, ты упорствуешь, — вопросил судья, — и утверждаешь, будто у этого магометанина не было ни денег, ни драгоценностей, на которые ты позарился?

— Спасением души своей клянусь, ваша честь, — отвечал водонос, — ничего у него не было, кроме сандаловой шкатулки, отказанной мне в благодарность за гостеприимство.

— Сандаловой шкатулки? Сандаловой шкатулки! — воскликнул алькальд, и глаза его сверкнули при мысли о дорогих каменьях. — А где эта шкатулка? Куда ты ее спрятал?

— С позволения вашей милости, — отвечал водонос, — она у меня там, в корзине на осле, не угодно ли, ваша честь?

Едва он это выговорил, как хваткий альгвасил уже исчез и в мгновение ока вернулся с таинственной сандаловой шкатулочкой. Руки у алькальда дрожали от нетерпения, он открыл шкатулку, все воззрились, но, увы, никаких сокровищ там не было, только свиток пергамента, исписанный арабской вязью, и огарок восковой свечи.

Когда с подсудимого нечего взять, правосудие, даже в Испании, становится беспристрастным. Алькальд пришел в себя после огорчения и, видя, что прибытком здесь не пахнет, безучастно выслушал объяснения водоноса и подтверждения его жены. Убедившись, таким образом, в невиновности Перехиля, алькальд освободил его из-под ареста и даже присудил ему шкатулку как заслуженную награду; только осел был конфискован в уплату судебных издержек.

Так что незадачливому коротышке-гальего пришлось снова таскать воду самому и ходить в гору — под гору, на колодец и от колодца Альгамбры с большой глиняной кубышкой на плече.

Когда он брел наверх в знойный полдень, привычное добродушие изменяло ему. «Вот собачий сын алькальд! — выкрикивал он. — Это же надо — разом лишить бедного человека пропитания и отобрать у него лучшего друга!» И при воспоминании о возлюбленном товарище трудов своих у него прямо сердце надрывалось. «Ах осел ты мой милый! — восклицал он, поставив ношу на камень и утирая пот со лба. — Ах ты мой милый осел! Помнишь небось своего старого хозяина! Тоскуешь небось по кубышкам-то, ах ты бедолага!»

В довершение печалей дома его ждали вопли и причитания: жена ведь предупреждала его против такого дурацкого и такого злосчастного гостеприимства — и теперь, как истая женщина, не упускала случая напомнить ему о своей рассудительности и прозорливости. Если дети просили есть или показывали вконец заношенную одежонку, она злорадно отсылала их: «Подите к отцу — он у нас наследник царя Чико, пусть он вам достанет, что надо, из своей шкатулки».

99

Алькальд — выборный глава городского управления в Испании.