Жариков Леонид Михайлович

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Власть в городе менялась почти ежедневно. О том, кто занял город, узнавали по флагам на доме торговца Мурата.

Каждое утро, прежде чем выйти на улицу, нас, малышей, посылали в «разведку». Если над высоким крыльцом развевался красный флаг — в городе наши. Тогда все высыпали за ворота. Если черный — махновцы. Но с тех пор, как наши отступили на Прохоровский рудник, у Мурата все время висел белогвардейский флаг.

Я, как и мои сверстники, жил в городе, занятом беляками, но все время думал, о наших, вспоминал прощанье с отрядом красноармейцев и особенно с дядей Митяем.

Я вспоминал, как дядя Митяй пришел к нам в землянку, увешанный гранатами и перепоясанный пулеметными лентами, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Не горюй, Ленька, завтра вернемся! И тогда уж обязательно подарю тебе стозарядный револьвер. Не горюй! Отомстим белякам за твоего отца и мать.

Попрощавшись с Васькой — моим любимым другом, с его отцом и матерью, дядя Митяй ушел, и с тех пор я его не видел и тосковал по нем, как по родному отцу.

И, когда он с Прохоровского рудника обстреливал город и вокруг разрывались снаряды, я радовался этому, как будто он посылал не снаряды, а бросал мне кульки с конфетами.

Каждое утро мы с ребятами наблюдали, как дядя Митяй начинал стрелять из пушек. Белые облачка на руднике вспыхивали то из-за шахты, то далеко в стороне, за железнодорожной насыпью. Снаряды летели с разных концов рудника, но мне почему-то казалось, что все их выстреливает сам дядя Митяй. Я даже представлял себе, как он бегает от одной пушки к другой, кричит сам себе: «Огонь!» и только нажимает курки, а снаряды так и вылетают, так и взрываются.

Мы с Васькой не могли допустить, что беляки продержатся в городе долго, и ожидали дядю Митяя с часу на час.

Каждое утро я просыпался с мыслью, что он уже в городе, что сейчас он придет ко мне и скажет: «Ну, орел, получай!» и подарит не сто-, а тысячезарядный револьвер, но белогвардейский флаг попрежнему болтался над кирпичными ступеньками лавки Мурата.

Так продолжалось восемь дней; на девятый утром я созвал ребят на чердаке моего заброшенного дома, в котором жил я с отцом и матерью до того, как их убили казаки.

На чердак пришли только рыжий Илюха и Абдулка Цыган, остальные друзья рассеялись.

Алеша Пупок умер с голоду. Одноногого Учу Банабака убил шкуровский офицер за то, что он, расхаживая по главной улице, пел песню:

Офицер так ударил Учу по виску рукояткой плети, что тот выронил свой костыль, упал и больше не поднялся.

На пустом чердаке за трубой лежал примятый пучок соломы, на котором спал дядя Митяй, когда скрывался от белых.

Мы подошли к слуховому окну и начали осматривать окраину города.

Около завода горел склад снарядов. Огромные белые клубы дыма, круглые, как бутоны, плавно взлетали к небу. Высоко над терриконом бутон быстро развертывался и от пламени казался похожим на красную розу, лепестки которой медленно падали на землю. Немного спустя доносился грохот взрыва.

— Во — бахает! — сказал Илюха и лизнул у себя под носом.

— Ну и бахает! — возразил я. — Дядя Митяй получше умеет.

— Какой дядя Митяй? — спросил Илюха.

— А ты не знаешь?! — возмутился я. — Самый главный в городе. Тот, что до нас ходил. Помнишь?

— От тот лысый? — спросил Илюха.

В это время над самой крышей завыл снаряд и ухнул где-то в Центре города. Мы присели.

— Ого! Это дядя Митяй гостинца белякам прислал, — сказал я.

Ребята засмеялись, и, когда в стороне тонко пропел другой снаряд, Илюха вылупил глаза и крикнул:

— Фунт колбасы белякам на обед!

— Борщу кастрюлю! — не своим голосом завопил Цыган, провожая третий снаряд.

— Огурцов с баклажанами на завтрак!

— Дыню-у!! — надрывались мы, перебивая друг друга и стуча деревянными «босоножками» по чердачному настилу.

Вдруг с улицы донесся отчаянный крик перепуганной курицы. Илюха, выглянувший в слуховое окно, порывисто схватил меня за рукав.

— Шкуровцы!

Мы осторожно высунулись в окно.

По улице мчались на лошадях три шкуровца в черных квадратных бурках, а впереди, распустив крылья, бежала рыжая курица.

Один из шкуровцев бросил в нее чем-то, но промахнулся, другой выстрелил из нагана. Курица подпрыгнула, перевернулась, несколько раз дрыгнула желтыми лапами и затихла.

Третий шкуровец нагнулся с седла, наколол ее на шашку и положил в сумку, висевшую на седле.

— Вот гады, курей наших бьют! — сказал Илюха.

— Споем? — предложил я, подморгнув глазом.

— Споем!

Абдулка Цыган присел под окном и громко запел:

Мы подхватили:

Где-то совсем близко взорвался снаряд. Черепица на крыше загремела. Мы присели, заткнув уши, но песню грянули еще громче.

Когда шкуровцы скрылись в переулке, мы снова высунулись из окошка. Всюду виднелись крыши землянок, поросшие полынью и лебедой. На всей улице было пустынно, как на погосте. Окна землянок были загорожены от пуль подушками. Люди сидели в погребах. В первые дни боев туда выносили только подушки и тюфяки, потом — кровати, столы, и через несколько дней на голубоватых от плесени стенах висели картинки, полотенца, кастрюли. Погреб становился жилой комнатой.

Со дня отступления дяди Митяя на всей нашей улице осталось только четверо мужчин: я, Васька, его безногий отец Анисим Иванович и Абдулка Цыган.

Были еще двое, но их я не считал мужчинами.

Илюха был трус, он по целым дням не вылезал из погреба. Отца одноногого Учи Банабака — старого волосатого грека — я не считал мужчиной потому, что он чистил в городе офицерам сапоги.

Главным из всех мужчин я считал Анисима Ивановича, хотя у него и не было ног. Каждый день с утра до ночи он вместе с Васькой делал босоножки, а по ночам чинил старую обувь, собранную где попало. Готовые пары он относил в сарай и зачем-то засыпал углем.

Только значительно позже Васька объяснил мне:

— Дядя Митяй придет скоро, а обужи у красноармейцев нету. Вот мы и починяем.

Я смотрел из слухового окна на крышу нашей землянки, и мне вспомнилось, как однажды ночью за эту обувь чуть не убили Анисима Ивановича.

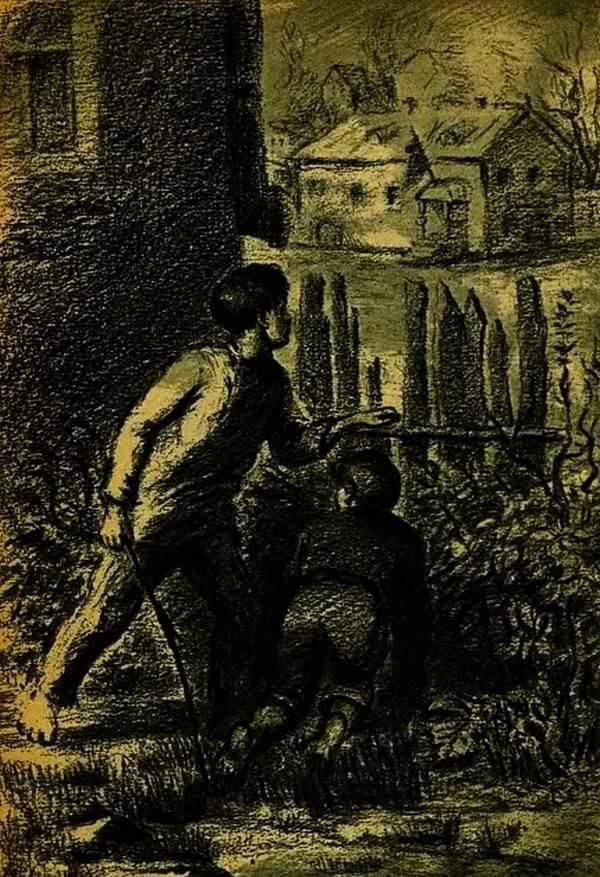

К нам пришли четверо. Все они были в черных волосатых бурках. Главный, у которого спереди во рту не было двух зубов, вошел, медленно осмотрелся и, указав на Анисима Ивановича наганом, спросил:

— Сапожник?

— Да, сапожничаю, — ответил Анисим Иванович с кровати.

— Обужа есть? — строго спросил офицер.

— Какая обужа?

— Слепая! Чего дурачком прикидываешься?

— Ну, у сына есть, а мне зачем она? — ответил Анисим Иванович.

Слышно было, как по двору ходили, звякая шпорами. Скрипела дверь погреба. Чем-то гремели в сарае.

— Одевайся! — коротко приказал беззубый.

Васькина мать, тетя Матрена, испуганно бросилась к офицеру:

— Ваше благородие, за что? Ведь он калека!

— Не вой! Цел будет твой калека.

Анисим Иванович сполз с кровати, надел пиджак, шапку и взобрался на свою низенькую четырехколесную тележку.

— А-а-а, у тебя катушек нету? — протянул офицер, глядя туда, где должны были быть ноги Анисима Ивановича. — Ты бы так и сказал.