Мадрид в районе тюрьмы, залитый солнцем, желто-красный, излучал счастье. С ней никто не простился, за исключением дона Мартина: «Я отвезу тебя, куда скажешь, Мария Луиса». И на своей двуколке он отвез ее в пансион на улице Хакометресо, тот самый, где Ганивет подхватил сифилис от какой-то негритянки.

Дон Мартин привязал лошадь у входа и поднялся с Марией Луисой в ее комнату. Дон Мартин Мартинес, прадед, не снимая плисовых кальсон, и Мария Луиса, самая распутная из всех птичек стайки, сладко совокупились на ее незастеленной прохладной постели, основательно и со знанием дела. Затем они заказали в комнату завтрак с круассанами, двойным кофе, омлетом и анисовой водкой.

Мария Луиса, умиротворенная post coitum[93], рассказала дону Мартину свою историю:

— После того как меня оставил Мачакито, я хотела укрыться дома, подальше от мира и мужчин, но зять, национал-католик, пользуясь тем, что моя сестра слегла, всячески меня домогался. Когда он наконец понял, что я не дамся, он объявил меня падшей женщиной, паршивой овцой и повсюду кричал, что я подаю дурной пример его детям и живу за счет семьи, то есть за его счет, а он зарабатывал на вполне достойном, по его словам, издании католического толка, которое, честно сказать, очень плохо продавалось. Тогда я собрала свои вещи и ушла из дома, не попрощавшись. Я начала с «Ритца», потом был «Палас», а теперь работаю в «Чикоте»[94].

Дон Мартин Мартинес, который стал прадедом в пятьдесят лет (в моей семье очень рано начинают делать детей, я уже это говорил), еще раз отымел Марию Луису и, когда она, довольная, уснула (а ему уже было около 60 или 70 — как летит время!), положил ей на столик целую горку серебряных и золотых дуро, добавив несколько севильских дуро Романонеса, уже отмененных, но все еще бывших в ходу.

Огромной волной Grande Guerre к нашему дому прибило Каролину Отеро, некогда Прекрасную Отеро, с ее внешностью хорошенькой служанки или порочной шансонетки, это как посмотреть. Каролина Отеро (мы предали забвению ее парижское прозвище, она не возражала) мыла посуду так же хорошо, как пела и танцевала на изысканных вечерах, и еще регулярно ложилась в постель с доном Мартином, а иногда, если представлялся случай, то и со мной.

Каролина Отеро ходила по дому босиком в ночной сорочке, короткой и прозрачной, с распущенными незавитыми волосами и бледным погасшим лицом. Сейчас я думаю, что, наверно, мы сильно злоупотребляли ею. Дон Мартин Мартинес имел ее при всяком удобном случае. Он словно отыгрывался на ней за крах, к которому его привел установившийся мир. Прекрасная Отеро была его последним трофеем, отнятым у победителей, хотя, строго говоря, к числу победителей относился и он сам.

Каролина Отеро, легко для меня доступная, тут же заменила мне в интимной жизни Сасэ Каравагио и козу Пенелопу. Каролина делала мне минет и еще много такого, чего никто никогда не делал раньше, даже искусные проститутки с Санта-Клара[95].

Говорили, что Прекрасная Отеро, а теперь просто Каролина, ложилась в постель и с женщинами, я не интересовался этим, мне было все равно. Бесшумной тенью, отражаясь в зеркалах, она скользила по гостиным, столовым и дворикам, французская королева с неприбранными волосами, униженная и обесчещенная. Почти гильотинированная.

На закате из глубины сада доносились галисийские песни, она пела тихим голосом, сдержанно, но с большим чувством.

Кузен Хакобо приходил к нам все реже и реже, поскольку тетушка Альгадефина не выказывала к нему никакого интереса, но, когда он умер в своей далекой провинции, нам, по его завещанию, досталось огромное наследство в доходных домах, бумагах и монетах, что спасло семью от полного краха. Без сомнения, он сделал это ради тетушки Альгадефины и ее здоровья, но пользовались его богатством мы все и были очень ему благодарны. А я решил, что большая семья в принципе не может разориться, но я, конечно, не думал тогда о революции, и это было моей ошибкой. Ни деньги Кристо Переса, Сандесеса, ни деньги кузена Хакобо не защитят нас от революции, которая разорит и разрушит очень много семей, в том числе и нашу.

Революция не заставила себя долго ждать. Вслед за провозглашением Республики начались погромы: республиканцы жгли церкви и выгоняли монашек из монастырей. Церкви сжигает Бог, как сказал Бергамин, но кто бы их ни жег — Бог или Дьявол, — а надо было спасать Марию Эухению. Мы выехали ночью в семейном фиакре, дон Мартин с кучером на козлах, мама, тетушка Альгадефина и я между ними в глубине коляски.

Военные, анархисты, штатские с ружьями останавливали машины. Республика на наших глазах превращалась в Революцию. Дон Мартин всем кричал:

— Я республиканец! Я сторонник Асаньи! Я либерал! Я атеист!

И его пропускали.

Когда мы подъехали к бернардинкам, монастырь уже лизали большие языки пламени. Мария Эухения вышла к нам в мирской одежде, снова с непокрытой головой, с прической, как у Клео де Мерод, как она всегда носила, и я опять увидел знакомый овал лица, словно нарисованный Вермеером.

По приезде в наш дом Мария Эухения сразу же привела себя в порядок, но в доме не было мужчин, способных оценить ее красоту, исключая меня, слишком юного, маменькиного сынка, и дона Мартина, слишком старого. Дедушка Кайо, естественно, был не в счет. Монастыри горели, и Мария Эухения вновь стала прежней, только более зрелой, с усталым взглядом и мудрой улыбкой.

— Привет, Франсесильо, ты уже совсем мужчина.

— Привет, Мария Эухения.

Приоткрытая дверь, замочная скважина, темный угол и другие никому, кроме меня, неведомые наблюдательные пункты — я часто подсматривал любовь Марии Эухении и Каролины Отеро: два прекрасных обнаженных тела, ангельская красота содомского греха. Какое великолепное изобилие для Пикассо: груди, ягодицы, ноги, лица — он бы не отказался от такой картины.

После такого зрелища я, естественно, мастурбировал, потому что коза Пенелопа на этом фоне никуда не годилась.

В доме быстро узнали про любовь Марии Эухении, монахини-бериардинки, и Прекрасной Отеро, парижской музы русских принцев. Но никто ничего не говорил и никак это не комментировал. Сестры Каравагио ничего не знали. Удивительно, но Каролина Отеро время от времени продолжала приходить в мою комнату по ночам, и мы пылко занимались любовью, ликвидируя пробелы в моих любовных познаниях. Я стал постигать тогда, что сексуальность женщины многообразна, она словно исследует свое тело и бывает счастлива, только если перепробует все, что возможно. Мужчина всего лишь сноска на пансексуальной странице женщины. Открывшееся мне знание научило меня никогда не ставить себя выше женщины, воспринимать тело каждой женщины как незаслуженный подарок и быть благодарным этому случайному, недолгому, пленительному счастью.

Тетушка Альгадефина переживала период целомудрия, чахотки и меланхолии, поэтому она достала письма и стихи Рубена, — пакет уже посинел и позеленел от времени, которое не всегда проявляет себя на бумаге желтым цветом, — неторопливо развязала ленточки и принялась читать стихи и прозу, не столько, возможно, из верности давно далекому любовнику, сколько из желания воскресить ушедшее время. Мы знали о Рубене по журналам и газетам. Воспоминание о любви всегда лучше, чем сама любовь, думал я. Тетушка Альгадефина словно перенеслась в ту давнюю идиллию с вдохновенным трансцендентным индейцем и снова наслаждалась ею. Она растянулась в шезлонге под магнолией и читала мне стихи Рубена:

93

После соития (лат.).

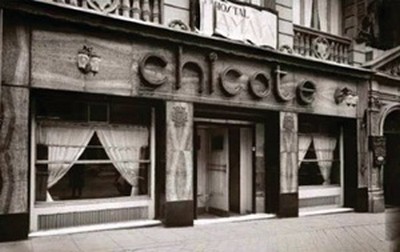

94

Бар «Музей Чикоте», расположенный на улице Гран Виа, открытый в 1931 г. известным барменом из отеля «Ритц» Перико Чикоте (1899–1977), стал символом целой эпохи, культурной ценностью и известным местом отдыха ночного Мадрида на протяжении большей части XX в.

95

Улица в Мадриде.