В сейфе военно-морского атташе был обнаружен «Код -1918» японского флота. Постранично он был сфотографирован и аккуратно возложен на место. Через год-два операция была проведена повторно, с целью выявить появившиеся за это время изменения в шифре. Японские дипломаты так и не узнали, что американские разведчики разгуливают по консульству и открывают сейфы почти как у себя дома. Отдел военно-морской разведки ВМС, как соучастник и наиболее заинтересованное лицо, получил копию кода. Для его дешифровки при Отделе средств связи был создан 5-й отдел — Организация по разведке средств связи, названная для маскировки «Исследовательской лабораторией». В официальных документах новая структура получила обозначение ОП-20-Дж.

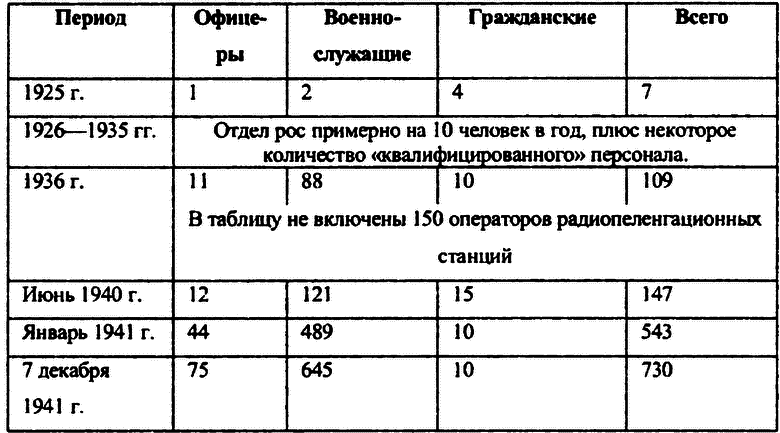

Но дальше дело не пошло. Руководство флота с невниманием относилось к дешифровке японского кода, не испытывало энтузиазма. В отделе работало всего 7 человек. Неудивительно, что на обычный перевод «Кода-1918» ушла масса времени. Пять лет трудился отдел, прежде чем шифровальная книга стала доступна любому американцу. Но перевод оказался не самым большим «оврагом» на пути американских разведчиков, куда больше сложностей доставляла японская морзянка. Японское письмо иероглифическое, а не алфавитное, поэтому принятые во всем остальном мире «точки-тире» для японских радистов были просто звуками. «Азбука Морзе», использовавшаяся в Японии, называлась «Ката Кана» и имела вдвое больше знаков и комбинаций, нежели ее европейский прототип[650] .

Ставили палки в колеса и свои — изоляционисты. При президенте Гувере политика экономии на разведке достигла своего апогея. Так, секретный фонд в «Риггс Банке» в Вашингтоне, использовавшийся для закупки оборудования ОП-20, а также для финансирования операций по проникновению в японское консульство, фотографированию и переводу японских кодов, никогда не превышал суммы в 100 000 долларов, а в периоде 1927 по 1930 г. постоянно уменьшался. В 1931 г. начальник ОНИ капитан У. Багтлей под давлением администрации был вынужден вернуть в казначейство 65 000 долларов из этого фонда. Попытки вразумить президента успеха не имели[651]. Не лучше дела обстояли и с собственным начальством и офицерами. Как и в армии, в ВМС разведка не котировалась, считалась препятствием для карьерного роста. Офицеры любым путем стремились избежать назначения в разведку. Это означало практически конец карьеры. «Предвоенные разведчики, в особенности криптоаналитики, всем флотом воспринимались как в той или иной степени сумасшедшие, и их значимость недооценивалась»[652]. Подобное отношение наносило серьезный удар как по возможностям набора, так и обучения нового персонала, подрывала усилия по повышению эффективности ОНИ. Еще одной крайне серьезной бедой разведки было то, что высшие офицеры флота не воспринимали деятельность разведотдела по-настоящему серьезно. Но работа продолжалась, увеличивалась численность ОП-20-Дж, хотя и крайне медленно.

В 1923 г. начальник штаба ВМС США (ЦНО) адмирал Э.В. Эберл отдал приказ о перехвате закодированных иностранных посланий[653]. Данное распоряжение и явилось отправной точкой создания сети станций радиослежения и перехвата. Началось систематическое изучение японской системы беспроводных коммуникаций. Первые результаты появились на Филиппинах, начальник радиослужбы Азиатского флота Г. Киддер смог изучить японскую морзянку — «Ката Кана» — и начал перехватывать сообщения. Несколько меньших успехов добились и некоторые другие операторы. Однако операции по перехвату были неcкоординированными и велись лишь на одном-двух кораблях Азиатского флота операторами самоучками.

Качество перехваченных донесений, написанных от руки, было чрезвычайно низким. Подчас не получалось разобрать почерк. Поэтому в морском министерстве озаботились созданием специальных пишущих машинок с японской клавиатурой. В 1924 г. работа была завершена и действующие станции перехвата получили новое оборудование. В том же году начальнику Отдела средств связи командору Макклину удалось уговорить начальника штаба создать стационарную станцию радиоперехвата. Командующий Азиатским флотом адмирал Т. Вашингтон получил соответствующие распоряжения, и станция начала «слушать» эфир в здании Американского консульства в Шанхае. Ответственность за ее деятельность была возложена на Вашингтона, а станция получила кодовое обозначение «А»[654]. При этом в задачи новой организации входило слежение не только за радиообменом японских ВМС и торгового флота, но и за англичанами. Все перехваченные сообщения отправлялись в Вашингтон в ОП-20-Дж, где они подвергались дешифровке, после чего направлялись в отдел разведки ВМС.

Но здесь возникала новая проблема: во всем военно-морском министерстве было всего один-два опытных переводчика, знавших японский язык. Уже на ранних этапах деятельности ОП-20-Дж поток перехваченных шифрограмм был таким, что имевшиеся переводчики физически не могли справиться с нагрузкой. Ситуация вынуждала сортировать депеши и переводить лишь наиболее ценные, сточки зрения американских ВМС. Отправители и адресаты — вот два основных критерия, по которым отсеивались каблограммы. Переведенные депеши подверглись повторной сортировке с целью отделить те, которые не стоит класть на стол высшему руководству.

Перед станцией «А» ставилась главная задача — наблюдение за радиообменом японских консульств в Китае. В 1927 г. такую же задачу получили и операторы — самоучки из подразделения Морской пехоты США, расположенного в Пайпинге (Бейюнг), станция получила название «Эйбл» и просуществовала 8 лет. Она была расформирована лишь ввиду японской угрозы городу. Работы по перехвату дипломатического радиообмена были возложены на штаб 4-го полка морской пехоты в Шанхае, которому было передано подразделение опытных радистов ВМС, обученных японской системе шифрования. Это подразделение также получило название «Эйбл»[655].

В 1926 г. ОНИ завершил перевод «Кода-1918». В него были внесены изменения, добытые старым методом в японском генеральном консульстве. Итоговый вариант шифра получил название «Красная книга» и был передан начальнику Отдела средств связи ВМС (ДНС)[656]. Но для организации полноценной сети станций радиоперехвата катастрофически не хватало кадров. Во-первых, по указанным выше причинам офицеры не хотели служить в разведке, во-вторых, обученных людей с достаточным опытом было вообще «раз, два и обчелся». Отдел средств связи и Разведывательный отдел начали долгую и кропотливую работу по устранению данного недостатка. Прежде всего были отобраны несколько наиболее опытных радистов ВМС для того, чтобы обучить их работе с «Ката Кана» и японским телеграфным кодом. Так появилась школа, которая расположилась в специально сконструированном помещении, на чердаке старого здания военно-морского министерства в Вашингтоне. Инструктором стал капитан-лейтенант Киддер — человек, первым разгадавший японскую морзянку.

Школа открылась в октябре 1928 г. и за 8 месяцев выпустила три группы, 8 выпускников получили назначение на Гуам, где вместе с капитан-лейтенантом радиослужбы ВМС М. Лайоном, который самостоятельно изучил японскую систему передачи данных, составили вторую станцию радиоперехвата «Бэйкер».

Наличие в руках военно-морской разведки «Кода-1918» и уже более или менее развернутая сеть станций перехвата позволили Соединенным Штатам проникнуть в святая святых Императорского флота. В 1930 г. станция «Бэйкер» вела наблюдение за радиообменом японских ВМС. Персоналу станции удалось перехватить донесения военных кораблей, которые в тот момент принимали участие в «больших маневрах»[657]. В итоге военно-морское министерство получило исчерпывающую информацию о структуре, состоянии и корабельном составе японского флота. Более того, была выяснена стратегическая концепция ВМС Страны восходящего солнца и планы на случай войны. Из мониторинга радиообмена стало ясно, что маневры были прикрытием 100% мобилизации флота (в море вышли резервные корабли, дополнительный персонал и суда, мобилизованные в торговом флоте). «Когда несколько месяцев спустя японская армия начала вторжение в Маньчжурию, ее тыл был прикрыт военно-морскими силами, превосходящими американский флот мирного времени, и начальник штаба ВМС знал это»[658]. А вот военно-морской атташе США в Токио не заметил ничего необычного, меры секретности, предпринятые японцами, просто поражали.

650

Whitlock D. L. The Silent War against the Japanese Navy// Naval War College Review, Autumn 1995, Vol. XLVIII, No. 4, p. 43.

651

Parker F. D. Pearl Harbor Revisited:United States Navy Communications Intelligence 1924—1941// United States Criptologic History. CH-E32-94-01. Center for Cryptologic History National Security Agency. 1994. p. 4.

652

Prange G., Goldstein D.M., Dillon K.V. At Down ... p. 288.

653

Holtwick J. S. Naval Security Group History to World War II/ SRH-355, June 1971, pp. 39-40.

654

Parker F. D. Op.cit. pp. 3 — 4.

655

A Brief History of the Radio Security Station Marine Detachment, Peiping, China/ SRH —178, pp. 6—8; SRH-179, pp. 8—11.

656

Аббревиатура от англ.: Director of Naval Communications — DNC. (Прим. авт.)

657

«Большие маневры» — масштабные учения японского флота, нередко включающие в себя не только корабли ВМС, но и отмобилизованные гражданские суда. Проводились раз в 3 года. (Прим. авт.)

658

Safford L. F. SRH-149, р. 6.