— Допустим, — проворчал Климентьев. — Но сейчас главный вопрос в том, как нам выбраться отсюда и рассказать Степанову — или кому-то другому — о том, что нам известно. Проще говоря, как нам уцелеть. Вас так или иначе не выпустят — вы слишком до многого докопались. Меня прибрали, потому что я знал, что вы были на заводе и не покидали его и, услышав о вашем исчезновении, мог бы сам разоблачить Епифанова, сопоставив все факты. И уж теперь тем более... Черт, голова трещит. Думайте, пацаны, раз вы такие умные.

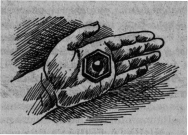

Мы посерьезнели и задумались. Никаких толковых идей в голову не приходило, только одна мысль крутилась: «Лишь бы Брюс не подкачал! Лишь бы Брюс не подкачал!» Напрягшись от внутреннего напряжения, я машинально вытащил из кармана гайку, оброненную Брюсом, и так же машинально стал подбрасывать ее на ладони, тупо на нее глядя.

— Что это? — спросил вдруг Климентьев.

— Гайка, которую Брюс оставил на подоконнике бухгалтерии, когда залетал к нам, — ответил за меня Ванька.

— Дай-ка поглядеть. — Климентьев забрал гайку с моей ладони и некоторое время внимательно ее рассматривал. Потом он побледнел: — Так! Очень хочется ошибаться, но теперь, кажется, я знаю, как мы погибнем.

Мы с Ванькой онемели — и уставились на Климентьева, молча дожидаясь объяснений.

И Климентьев объяснил.

Глава 10

МИНУТА РЕШАЕТ ВСЕ

— Потрепанная непогодой внешняя поверхность, отличная резьба, следы характерной маркировки... Очень похоже на гайку одного из устройств железнодорожного полотна. Может быть, одна из деталей железнодорожной стрелки. Кто-то подпортил стрелку, развинтив ее, а ваш Брюс подхватил одну из отвинченных гаек.

— И что?.. — в один голос спросили мы с Ванькой, уже начиная догадываться. Нам стало нехорошо.

— Наши вагоны погонят на сортировочную уже сегодня вечером. Думаю, с первыми сумерками или чуть попозже. Надо полагать, машинист на сортировочной уже получил служебную телефонограмму выезжать за ними и прицеплять. На испорченной стрелке произойдет катастрофа, там как раз такой удобный откос, весь каменистый. На этом откосе вагоны разлетятся в щепки, весь ворованный алюминий высыплется наружу. Милиция подъедет — и на месте катастрофы обнаружит все доказательства, что Степанов перегонял ворованный металл. Хоть сразу арестовывай!.. Епифанов не рассчитывал, конечно, что мы сунем свой нос, куда не надо, в самый неподходящий момент. Но три трупа на места катастрофы — это даже еще лучше. Убедительней и трагичней. Кроме того, все знают, что я — человек Степанова, и, конечно, многим известно, что вы действовали по его поручению. Лишние доказательства причастности Степанова.

— Но ведь мы можем и не погибнуть... — подал голос Ванька. Довольно слабо прозвучал его голос, нужно сказать.

— Так нам и дадут не погибнуть! — криво усмехнулся Климентьев. — Если кто-то из нас останется в живых после крушения, то Епифанов с подручными — которые, конечно, для подстраховки будут дежурить рядом — сразу оприходуют выжившего камнем по голове. Никто никогда не докажет, что это не было смертельной травмой при падении.

Его доводы прозвучали настолько убедительно, что мы совсем пали духом.

— Надо думать, мы сидим не просто в запертом, а в уже опломбированном вагоне, — продолжил Климентьев. — Нас потому и не убили сразу, чтобы любая экспертиза дала ответ: смерть наступила во время катастрофы. И все концы в воду.

— Но... — Я почувствовал, как мой голос начинает совсем хрипеть и кукарекать, и прокашлялся, чтобы говорить более-менее внятно. — Но ведь когда машинист подаст паровоз, тут будут прицеплять вагоны, вокруг будут расхаживать люди... Мы закричим, и нас услышат.

Климентьев покачал головой:

— Машинист точно не услышит. Машинист будет сидеть в своей кабинке, и шум двигателя будет заглушать для него почти все посторонние звуки. А если Епифанов договорится, чтобы вагоны прицепляли «надежные люди» — а так оно и будет, надо полагать, — то хоть кричи, хоть не кричи, толку никакого.

— А что будет с машинистом? — спросил вдруг Ванька.

— На машиниста им наплевать, — пожал плечами Климентьев. — Разобьется, останется ли жив, им все равно... То есть было бы наплевать, если бы мы не оказались в вагоне, — поправился он. — Теперь им придется проверять, не остался ли в живых кто-нибудь из нас, — и машиниста тоже убьют как ненужного свидетеля, если ему повезет и он уцелеет при крушении.

— Так что нам делать? — Я с тоской поглядел на окошки. Как быстро уходит солнечный свет! Никогда в жизни он не таял так быстро. А с первыми сумерками для нас может наступить жуткая развязка.

— Можно надеяться, что я не прав, — сказал Климентьев. — Хотя надежды мало. Это самый логичный исход, и я бы догадался о нем, даже если бы не было этой гайки. Гайка лишь заставила меня догадаться намного быстрее. Раз эта надежда отпадает, остается две других. Первая на Брюса. Если он выполнит все, что положено, то нас успеют спасти. В противном случае нас начнут искать уже тогда, когда рее для нас будет кончено. И вторая надежда — на нас самих. Если мы возьмем ребят в руки, не станем раскисать и засучим рукава — мы авось что-нибудь придумаем и как-нибудь выберемся.

— Может, все-таки попробовать выломать одну из этих решеток? — Ванька глядел на окошки. — Мне кажется, я бы сумел протиснуться. Я все-таки самый худенький из всех.

— Давайте попробуем, — согласился Климентьев.

Мы подобрались к одному окошку, потом к другому. Решетки были заделаны на удивление прочно. Голыми руками их было не взять. Климентьев стал шарить по карманам, что-то бормоча про свой перочинный ножик, которым можно будет попробовать поковыряться. Но ножика в итоге он так и не нашел. Видно, ножик у него из кармана забрали — на всякий случай.

Так мы прошли одно за другим все шесть окошек и поняли, что без какого-нибудь дополнительного приспособления, вроде ломика, который можно было бы использовать как рычаг, решетка ни на одном из них не поддастся. Тогда мы стали ворочать из угла в угол все груды металла, надеясь найти хоть что-нибудь стальное или чугунное. Но попадался один алюминий, мягкий и абсолютно не годящийся для того, чтобы с его помощью хоть что-то выламывать.

Мы ворочали этот алюминий и ворочали — не знаю, откуда силы брались. Кончилось тем, что у меня потемнело в глазах и я ненадолго отключился, а у Ваньки вообще голова от напряжения закружилась так, что его вытошнило. Тогда Климентьев объявил отбой.

— У вас у обоих — хорошие признаки сотрясения мозга, — сказал он, с беспокойством поглядывая на нас, распростершихся на полу вагона. — Вам вообще сейчас лишние нагрузки запрещены. Надо придумывать что-то другое.

Мне было настолько плохо, что не находилось сил на то, чтобы начинать что-то придумывать — пальцем пошевелить. Я лежал и с каким-то равнодушием отчаяния (я часто встречал это выражение в книгах, но до сих пор не очень понимал, что это значит) созерцал потолок. Ванька, похоже, был в точно таком же состоянии, если не хуже.

— Некоторых вещей я не понимаю, — слабым голосом проговорил я. — Как вы не заметили, что в вагоны грузят ворованный алюминий, свозя его из других мест? И как они собирались избавиться от вас — ведь вы должны были следить за разгрузкой и отправкой этих вагонов, так?

— С этим алюминием — мой прокол, — вздохнул Климентьев. — Я ЗНАЛ, что вагоны окончательно загрузят перед самым отводом, что они стоят практически пустые, а его в них уж есть — то и должно быть, поэтому несколько дней к ним не подходил. Думаю, они учли это. Отлично понимали, что я, когда других дел по горло, не стану присматриваться к ПУСТЫМ вагонам — раз в них нет металла, который можно разворовать. А насчет второго... Выходит, они так или иначе планировали, что я должен стать трупом. Я глупо попался. Епифанов — да, Епифанов ведь это был, черт возьми! — сказал мне, уходя домой, что меня кто-то ждет дальнем ангаре, кто — не знает, никогда видел этого человека, просто просили позвать меня, если мы пересечемся. И я поперся в дальний ангар — и получил по башке, а очнулся уже здесь, вместе с вами. Да, мой труп в вагоне должен, по их замыслу, придать всему делу видимость, будто я по поручению Степанова сопровождал ворованный металл — и погиб, случайно и нелепо погиб. Теперь-то я все понимаю, а тогда, даже попавшись в ловушку, я и мысли не заимел что сам Епифанов к этой ловушке как-то причастен. Ну, выполнил, лопух, очередную просьбу непонятно кого... Да, маску он изобрел себе наилучшую, ничего не скажешь!