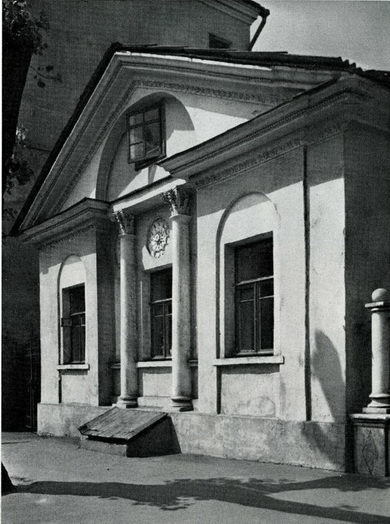

109. Жилой дом на ул. Ушинского (флигель бывш. усадьбы). XIX в.

Кварталы между радиальными магистралями, ведущими от центральной площади к Угличской и Власьевской воротным башням, в 1780-1790-х гг. были застроены торговыми рядами, отдельные двухэтажные блоки которых сохранились на улице ныне Большой Октябрьской (илл. 102).

К концу XVIII в. основные градостроительные задачи по оформлению нового городского центра были уже решены. На мощеных улицах и площадях рядом с прекрасными древними храмами и вокруг них выросли каменные административные, торговые здания, многие жилые дома, архитектура которых вызывала восхищение современников. Новый, XIX век Ярославль встречал как один из самых больших и красивых губернских городов России.

Очередной подъем городского строительства начался после Отечественной войны 1812 г. В Ярославле возводятся учебные заведения, театр, казармы, мосты, церкви. На средства частных лиц и особенно купечества строятся новые торговые ряды и многочисленные особняки.

Одним из первых сооружений этого периода является Гостиный двор, выстроенный в 1814–1818 гг. на месте срытых валов старого Земляного города XVII в., на участке между Угличской и Власьевской башнями (Первомайская ул., 6). Планировочное решение нового ансамбля свидетельствует о явном стремлении его автора продолжить развитие градостроительных идей генерального плана 1778 г. Композиционный центр Гостиного двора — ротонда, увенчанная плоским куполом, с развитым глубоким шестиколонным портиком, замкнула перспективу магистрали, шедшей тогда от Ильинской площади (средний луч, проложенный после разборки дворца наместника; ныне к ней выходит Депутатская ул.). Два протяженных корпуса торговых линий располагались по сторонам ротонды. Сохранилась только часть северного корпуса, выходящая ныне на Первомайскую улицу. Его оформляет нарядная колоннада галереи упрощенного ионического ордера; своеобразный ритм их широкого шага придает зданию стройность и изящество, характерные скорее для паркового павильона, чем для торгового здания. Немногочисленные детали и профили (маскароны, капители, белокаменные базы колонн) несомненно выполнены по чертежам умелого мастера. Не выяснено, кто был автором этого одного из лучших провинциальных ансамблей классицизма начала XIX в. (илл. 101).

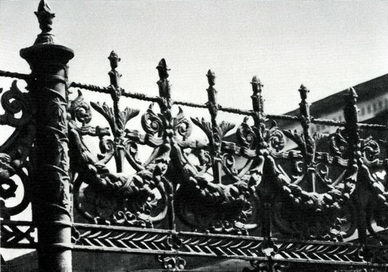

110. Решетка на Волжской набережной. 1825–1835

111. Решетка у дома на ул. Циммервальда. XIX в.

Автора ярославского Гостиного двора следует, видимо, искать среди ближайшего окружения Карла Росси, руководившего в эти годы работой по застройке Твери и составлявшего проекты зданий для многих городов Тверского наместничества, в состав которого тогда входил Ярославль. В частности, фасады некоторых ярославских особняков 1815–1820 гг. напоминают его известные проекты для Мологи, а также Рыбинска, где до сих пор сохранилось близкое к проекту Карло Росси здание биржи. Фасады бывшего Епархиального училища (1818 г., угол ул. Республиканской и Большой Октябрьской) близки более поздним петербургским постройкам этого прославленного русского зодчего. Массивный рустованный стилобат несет ряды широко расставленных колонн коринфского ордера, поддерживающих своеобразно декорированный аттик (излюбленный мотив последующего этапа творчества Росси). Композиционное решение углового криволинейного восьмиколонного портика поразительно совпадает с аналогичным решением в здании Сената и Синода в Петербурге (илл. 107).

В южной части площади Подбельского находится здание Духовной консистории, построенное в 1815 г. по проекту известного столичного архитектора Луиджи Руска. Его главный фасад, обращенный к Которосли, должен был стать частью неосуществленной регулярной застройки этой части набережной. Впечатление стройности центральной пониженной части, оформленной спаренными колоннами большого ордера, достигается контрастом ее с монолитными трехэтажными боковыми ризалитами (илл. 105). Боковые корпуса пристроены позже, в 1849 г.

В 1830-х гг. было завершено благоустройство центра Ярославля, проводившееся с 1823 г. под руководством губернского архитектора П. Я. Панькова. Это был малообразованный, но необычайно работоспособный архитектор, умевший угодить самым разнообразным вкусам. С его именем связаны перестройки многих древних ярославских и ростовских памятников, фасадам которых, в зависимости от вкусов заказчика, он придавал то классический, то ложноготический характер. Постройки, выполненные в Ярославле по проектам самого Панькова, немногочисленны. Среди них наиболее значительными были губернаторский дом (Волжская набережная, 25а), и несуществующие теперь здание городского театра и павильоны Мытного двора на Ильинской площади.

Выходец из низов, добившийся благодаря своему трудолюбию высокого общественного положения, Паньков был для Ярославля XIX в. своеобразной и колоритной фигурой. Однако в своем творчестве он никогда не мог подняться над средним профессиональным уровнем архитектурного ремесла. В качестве губернского архитектора он подписал ряд исполнительских чертежей по многим сооружениям и ансамблям Ярославля. Это дало повод некоторым исследователям необоснованно приписывать ему авторство таких уникальных памятников, как здание Епархиального училища и Гостиный двор.

В 1821–1822 гг. на месте срытых валов Земляного города разбили широкий бульвар (ныне Первомайский); через древние съезды к Волге перекинули арочные мосты. В 1825–1835 гг. высокий берег реки укрепили валунами и дерном и устроили одну из красивейших на Волге набережных с рядами деревьев и изящными беседками. До сих пор сохранилась ее строгая, простого рисунка чугунная решетка (илл. 110).

Вдоль старинной набережной и бульвара, в глубине городских кварталов и за Которослью стоит множество жилых особняков первой половины XIX в., благодаря которым Ярославль сохраняет своеобразие старого губернского центра. Любителей классической архитектуры ждут на его улицах приятные сюрпризы. На многих, к сожалению, перестроенных позднее фасадах домов еще можно увидеть очаровательные первоначальные декоративные детали: чугунные балконные решетки и козырьки над входами, лепные украшения на фронтонах и над окнами.

Очень интересен деревянный жилой дом (бывший особняк Никитина, ул. Свободы, 6). Его уличный фасад с большим искусством воспроизводит в дереве строгие формы классической каменной архитектуры. Этот очень скромный по размерам одноэтажный, на невысоком подклете дом с мезонином имеет выразительный, почти монументальный облик благодаря великолепно найденным пропорциям центрального портика, выдержанного в строгих формах ионического ордера. Тонкая резьба карнизов, а также капителей и баз пилястр свидетельствует о высоком мастерстве плотников-строителей. В наше время расположенный на одной из главных улиц города, он не потерялся среди тесной застройки и до сих пор выглядит выразительно и импозантно (илл. 103).

Здание на Комсомольской улице, дом 3 (бывший особняк купца Лазарева) имеет торжественный и помпезный облик благодаря портику с массивной колоннадой коринфского ордера, пристроенному в 1825 г. к старому, более скромному фасаду. Большой трехэтажный особняк в глубине двора на Кооперативной улице, дом 61, перестроенный в начале XIX в (нижний этаж — палаты конца XVII в. купца Викулина), характерен своим стройным четырехколонным портиком с высоким фронтоном.

Совершенно иным предстает облик таких интимных жилых домов, как небольшой особняк на Волжской набережной, дом 17 (дом общества врачей, илл. 104) или миниатюрные флигели усадьбы Вахрамеевых на улице Ушинского, 16 (центральный корпус перестроен в начале XX в. архитектором Машковым), торцы которых украшены лепными композициями, характерными для ранней московской классики.