98. Церковь Петра и Павла. 1736–1742

Архитектурная выразительность этого памятника пострадала в результате ряда позднейших утрат. Исчезли широкие наружные двухмаршевые белокаменные лестницы, которые вели на перестроенные теперь балконы во втором этаже. Была разобрана главка, венчающая восточную часть высокой, некогда черепичной кровли. Наконец, полностью утрачены интерьеры, в которых ликвидированы великолепные лепные украшения, росписи и богатое убранство. Но даже в современном, значительно искаженном облике церкви Петра и Павла в ее несколько провинциальных барочных формах много очарования.

Это произведение переходного периода свидетельствует о поисках нового стиля в архитектуре. Оно помогает понять характер творческих, художественных связей и степень преемственности ярославского зодчества XVIII в. по отношению к основным этапам развития общерусской национальной архитектуры.

Городское строительство в XVIII в. в Ярославле продолжало интенсивно развиваться. Строились новые церкви, но по своей архитектуре они значительно уступали самобытным памятникам предшествующего времени. Художественное творчество ярославских мастеров, продолжавших традиции древнерусского искусства, было направлено в основном на благоустройство и украшение выстроенных в прежние столетия храмов.

99. Жилой дом на ул. Лекарской (дом Николаева)

В 1760 г. в Ярославле было уже 46 каменных жилых домов. К сожалению, лишь некоторые сохранили отдельные элементы первоначальной архитектуры. Наиболее ранний из них и лучше других сохранившийся — жилой дом № 7 по Зеленцовской" улице, невдалеке от Большой мануфактуры (так называемый дом Корытова), Поздняя форма кровли, перестроенное крыльцо, частично растесанные окна несущественно исказили его первоначальный облик. В архитектуре этого одноэтажного каменного дома на высоком глухом подклете сочетаются традиционные древнерусские строительные приемы с новыми средствами художественного выражения, характерными уже для первой половины XVIII в. Фасады расчленены широкими, сильно выступающими лопатками, четко определяющими границы внутренних помещений, повторяющих схему построения объемов более ранних жилых построек. Однако характер прорисовки профилей, рустовка пилястр и особенно изысканный лепной декор сводов говорят о новых художественных вкусах, завоевывающих все более прочные позиции в архитектуре русской провинции.

Перечисленные памятники, в сущности, закрыли последнюю страницу архитектурной биографии древних закоторосльных слобод. Новый подъем городского строительства, начавшийся в 1770-х гг., прошел мимо правобережья Которосли. Он был связан исключительно с переустройством старого центра Ярославля.

Ярославль губернский

Во второй половине XVIII в. архитектурный облик большинства русских городов как бы создается заново. Их хаотичная, пожароопасная, хотя и живописная планировка с узкими и кривыми улочками не была приспособлена к новым общественным потребностям. В связи с реорганизацией форм местного управления многие города получили новые генеральные планы, которые носили ярко выраженный «регулярный» характер, определяемый идеями государственной гармонии и порядка. Планы были строго геометричны, с подчеркнутым административным центром, прямыми улицами и просторными площадями. Проектировались учебные заведения, торговые ряды, набережные, промышленные предприятия. В процессе реконструкции городов, возглавлявшейся Петербургской «Комиссией строений», сформировалась русская градостроительная школа, в работах которой участвовали лучшие архитекторы того времени.

Не избежал общей участи и Ярославль, ставший в 1777 г. центром огромного наместничества, но не обладавший к тому времени достаточной для этого представительностью. Большие затруднения, например, на первых порах вызвало размещение новых административных учреждений и подыскивание квартир для высшего чиновничества. Во всем городе нашелся для этой цели один лишь дом фабриканта Собакина. «Есть и у других каменные дома, — доносил Екатерине II новый наместник А. Мельгунов, — но каждый из них более из сеней, нежели из жилых комнат состоит». Граф В. Г. Орлов, бывший в Ярославле в 1765 г., писал: «. . строения его. . все почти крестьянские дома, улицы тесны, вымощены досками». Древний Ярославль с его старой, хаотичной застройкой был одним из тех волжских городов, о которых Екатерина II отозвалась как о «прекрасных по ситуации, но мерзостных по постройкам».

Однако работы по его перепланировке начались еще до учреждения здесь центра наместничества. В 1768 г. пожар почти истребил рядовую застройку города. В 1769 г. Екатерина II утвердила первый «регулярный план» Ярославля, составленный А. Квасовым. План носил абстрактный характер и не учитывал исторически сложившихся особенностей города. Он вызвал резкий протест духовенства и купечества. Последнее категорически отказалось финансировать строительство торговых линий, запроектированных на неудобных и невыигрышных в архитектурном отношении местах.

Поэтому спустя некоторое время был представлен новый проект, «высочайше утвержденный» в 1778 г. Он приобрел силу государственного документа и на десятилетия вперед определил застройку города.

Для плана 1778 г. характерно внимательное и бережное отношение к старой застройке Ярославля. Его автор стремился сохранить основные направления старых городских магистралей. Особое значение в новом плане приобрела дорога от Семеновских ворот (ныне Красная пл.) к древнему центру на Стрелке. Ее южная часть была значительно расширена и соединила Успенский собор с новым административным центром. Ширина новой улицы определялась местоположением ряда древних церквей и ансамблей. Несколько позднее этот короткий проспект стал известен под названием Плацпарадной площади. Его перспективы завершались с одной стороны громадой Успенского собора и церковью Флора и Лавра на торгу, с другой — церковью Ильи Пророка. Древняя дорога, шедшая от Власьевской проездной башни к Волге, также сохранила свое направление (ныне ул. Кирова). Единственной новой стала магистраль, ведущая к Угличской воротной башне (ныне Б. Октябрьская ул.).

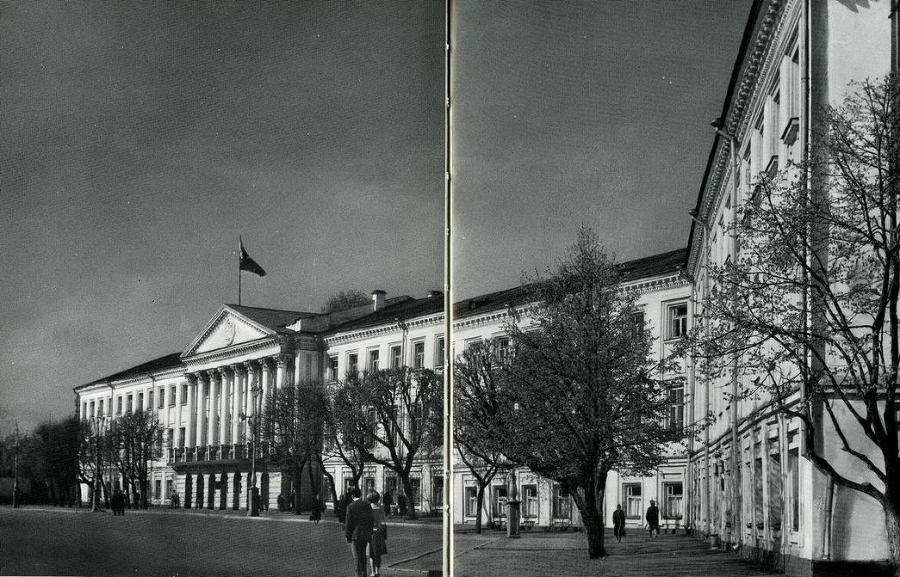

100. Бывш. корпуса Присутственных мест.

101. Гостиный двор. 1814–1818

102. Торговые ряды. Конец XVIII в.

Церковь Ильи Пророка оказалась зрительным ориентиром, вокруг которого развивалась пространственная композиция нового городского центра. Все подводящие магистрали автор искусно сориентировал либо на колокольню, либо на приделы с их высотными завершениями. Вполне закономерной поэтому была идея создания вокруг Ильинской церкви просторной трапециевидной площади, со всех сторон окаймленной важнейшими административно-управленческими зданиями.

Автор этого замечательного планировочного замысла неизвестен. Называют имя И. Старова, существует предположение об участии в разработке плана Ю. Фельтена, составлявшего проекты «образцовых» домов для рядовой застройки Ярославля. Ясно лишь, что планировка Ярославля один из наиболее зрелых образцов русской градостроительной школы второй половины XVIII в. В нем прямоугольные рядовые кварталы сочетаются с лучевой и частично радиально-концентрической композицией, что определялось стремлением выделить городской дворянско-купеческий центр и было приспособлено к архитектурной ситуации древнего Ярославля.