Томас Стаббс был надсмотрщиком на плантации Спринг-Медоу; имя его, внешность и характер были мне хорошо известны, хотя я, к счастью, до сих пор почти не имел с ним дела.

Стаббс был толстый, приземистый и неуклюжий человек лет пятидесяти. Маленькая круглая голова его, покрытая короткими густо спутанными волосами, вся уходила в плечи. Лицо его было странным образом испещрено пятнами коричневого, красного и желтоватого цвета. Солнце, виски и лихорадка, все по очереди, клеймили его лицо и, казалось, никак не могли поделить его между собой. Чаще всего его можно было видеть верхом на лошади. Он ехал, склонившись к луке седла и держа в руках плетёную кожаную плеть. Время от времени эта плеть опускалась на голову или на плечи какого-нибудь злосчастного раба. Речь его, или, вернее, сыпавшиеся из его уст окрики и приказания, была так густо уснащена ругательствами, что трудно бывало уловить смысл его слов. Каждая произнесённая им фраза либо начиналась, либо кончалась бранью. Всё же полную волю своей грубости Стаббс давал только тогда, когда бывал в поле один среди рабов. Стоило показаться полковнику Муру пли любому другому джентльмену, как лютый надсмотрщик мгновенно становился образцом мягкости и сдержанности и умудрялся даже, что было особенно удивительно, говорить так, что из двух произнесённых им фраз ругательствами кончалась только одна.

Осуществляя своё управление плантацией, мистер Стаббс давал волю не только языку. С такой же свободой он пользовался и своей плетью. Полковник Мур вырос в Европе и, как всякий человек, получивший воспитание за пределами страны рабства, терпеть не мог «излишней жестокости». И всегда, по меньшей мере раз в неделю, какая-нибудь особенно жестокая расправа управляющего выводила полковника из себя. Но, дав волю своему гневу, он успокаивался, и всё входило в обычную колею. Дело в том, что мистер Стаббс умел извлечь из плантации высокий доход. Нельзя же было пожертвовать таким человеком во имя одних только сентиментальных соображений, только для того, чтобы оградить рабов от его тирании.

Нелегко дался мне, привыкшему к уюту господского дома и ласковым просьбам мастера Джеймса, переход под начало грубого, невежественного и жестокого деспота, каким был Стаббс. Кроме того, я совершенно не был приучен к повседневному физическому труду, и тяжёлые полевые работы первое время действовали на меня угнетающе. Но я решил не унывать. Я был крепко сложен и силён и тешил себя мыслью, что постепенно привыкну к новым условиям. Я знал, что мистер Стаббс был лишён каких-либо человеческих чувств, но зато у меня не было оснований предполагать, что он будет относиться ко мне с особенной враждебностью, которой я так боялся в мастере Уильяме. На основании слышанного о нём я склонен был считать, что мистер Стаббс не такой уж безнадёжно дурной человек, и готов был даже допустить, что, осыпая негров бранью и избивая их, он делает это не просто из стремления причинить страдания, а во имя пользы самого дела. Как все ему подобные, он, вероятно, и не представлял себе, чтобы можно было управлять плантацией иными способами. Я надеялся, что моё усердие оградит меня от побоев. Что же касается его ругательств, то я решил попросту не обращать на них внимания, какими бы оскорбительными они ни казались другим рабам.

Мистер Стаббс принял меня очень милостиво. Он слушал всё, что я говорил, а сам в это время жевал табак; перекатывая его со щеки за щеку, он не сводил с меня взгляда своих крохотных и блестящих серых глаз. Он не отказал себе в удовольствии обругать меня болваном и велел следовать за ним в поле. Мне сунули в руки мотыгу; рукоятка её была не меньше шести футов длиной; весь день я провёл за тяжёлой работой.

С наступлением темноты мне разрешили уйти с поля, и мистер Стаббс указал мне жалкую лачугу, площадью в десять квадратных футов и высотой в пять. Ни пола, ни окон там не было, крыша протекала. Отныне эта лачуга становилась моим жильём, и мне приходилось ещё делить её с Билли, молодым невольником одних лет со мною. Я отнёс в своё новое жилище сундучок, в котором было сложено моё платье и те немногочисленные предметы, которыми может владеть раб. Мне выдали одеяло размером с большой носовой платок и недельный паёк, который состоял из корзинки немолотого маиса и фунта или двух подгнившего сала. У меня не было ни котелка, ни ножа, нм ложки — все эти предметы рабу предоставляется добывать любыми доступными ему способами. Я думал уже, что мне придётся поужинать одним солёным салом, но Билли, сжалившись надо мной, помог мне растереть маис и одолжил свой котелок, чтобы я мог сварить себе кашу. Таким образом, уже около полуночи мне впервые за шестнадцать пли двадцать часов удалось наконец утолить голод. Сундучок мой был достаточно велик и с успехом заменил мне стол, стул и кровать. Я продал кое-что из одежды, которая всё равно мало подходила для моей новой жизни, и купил себе котелок, ложку и нож, то есть всё необходимое для моего несложного хозяйства.

Положение моё было относительно сносно и, во всяком случае, ничуть не хуже положения остальных невольников, работавших в поле. Но никакой радости я в нём не находил, так как новые условия резко отличались от тех, в которых я жил до сих пор. Руки мои покрылись волдырями от мотыги, а поздно ночью, вернувшись домой и еле стоя на ногах после непривычной работы, я вынужден был ещё растирать зерно, варить себе еду на завтрашний день и думать о том, что с первыми лучами солнца я должен снова вернуться на плантацию.

С первыми проблесками зари нужно было вставать и сразу же отправляться в поле. Но как ни тяжек был этот труд, всё же как-никак выбрал его я сам. Сделав этот выбор, я избежал более жестокой тирании и более горькой участи, — я спасся от мастера Уильяма.

В дальнейшем повествовании мне уже не придётся возвращаться к этому привлекательному молодому человеку. Поэтому да позволено мне будет вкратце ещё кое-что досказать о нём. Месяцев шесть или семь после смерти своего брата Уильям отправился на петушиный бой и там, напившись пьяным, ввязался в какую-то ссору. Ссора эта закончилась дуэлью, и Уильям первым же выстрелом был убит. Смерть сына была тяжёлым ударом для полковника Мура, и он долго не мог утешиться. Должен признаться, что я не разделял его горя. Я знал, что смерть Уильяма освободила меня от жестокого и мстительного хозяина. Что касается отца, то я и к нему не испытывал жалости. Не скрою, что в душе моей зародилось даже какое-то горькое злорадство: мне казалось справедливым, что этого человека, который осмелился попрать ногами самые священные узы, постигло такое жестокое горе.

Глава шестая

Я обязан был выработать столько же, сколько и рабы, с детства трудившиеся на поле, но я не жаловался и не увиливал: я был для этого чересчур самолюбив. Я старался изо всех сил, так что даже. Стаббс не только не мог ко мне придраться, но нередко хвалил меня, говоря, что я работаю здорово.

Крыша лачуги, в которой мы жили с Вилли, была повреждена во многих местах и протекала; в дождливую пору нам приходилось довольно худо. Наконец мы всё же решили починить её, а для того, чтобы выкроить время, постарались в этот день управиться с работой пораньше.

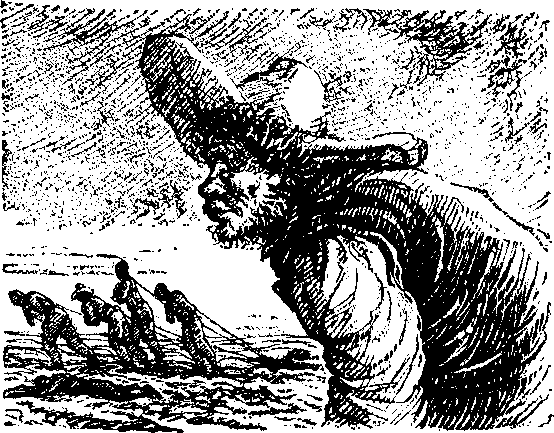

Работу мы с Билли закончили к четырём часам дня и потом направились в «городок», как мы называли группу хижин, где жили рабы. Дорогою нам повстречался мистер Стаббс. Он спросил, выполнили ли мы заданную нам работу. Мы ответили, что да. Проворчав сквозь зубы, что следовало бы увеличить наш урок вдвое, он приказал нам идти к нему домой и заняться прополкой сада. Билли беспрекословно подчинился; он слишком долго уже был под начальством Стаббса, чтобы ему могло прийти в голову его ослушаться. Что касается меня, то я, хоть и очень почтительно, но всё же позволил себе заметить, что, коль скоро мы выполнили свой урок, возлагать на нас добавочную работу не совсем справедливо. Мои слова привели мистера Стаббса в бешенство. Отчаянно ругаясь, он поклялся, что не только заставит меня прополоть свой сад, но и отстегает меня. С этими словами Стаббс соскочил с лошади и, схватив меня за ворот рубашки, принялся избивать хлыстом.