29 октября 1943 года был переведен в район к северу от Австралии штаб войск 2-го фронта, ранее находившийся в Маньчжурии (командующий генерал Анами Корэти-ка), и штаб 2-й армии (командующий генерал-лейтенант Тоёсима Фусатаро), а незадолго до этого сюда же были направлены 36-я дивизия с китайского фронта и 46-я дивизия из Японии.

На войска 2-го фронта была возложена задача форсировать подготовку к операциям по нанесению контрудара во взаимодействии с военно-морскими силами, разгромить наступающего противника и удержать район к северу от Австралии. Им была поручена зона к западу от 140° в. д., к востоку от Макасара и пролива Ломбок и к югу от 5° с. ш. Передний край обороны, который следовало удерживать, проходил через северную часть Новой Гвинеи и о-вов Ару, Танимбар, Тимор и Малые Зондские. Передовая база снабжения войск 2-го фронта была развернута на Филиппинах, а пункты снабжения — на о. Хальмахе-ра, в Маноквари и Амбоине.

Одновременно для действий в районе к северу от Австралии наращивались и военно-морские силы. 1 ноября Ставка заново создала 26-й особый базовый отряд на о. Хальмахера, а 30 ноября — 4-й южный флот (командующий вице-адмирал Ямагата Сэйго).

Но чтобы войска смогли выполнить возложенные на них задачи, необходимо было построить широкую сеть аэродромов и перебросить огромное количество военных материалов, а на деле ни то ни другое выполнить не удалось.

Центральная часть Тихого океана. До сих пор в центральной части Тихого океана армия и флот вели военные действия раздельно. Существовал своего рода неписаный закон, согласно которому военно-морские силы решали основные задачи, а сухопутные силы воздерживались от вмешательства в эти решения.

Летом 1943 года военный отдел Ставки, проявляя беспокойство по поводу ожидаемых изменений в обстановке в центральной части Тихого океана, направил туда по договоренности с военно-морским отделом группу штабных офицеров. Она имела задачу изучить на месте план посылки наземных войск и укрепить оборону в этом районе. Последнее должна была обеспечить фортификационная группа во главе с начальником фортификационного отдела генерал-майором Акияма Токусабуро. Эти меры, связанные с «новым курсам», были крайне необходимы. Достаточно сказать, что в то время Каролинские и Марианские о-ва оставались почти неукрепленными.

Неприятель, захвативший в августе 1943 года о-ва Эллис, расположенные к юго-востоку от о-вов Гилберта, с наступлением сентября расширили плацдарм, захватив о. Бейкер, а в октябре начал воздушные атаки на наши авиационные базы на атоллах Макин, Тарава и о-вах Науру, Ошен и др. Кроме того, производились набеговые действия против атолла Уэйк (30 августа), о-вов Мина-митори (1 сентября), Гилберта, Науру (19 сентября). Военная обстановка в центральной части Тихого океана внезапно обострилась.

В создавшейся ситуации Ставка 6 сентября сформировала отдельный отряд «Ко» в составе 107-го пехотного полка 52-й дивизии, расположенной в то время в Японии, и срочно отправила его на о. Понапе, все остальные силы дивизии были отправлены на о-ва Трук. Одновременно было решено безотлагательно усилить военные приготовления в центральной части Тихого океана. Упомянутое выше «Центральное соглашение» предусматривало к весне 1944 года в спешном порядке активизировать подготовку военно-морских сил к действиям в районе Каролинских и Марианских о-вов, направить в центральную часть Тихого океана необходимое количество наземных войск, передать их под командование военно-морских сил и совместными усилиями форсировать подготовку к предстоящим операциям.

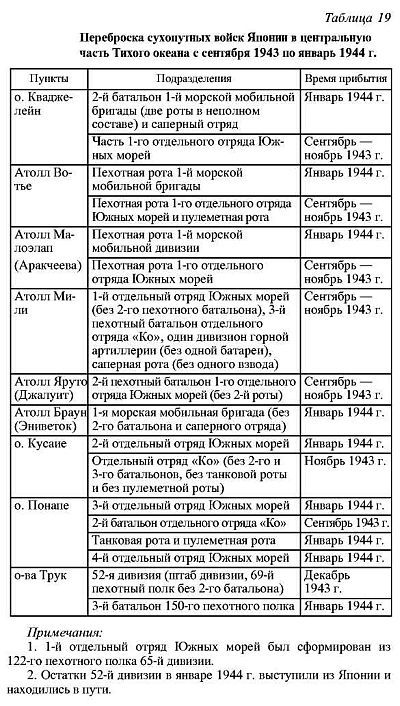

Основываясь на этом соглашении, Ставка перебрасывала сюда сухопутные войска из Японии, Кореи, Маньчжурии и Китая. Их общая численность составляла около 40 пехотных батальонов, которым были приданы необходимое количество танков, артиллерии, противотанковых орудий и саперные части (табл. 19).

22 октября в центральную часть Тихого океана были направлены главные силы 52-й дивизии, а 16 ноября — 2, 3,4, 5 и 6-й отдельные отряды Южных морей и 1-я морская мобильная бригада. Однако помехи, причиняемые вражескими подводными лодками, постепенно нарастали, и к декабрю 1943 года потери в транспортных судах составили примерно 300 тыс. т, а к январю следующего года увеличились до 460 тыс. т.

ГЛАВА III

ПОСТЕПЕННЫЙ РАЗВАЛ ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЙ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ

Атаки союзных войск на передовую линию сферы национальной обороны. В то время как Ставка разрабатывала «новый курс», главные силы войск юго-восточного направления готовились встретить наступление противника. В этих целях проводились энергичные мероприятия по усилению обороны района Финшхафен (на западном берегу пролива Дампир), северной части Соломоновых о-вов, и в частности о-ва Бугенвиль. Однако союзные войска не дали нашим подразделениям достаточного времени. До приказа Ставки от 30 сентября войска Макартура 22 сентября нанесли сокрушительный удар по Финшу, важному стратегическому пункту на правом фланге передовой линии нашей сферы национальной обороны.

Согласно «новому курсу» передовая линия сферы национальной обороны на юго-восточном направлении начиналась на западе, в восточной части Новой Гвинеи, проходила через пролив Дампир и Рабаул и заканчивалась у о. Бугенвиль. Протяженность этой извилистой линии составляла около 1000 км. В центральной части Тихого океана передовую линию образовывали о-ва Гилберта и Маршалловы о-ва.

Нашей передовой линии противостояли: по фронту вдоль северо-восточного побережья Новой Гвинеи американо-австралийские объединенные сухопутные и военно-морские силы под командованием генерала Макартура, а в районе Соломоновых о-вов и в центральной части Тихого океана — основные силы Тихоокеанского флота США под командованием адмирала Нимица и часть сухопутных сил.

Тем временем в начале августа, как отмечалось выше, 18-я армия, исполненная решимости продлить военные действия в районе Бена-Бена и Хагена и укрепить оборону района Финшхафена, в срочном порядке перебросила сюда часть 20-й дивизии. Однако, когда противник высадил десант к востоку от Лаэ и падение Лаэ и Саламоа стало неизбежным, командование 18-й армии, не теряя времени, распорядилось перевести основные силы 20-й дивизии в Финшхафен и стало с нетерпением ждать завершения подготовки к внезапному удару в этом районе.

Первые симптомы наступления противника появились 19 сентября в верхнем течении реки Маркхем, в районе Каиапита, где вспыхнул встречный бой между 7-й австралийской дивизией и головной частью отдельного отряда

Накаи (в основном 78-й пехотный полк под командованием генерал-майора Накаи Масутаро — командира 20-й пехотной дивизии).

За сражением под Каиапитом последовала высадка десанта 9-й австралийской дивизии на мысе Анто, к северу от Финшхафена (22 сентября). Эти два наступления преследовали цель сокрушить правый фланг передовой линии нашей сферы национальной обороны на юго-восточном направлении.

Маданг был не только правым флангом передней линии в сфере национальной обороны, но и главной операционной базой 18-й армии. Финшхафен удален от Маданга почти на 400 км, и, поскольку противник имел слишком большое преимущество в авиации, проблема обеспечения военных действий в районе Финшхафена всеми видами снабжения была весьма проблематична. Положение усугублялось тем, что наша 4-я воздушная армия не смогла восполнить потери и, имея только две дивизии, располагала не более чем 60–70 самолетами.

Во время боев за Лаэ и Саламоа Финшхафен служил базой для малых судов тылового снабжения. Когда неприятель произвел высадку десанта в районе Финшхафена, общая численность оборонявшихся здесь войск под командованием генерал-майора Ямада Эйдзо составляла около 4 тыс. человек.