С 3 час. 30 мин. авиация противника группами по три-четыре самолета неоднократно бомбила транспорты, потопив один из них и повредив два других. Командир отряда Такуми решил приостановить высадку, и поврежденные транспорты в сопровождении отряда охранения отошли к Патани. После захода солнца они возвратились, а утром 9 декабря возобновили высадку и закончили ее к вечеру того же дня.

8 декабря на рассвете 3-е авиационное соединение развернуло действия по уничтожению авиации противника. Первый удар был нанесен по районам Кота-Бару и Кедаха. За два дня с начала войны авиация противника была подавлена. Было уничтожено около трети английских самолетов в Малайе. Оставшиеся авиационные силы противника укрылись в районе Сингапура.

Командир 12-й авиационной группы генерал-майор Аоки Такэдзо, находясь на базе во Французском Индокитае и не получив к 9 час. сообщения о занятии нашими десантными силами аэродромов, решил на свой страх и риск поднять в воздух всю свою группу в составе 1-го и 11-го авиационных отрядов. Прибыв в район Сингоры и Патани и не обнаружив противника, группа успешно совершила посадку на местных аэродромах.

22-я воздушная флотилия ВМФ утром 8 декабря совершила первый налет на аэродромы и другие военные объекты противника в Сингапуре, а на следующий день после полудня нанесла бомбо-штурмовой удар по аэродрому Куантан.

4. Уничтожение Восточного флота Англии

Большую тревогу у японского командования при высадке первого эшелона десанта в Малайе вызывали действия, которые могли предпринять линейные корабли «Принс оф Уэлс» и «Рипалс», составлявшие ядро Восточного флота Англии.[42]

По данным воздушной разведки, проведенной после полудня 8 декабря силами 22-й воздушной флотилии, было установлено, что в Сингапурской бухте находятся 2 линейных корабля, 2 тяжелых крейсера и 4 эскадренных миноносца. Можно было не сомневаться, что линейными кораблями были «Принс оф Уэлс» и «Рипалс». После полудня 9 декабря воздушная разведка вновь подтвердила, что основные силы флота противника по-прежнему находятся в Сингапурской бухте.

Однако в 17 час. 10 мин. 9 декабря от находившегося на подводной лодке «И-65» командира 30-го дивизиона подводных лодок неожиданно было получено следующее донесение: «Вижу два линейных корабля типа „Рипалс“. Пеленг 196°, дистанция 225 миль от о. Брокен-Долл. Курс 340°, скорость 14 узлов».[43]

Командующие Малайским оперативным соединением и Южным экспедиционным флотом решили с помощью самолетов и подводных лодок установить контакт с линейными кораблями противника, после чего утром 10 декабря атаковать их всеми силами авиации, а затем и кораблями.

Ночью 9 декабря корабли и подводные лодки начали поиск, и в 3 час 41 мин. 10 декабря подводная лодка «И-58» обнаружила корабли противника. Теперь они шли курсом на юг со скоростью 16 узлов. Подводная лодка начала преследование, но в 4 час. 30 мин. потеряла контакт с противником.

Главные силы Южного экспедиционного флота, которые шли курсом на юг, и Малайское оперативное соединение, шедшее на север, около 4 час. 10 декабря встретились примерно в 50 милях юго-восточнее о Брокен-Долл. Отсюда они начали совместный поиск в южном направлении, но, не обнаружив противника, в 8 час. 15 мин. прекратили поиск.

В 11 час. 56 мин. 10 декабря корабли противника, продолжавшие идти в южном направлении, были вновь обнаружены примерно в 40 милях восточнее Куантана.[44]

В воздух были подняты все силы морской авиации, основу которых составляла 22-я авиационная группа. С 12 час. 14 мин. до 14 час. 50 мин. наши самолеты беспрерывно атаковали противника. В результате «Принс оф Уэлс» и «Рипалс» были потоплены.[45]

Наши потери — 3 самолета и 21 человек.

5. Начало Филиппинской операции

В состав Филиппинского архипелага входят свыше 7 тыс. крупных и мелких островов. Наибольшими из них являются Лусон, Минданао, Самар, Негрос, Палаван, Панай, Миндоро, Лейте, Себу.

В начальный период войны задача операции на Филиппинах состояла в том, чтобы захватить столицу Манилу на о. Лусон и город Давао на о. Минданао. Манила была крупной базой США на Дальнем Востоке и одновременно политическим, военным и экономическим центром Филиппин; Давао — важным политическим, военным и экономическим центром в южной части архипелага. Овладев этими двумя пунктами; можно было рассчитывать на достижение стратегической цели всей Филиппинской операции. После овладения о. Лусон предусматривались действия по захвату центральной части Филиппин и подавлению сопротивления оставшихся войск противника.

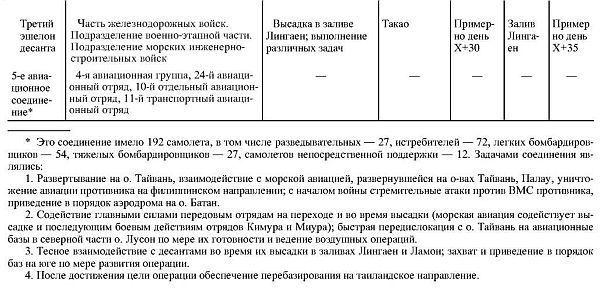

Для захвата Филиппин были выделены от сухопутных войск 14-я армия (командующий генерал-лейтенант Хом-ма Масахару, начальник штаба генерал-лейтенант Маэда Масами) и 5-е авиационное соединение (командующий генерал-лейтенант Обата Хидэёси), а от военно-морских сил — Филиппинское оперативное соединение (командующий вице-адмирал Такахаси Ибо), основу которого составлял 3-й флот и 11-й воздушный флот (командующий вице-адмирал Цукахара Нисидзо). Кроме того, для поддержки были выделены ядро сил Южного экспедиционного флота и Малайское оперативное соединение.

На время Филиппинской операции 5-е авиационное соединение подчинялось командующему 14-й армией, основу которой составляли 16-я и 48-я дивизии и 65-я бригада, предназначавшаяся для несения охранной службы. В составе авиации насчитывалось до 500 самолетов, в том числе около 200 самолетов 5-го авиационного соединения и около 300 самолетов 11-го воздушного флота.

Если Малайская операция осуществлялась внезапной высадкой десанта с одновременным проведением воздушных налетов, то в Филиппинской операции была применена классическая последовательность, предусматривавшая предварительный захват господства в воздухе, а затем высадку десантов.[46]

Для успешного решения задач авиации необходимо было, как и в Малайской операции, быстро перебазировать ее на территорию противника, поэтому для захвата и удержания авиационных баз выделялись соответствующие силы.

Оперативный план по захвату Филиппин был разработан с учетом общего замысла.

1. С началом войны армейская и базовая авиация ВМФ осуществляют операцию по уничтожению самолетов противника на о. Лусон, а часть сил авианосной авиации — в направлении о. Минданао. Армейская авиация действует к северу, а морская авиация — к югу от 16-й параллели.

2. В период Х+2 — Х+4 передовые части сухопутных войск и ВМФ захватывают и удерживают аэродромы на о. Батан (пролив Баши), в Апарри, Виган, Лаоаг, Легаспи. Авиация, используя эти передовые аэродромы, усиливает воздушные операции.

Уничтожение основных сил авиации противника рассчитано за 3 дня, а остальных сил — за 9–12 дней после начала войны.

3. Примерно в день Х+15 главные силы 14-й армии высаживаются в заливе Лингаен, а часть сил — в заливе Ламон и, наступая в общем направлении на Манилу, захватывают ее.

Встреча с войсками американо-филиппинской армии предполагается в окрестностях Манилы. Город Манила захватывается примерно в день Х+50.

4. Примерно в день Х+6 часть сил 14-й армии во взаимодействии с 16-й армией, предназначенной для захвата Голландской Индии, овладевает Давао (о. Минданао).

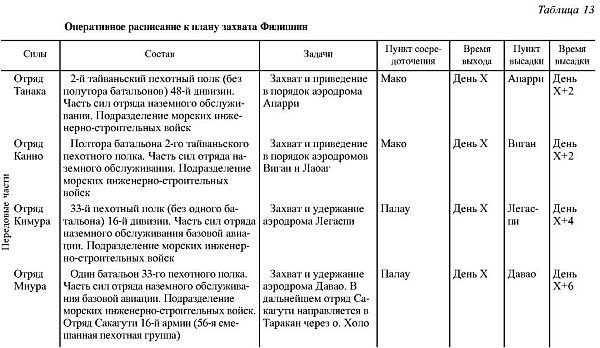

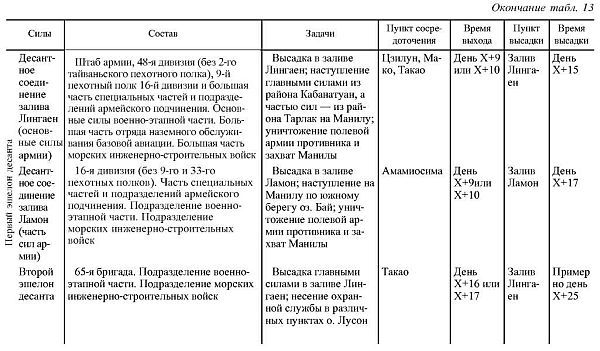

На основе оперативного плана было составлено и оперативное расписание (табл. 13).

42

Восточного флота в Сингапуре не было. Англичане планировали создать в Сингапуре — своей главной базе на Тихом океане — такой флот, но пока имели лишь один линейный корабль «Принс оф Уэлс», линейный крейсер «Рипалс» (линейным кораблем он назван в книге ошибочно) и четыре эскадренных миноносца.

43

Английские корабли вышли в Сиамский залив после получения известия о том, что в районе Кота-Бару противник произвел высадку десанта, что справедливо расценивалось как реальная угроза Сингапуру.

44

Английские корабли обнаруживались неоднократно. Впервые их заметила подводная лодка в 300 милях севернее Сингапура. Однако поиск их японской военно-морской авиацией, вылетевшей с аэродрома близ Сайгона, оказался безрезультатным, так как подводная лодка неточно сообщила координаты. Радиолокационных станций японские самолеты не имели.

Второй раз английские корабли были обнаружены следовавшими за ними тремя японскими гидросамолетами, но японские летчики приняли их за свои.

В третий раз корабли были обнаружены японской подводной лодкой, которая донесла об этом в Сайгон и произвела безрезультатную попытку атаковать соединение торпедами.

45

Рассмотренный здесь бой, известный как «бой в Сиамском заливе», с тактической точки зрения интересен тем, что он продемонстрировал большие возможности авиации в борьбе с крупными надводными кораблями — линкорами и линейными крейсерами.

В этом бою впервые в истории, военно-морского искусства авиация самостоятельно уничтожила свободно маневрирующее в море соединение линейных кораблей противника.

Вместе с тем бой показал низкую эффективность зенитной артиллерии кораблей английского соединения. Зенитная артиллерия только «Принс оф Уэлс» и «Рипалс» (без эскадренных миноносцев) насчитывала шестнадцать 132-мм орудий, двадцать 114-мм, пятьдесят восемь 40-мм орудий и большое количество 12,7-мм пулеметов.

Если при этом учесть, что японские торпедоносцы производили торпедометание с высоты 100 м и с дистанции менее 2 тыс. м и что, несмотря на это, японцы, по данным автора, потеряли всего три самолета (по другим источникам — четыре), станет очевидным, что уровень боевой подготовки на английских кораблях был чрезвычайно низким.

46

Десантные операции японского флота и армии в начальном периоде войны на Тихом океане действительно характеризуются двумя способами их проведения: по принципу внезапности и по принципу, который автор называет классическим.

Сущность первого способа определена его названием, он был возможен только в самом начале войны. Второй способ, основной, предусматривал строгую последовательность действий и ни в коей мере не отрицал внезапности, а, наоборот, предусматривал ее на каждом этапе. Анализ десантных операций, в том числе и описанных автором, показывает их следующую типовую схему:

захват господства на море;

достижение господства в воздухе как обязательное условие обеспечения дальнейшего хода операции;

захват и оборудование аэродромов, выдвинутых в сторону вторжения, действия на берегу, высадка специальных инженерных частей для решения этой задачи;

обеспечение сосредоточения посадки и перехода морем;

высадка под прикрытием корабельной артиллерии и авиации;

стремительное продвижение по берегу еще до завершения высадки.