Эрнест Хемингуэй однажды сказал, что нельзя судить о Греко, Веласкесе и Гойе, сравнивая, «как каждый из них написал распятие Иисуса Христа», «ибо из всех троих один Греко верил в Христа или интересовался распятием его». Ни Веласкес, ни Гойя распятием не интересовались, хотя им и случалось его писать, а «судить о художнике можно только по картинам, на которых он пишет то, во что верит или что любит и ненавидит».

Ван Гог как священное заклинание повторял: «Друзья, давайте любить то, что любим».

«В мире существует много великого — море и рыбаки, поля и крестьяне, шахты и углекопы», — вот это он неизменно любил, любил как человек и как художник. Писал ли он свой любимый предмет непосредственно или косвенно, через пейзаж или натюрморт, или вообще писал нечто другое — образ неутомимого «человека в деревянных башмаках» так или иначе всюду присутствует, зримо или символически, сказываясь в манере видеть, чувствовать, изображать. И даже жизнь и смерть олицетворялись для Ван Гога в фигурах сеятеля и жнеца.

Любимый художник Ван Гога Милле был для него и образцом человека достойной жизни, который провел долгие годы в деревне, довольствуясь «той же едой, питьем, одеждой, жилищем, что и сами крестьяне». Ван Гог преклонялся перед суровой, чистой жизнью Милле, семьянина и труженика, не меньше, чем перед его художественными качествами — эпичностью композиций, величавой пластикой фигур сборщиц колосьев, сеятелей, ритмом, подобным мерному звону большого колокола.

Ван Гог полагал, что воссоздать сельский эпос с такой правдивостью и благородством только и можно было изнутри, а не со стороны, — городской житель не мог бы писать, как Милле.

Однако очень многое отделяло Ван Гога от его кумира, и прежде всего — мятежность Ван Гога.

Хотя многие критики и находили в произведениях Милле затаенную революционность и дух протеста, сам Милле никогда с этим не соглашался. И действительно, от полотен Милле веет религиозным смирением перед участью человека «в поте лица добывать хлеб свой». Милле печален, но спокоен. Ван Гогу же никогда не давалось спокойствие.

В 1884 году он осознал себя потенциальным революционером и написал об этом брату со всей недвусмысленностью. Он сказал, что, живи он в 1848 году, он был бы на баррикадах среди восставших, а брат его, умеренный и осмотрительный Тео, вероятно, стоял бы по ту сторону баррикады. «…Тогда был 48-й год, а теперь 84-й; тогда была баррикада из камней мостовой, теперь она сложена не из камней, но во всем, что касается непримиримости старого и нового, она все равно остается баррикадой». «Существует старое общество, которое, на мой взгляд, погибнет по своей вине, и есть новое, которое уже родилось, растет и будет развиваться».

Ван Гог всегда помнил о революционном движении шахтеров в Боринаже, оказавшем столь сильное влияние на собственную его судьбу; он сам делил с углекопами кусок хлеба, жил бок о бок с крестьянами в Нюэнене; он слишком хорошо изведал, что значит ханжеская буржуазная мораль и буржуазная сытая самоудовлетворенность. Свои убеждения он добыл ценой сурового опыта и слово «революция» употреблял не всуе.

Внутренний облик Ван Гога невольно ассоциируется у нас с обликом русского художника-демократа, хотя, как уже сказано, Ван Гог почти ничего не знал о России, только позже читал кое-что о Толстом и Достоевском, а современная ему Россия ровно ничего не знала о нем.

Да и нигде не знали о нем, пока он жил и делал ту самую работу, которая через много лет прославила его имя.

Русские художники-демократы черпали силы в коллективности, — это была деятельность большой когорты единомышленников, если не во всем, то в главном. У них была опора на русских революционных мыслителей, на русское революционное движение, русскую литературу; они были организационно объединены и имели перспективу развития. Ван Гог стоял одиноко, ни с кем не связанный, никого не интересующий, только сам жадно интересовавшийся людьми, картинами, книгами, идеями. Нужна была исключительная сила духа, чтобы не опустить руки, не сдаться, — и он не сдавался, хотя ему это дорого обошлось. Он был раним, впечатлителен, сверхчуток.

В его искусстве, чем более зрелым оно становилось, чем непринужденнее действовала его рука, нарастала какая-то электрическая напряженность — невольное излучение его личности, живущей на пределе.

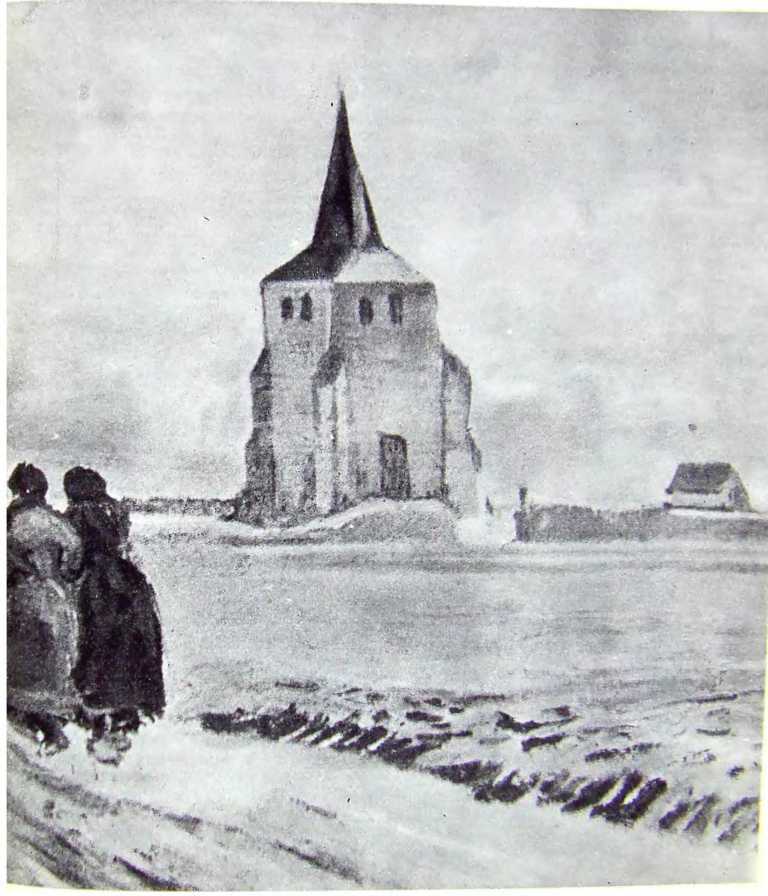

В простых этюдах с натуры, в простых мирных видах Нюэнена чувствуется эта тревожная пульсация: художник приобщает их к своему неукротимому душевному миру. Он особенно любил писать старинную полуразрушенную церковь-баш-ню с крестьянским кладбищем возле нее. Она стояла одиноко, вырисовываясь на фоне неба своим компактным силуэтом. Ван Гог изображал ее почти так же часто, как Сезан — гору Сен-Виктуар в Эксе. Писал ее издали и вблизи, при разном освещении, в разное время года; иногда с фигурами женщин, медленно идущими к ней по дороге: «Мне… хотелось выразить с помощью этих развалин ту мысль, что крестьяне испокон веков уходят на покой в те же самые поля, которые они вскапывают всю свою жизнь; мне хотелось показать, какая простая вещь смерть и погребение — такая же простая, как осенний листопад: холмик земли, деревянный крест, и больше ничего. Лежащие вокруг поля, которые начинаются там, где кончается трава кладбища, образуют за невысокой оградой бесконечную линию горизонта, похожего на горизонт моря. И вот эти развалины говорят мне, что разрушаются, несмотря на свои глубокие корни, и вера, и религия, а крестьяне живут и умирают с той же неизменностью, что

и раньше, расцветая и увядая, как трава и цветы, растущие здесь, на клад бищенской земле».

Но не элегично, а тревожно, страстно и со многими оттенками настроения писал Ван Гог и кладбище, и сад пастора в Нюэнене, где жил его отец. Вот «Сад в Нюэнене» — большой рисунок пером. Прежде всего — это бесспорно, рисунок большого и зрелого мастера. Характером энергичных штрихов он напоминает резцовую гравюру по металлу. Поражает уверенность и свобода, с какой штрихи чеканят структуру уходящего в глубину пространства, усиливают магнетическую притягательность дали и, сохраняя свою металлическую четкость, живописуют бурную вязь древесных сучьев, ветвей и веточек. Нагой зимний сад просматривается насквозь; на первом плане — два искривленных дерева, а на горизонте — та самая кладбищенская башня с ее острым шпилем. Здесь она представляет замыкающий акцент композиции: всё, кроме нес, охвачено ветром, она одна неподвижна, собранна, замкнута, как образ молчания и покоя смерти. К ней сходятся перспективные линии, сама поверхность земли словно бы стремительно скользит по направлению к далекой башне. Тот же порыв увлекает деревья, их ветки бушуют и рвутся, но корни крепко вцепились в землю и стволы образуют излом — совсем как фигура человека, который сгибает колени и откидывает торс, чтоб устоять против шквала. Вот вариант темы «борьбы за жизнь», волевой и напряженной. Деревья сопротивляются вихревой силе, которая гонит к месту мрачного успокоения, а оно неотвратимо маячит на горизонте и манит.

Перед нами довольно точный портрет пасторского сада, но вместе с тем и портрет души художника: как разделить, что здесь от «предмета» и что от «субъекта»?

«Фигурная» концепция Ван Гога имела следствием удивительную одухотворенность мертвых вещей под его кистью. Его натюрморты — явление в своем роде единственное. Часто говорят, что старые вещи могли бы рассказать много интересного, владей они речью; вещи Ван Гога не только свидетели — они персонажи, участники жизненной драмы.

Как-то еще в Гааге Ван Гог писал брату о впечатлении от рисунка Люка Филдса «Пустой стул». Филдс иллюстрировал неоконченный роман Диккенса «Тайна Эдвина Друда». В день смерти писателя (Диккенс умер скоропостижно) он вошел к нему в комнату и увидел опустевший стул. Филдс нарисовал этот стул: предмет, как бы еще хранящий частицу жизни его хозяина. Трудно сказать, удалось ли это выразить Филдсу, но Ван Гогу подобное удавалось. Он ощущал связь вещи с человеком, таинственную кровную связь. Пустые стулья