Бронирования барбетов

Слева – «Айрон Дюк», справа – «Куин Элизабет»

Кормовые башни главного калибра линкора «Уорспайт»

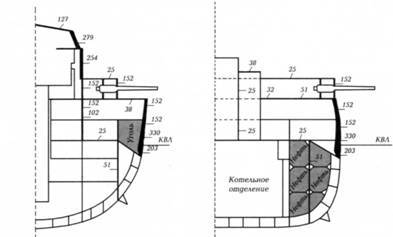

Поперечные сечения линкора «Куин Элизабет» Горизонтальное и вертикальное бронирование в районе башни «В» главного калибра (слева) и котельных отделений (справа)

Орудия 152-мм батареи были разделены 38-мм броневыми щитами, которые по высоте простирались от палубы до палубы, но уходили лишь на 4,57 м вглубь корпуса, таким образом орудийные казематы были открыты с тыльной стороны. Во время Ютландского сражения там уложили готовые кордитовые заряды. Пожар, вызванный взрывом этих зарядов, привел к тяжелым повреждениям на «Малайе». Вдобавок был установлен комингс внутри борта орудийных казематов, чтобы вода не поступала через орудийные порты.

Броня распределялась по тем же линиям, что на «Айрон Дюк», но в общем толщина ее немного уменьшалась.Толщина броневого пояса по ватерлинии увеличивалась с 305 до 330 мм, такой же броней, вместо 229-мм, защищалась средняя палуба, а вдоль главной палубы толщина брони уменьшалась с 203 до 152 мм. Все переборки имели 152-мм толщину, под барбетом башни «А» толщина переборки уменьшалась до 51 мм. Броня палубы местами утоньшалась до 6 мм, однако в общем была 95 мм в средней части корабля вместо 89 мм, как на «Айрон Дюк», а противоторпедные переборки – толщина которых увеличилась с переменных 25-38 мм до одинаковой на всем протяжении толщины 51 мм – проходили вдоль всего корпуса, от носового до кормового торпедных отделений.

Увеличение мощности до 75 000 л.с., обеспечивающих скорость 25 уз, было феноменальным для линейного корабля – на 150% больше, чем у кораблей типа «Айрон Дюк», имевших мощность 30 040 л.с., а скорость 21,6 уз. Четырехвальная установка состояла из реверсивных турбин – двух высокого давления, работавших на внешние валы, и двух низкого давления, работавших на внутренние валы. Турбины крейсерского хода приводились в движение зубчатым механизмом на внешние валы. На полной мощности валы вращались со скоростью 275 об/мин.

Каждая из дымовых труб обслуживала 12 котлов, размещенных в четырех отделениях, с рабочим давлением 235 фунт, обеспечивающим пар давлением 175 фунт на турбины.

На испытаниях удалось превысить проектную мощность, но скорость не была зарегистрирована.

Мощность

«Куин Элизабет» 75 130 л.с.

«Уорспайт» 77 510 л.с.

«Бархэм» 76 575 л.с.

«Вэлиант» 71 112 л.с.

«Малайя» 76 074 л.с.

Хотя проектная скорость была 25 уз, понятно, что 24 уз – максимальная в реальности. После модернизации машины развивали мощность до 80 000 л.с., скорость при этом составляла все те же 24 уз. Заслуживало внимание отсутствие дыма на этих кораблях, которые во время флотских маневров можно было сравнить с плотными густыми белыми облаками, несущимися с большой скоростью.

Эти корабли имели самую большую метацентрическую высоту среди британских военных кораблей – 1,92 м при полной осадке и 1,4 м при нормальной – после броненосца «Глаттон» (2,13 м) и старого «Инфлексибла» (2,53 м). Это обеспечивало хорошую остойчивость и способность выдерживать значительное затопление бортовых отсеков, не подвергаясь чрезмерному крену.

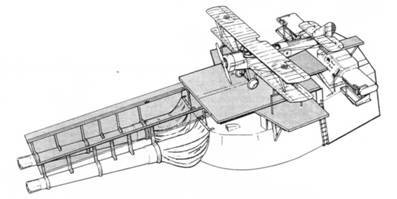

Переделки во время войны включали установку прожекторных площадок на тумбах вокруг второй дымовой трубы, дополнительные марсы на треногой и главной мачтах и некоторые изменения на мостике. В 1918 г. на крыше орудийных башен «В» и «X» установили взлетные платформы для авиации.

Биплан Сопвич 1/2 «Страттер» на стартовой платформе башни главного калибра

Вашингтонский договор 1921 г. ограничивал строительство новых больших кораблей, и морские державы вынуждены были довольствоваться имеющимися, делая все что можно для их улучшения, исправления оборудования и недостатков, заложенных в проекте. В сложившихся условиях модернизация стоила больших расходов. На кораблях типа «Куин Элизабет» она включала:

1) установку булей;

2) объединение носовой дымовой трубы со второй, чтобы избавить мостик от задымления при попутном ветре;

3) перестройку мостика;

4) увеличение поста управления;

5) установку дополнительных зенитных орудий.

Корабли ставились на модернизацию с интервалом в один год, стоимость работ составляла 1 000 000 ф. ст. за каждый, «Уорспайт» был первым, подвергшимся переделкам (1924-1926 гг.), а «Бархэм» – последним (1930-1933 гг.).

Противоторпедные були, установленные на больших мониторах и крейсерах типа «Эдгар» во время войны, представляли собой полости, выступающие наружу на 4,57 м от бортов, разделенные на воздушные и заполненные водой отсеки. Они эффективно действовали как «подушки» против торпед и служили точно так же, как внутрикорпусные переборки на «Беллерофоне», но были неуклюжи и уменьшали скорость, поэтому их следовало значительно модифицировать, чтобы принять для быстроходных кораблей. На «Рамиллесе», последнем из серии «Ривендж», были установлены були, которые были намного уже – они выступали только на 2,13 м от бортов, что, кроме защиты, служило повышению остойчивости без снижения скорости. К 1924 г. доковые ограничения остались в прошлом, поэтому були такой же ширины могли быть сделаны на кораблях типа «Куин Элизабет», хотя они имели ширину на 0,61 м больше. Були не доходил до носа и кормы на 27,43 м.

Були «Куин Элизабет» отличались от таковых на «Рамиллес». Они состояли из двух секций: верхняя, с плоской стороной и покатым верхом, присоединялась к нижней, более широкой и выпуклой. В носовой части були были ровным гладким, в корме – имели сигарообразную форму на уровне внешних винтов. Покатая верхняя секция имела вентиляционные отверстия, через которые вода поступала снизу вверх и являлась первичной защитой при попадании торпеды.

Були повышали метацентрическую высоту с 1,92 до 2,1 м при полной осадке и с 1,4 до 1,86 м при нормальном водоизмещении, «ступень» ниже ватерлинии действовала как уравновешивающая и предотвращала чрезмезмерную бортовую качку.

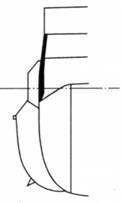

Бортовые наделки (були) линкора «Куин Элизабет»

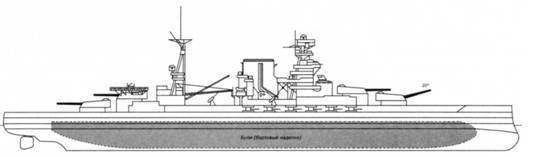

Линейный корабль «Бархэм»

Вид на 1930-е годы с установленными булями и сдвоенной дымовой трубой

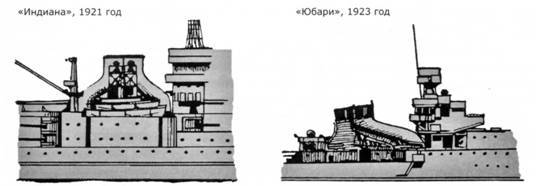

Примеры использования сдвоенных дымовых труб на кораблях иностранных флотов

Слева – линейный корабль «Индиана» (США), справа – крейсер «Юбари» (Япония)

С шириной, увеличенной до 31,7 м, нормальное водоизмещение было 31 100 т при осадке 9,53 м; скорость при этом несколько уменьшалась и во время службы достигала максимального значения 24 уз.