За те годы отцовской замечательной мастерской были выпущены многие тысячи отличнейших маникюрных напильников. И я вот думаю: неужели ни у кого не уцелело хотя бы одно из отцовских изделий — светлая симпатичная вещица с сияюще-волнистым гильошированным фоном и двумя круглыми звездочками?

Вот было бы здорово!

Письмо двадцать шестое:

ПАСЫНОК. КРАСНЫЕ ИСКРЫ

Что такое пасынок, ты, мой дорогой внучок, узнал основательно, еще будучи шестилетним, и я не буду в этом письме лишний раз напоминать, каково тебе, маленькому, пришлось в те горькие дни. Но не могу не вспомнить слов, которые ты, еще совсем крошка, сказал на нашем новосибирском огороде, когда мы обрывали отростки у помидоров, называемые пасынками: мол это я тоже такой вот ненужный пасынок, и меня потом так же вот оторвут и выкинут?

К счастью, такое происходит с неродными детьми далеко не всегда, и, наоборот, бывают очень даже замечательные отчимы(случаются даже непьющие!), зато порой самые что ни на есть родные дети убегают от кровных родителей — хорошо если к дедушке-бабушке иль другой родне, а коли их нет — то куда глаза глядят…

Вот мой брат Толя, о котором я тебе писал в Письме Четвертом: даром что он был официально усыновлен отцом, жил же он у нас в семье в симферопольском доме на положении как раз вот такого "помидорного" (воспользуюсь твоим определением) пасынка. Я уже говорил, что лучший кусок предназначался лишь мне, Витюше; все лакомства, игрушки, ласки — тоже мне, а не "этому проклятому Тольке". Поэтому у него сызмальства так и не повернулся язык называть папой-мамой Степана Ивановича и тем более Ольгу Викторовну, — а, возможно, он еще чуть-чуть помнил своих сибирских родителей.

Если что уж позарез требовалось спросить ему у старших — то без обращения к ним, скажем "можно взять то-то?" — это усиливало неприязнь "родителей", и отношения становились все более напряженными. Толя все чаще стал исчезать из дома, иногда надолго. Я, в общем-то, почти всегда знал, где он находился — у своих "уличных" сверстников. А этот народ был уже "взрослым" — с папиросами в зубах (сигарет тогда почти не курили), "соответствующим" жаргоном-поведением, а потом и с водочкой… Было странно и страшно видеть через стенку нашего двора (там жил еще один друг Толи — Даниил Гавриленко), как здоровенные парни, нехорошо ругаясь и хохоча, пьяные, не могли удержаться на ногах и валились наземь. Забегая далеко вперед, скажу, что все они стали порядочными людьми и настоящими патриотами Родины — только, увы, не все уцелели.

И когда что-нибудь "о Тольке" долетало до моих родителей, негодование их возрастало, особенно матери, — и снова скандалы, ругань, слезы, проклятья,

Долго такое, разумеется, продолжаться не могло. И по окончании семилетки (а это было тогда "неполное среднее") Толя собрал пожитки в крохотный чемоданчик и подался в Севастополь — в авиастроительный техникум.

Как я был за него рад! Ведь там его никто не попрекнет куском хлеба, не назовет "паразитом" и "дармоедом". А в том, что Толя будет учиться там на отлично, я не сомневался, и, в общем-то, очень ему завидовал. Тем более что из Севастополя стали приходить ко мне письма, написанные мелким аккуратнейшим его почерком. Они рассказывали о неведомом мне городе Севастополе, о кораблях, море, окрестностях города, о неведомых мне речках Каче и Черной (а я знал только наш Салгир), о том, что учиться в техникуме брату нетрудно и интересно.

Писал он мне каждую неделю, и я был рад за него — по всему выходило, что он нашел свое призвание. А от авиатехника до инженера-конструктора, как мне тогда представлялось, всего один шаг.

Довольны были и родители: наконец-то спихнули с шеи "дармоеда"… Откуда было мне, мальцу, знать, что мизерной техникумовской стипендии Толе не хватало даже на еду, не говоря уже о билете в кино? И что родители не определили ему на учебу ни копейки, и не думали это делать?

И вот однажды я получил из Севастополя не письмо, а свернутую в трубочку бандероль с Толиными чертежами, как всегда, безупречно чистыми, четкими, но гораздо более сложными, чем в школе — с труднейшими разрезами каких-то технических узлов, многочисленными соединениями, резьбами, фланцами, шестеренчатыми передачами, в немыслимых проекциях и позициях. На каждом листе, разумеется, красная пятерка. Как я позавидовал брату; в каком замечательном заведении он учится!

Как вдруг из чертежей выпала записка, написанная рукой Толи: мол все, больше я не учусь, из-за материальных трудностей перешел на Севастопольский судоремонтный завод (а я-то удивился: почему это на обратном адресе бандероли была обозначена севастопольская "Корабельная сторона"). А чертежи свои мол он отсылает мне на память и на хранение.

Возмущению моему не было границ. Однако родители, наоборот, совсем обрадовались: коль на заводе, то сам себя прокормит-оденет-обует, притом теперь навсегда…

А тут подходил наш отъезд — были проданы последние три комнаты нашего огромного Дома по Фабричному спуску, и бывший помощник отца грек Валентин Аморандо, работавший к тому времени уже на железной дороге, помогал упаковывать наши вещи в огромные дощатые ящики, на которых какой-то мерзко-черной краской, разведенной на керосине, грубо выводил: станция отправления — Симферополь, станция назначения — Боровое (мы переезжали в Казахстан, об этом — после). И был это октябрь тридцать девятого.

Толе я написал, что вот-де уезжаем, насовсем, и что мне очень тоскливо расставаться с родным Домом, Двором, Городом, Крымом, и обещал писать ему регулярно, что, конечно же, и делал, но поскольку отца с семьей стало носить по стране наподобие перекати-поля (переезд в Боровое не удался), я большей частью не успевал получать от брата ответы.

А потом грянула Война, самая ужасная из войн планеты, и мой родной Крым вскоре оказался под чужеземным фашистским сапогом. Севастополь, как ты знаешь, держался до последнего, даже превращенный в руины. Судоремонтный завод — его рабочие и оборудование — эвакуировался, конечно, морем. Но далеко не уплыл. Обо всем этом мне очень трудно писать тебе обычными словами — все же беден наш человечий (а может, только мой?) язык для передачи пережитых мною тогда, когда я об этом узнал (и переживаемых мною сейчас) чувств, поэтому прости меня за неказистость повествования, "заносы" и сбои.

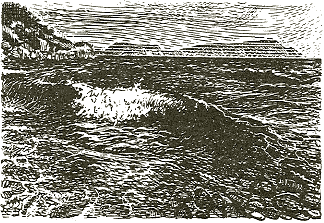

…Ты знаешь, любимый мой мальчик, по Родине как я тоскую: по милому Крыму, по скалам, по Дому родному, где вырос, по синему Черному морю… Тебе оставляю картину — пейзаж, что назвал я "Волною": написанный прямо с натуры кусочек Восточного Крыма (а здесь — с той картины рисунок). Вон там, вдалеке, за горами мерцают судакские скалы — Алчак, Крепостная и Сокол; вдали чуть синеет громада: с далекой античной эпохи тот мыс Меганомом зовется.

А здесь, возле нас, набегают на берег лазурные волны; сквозь них, изумрудно-прозрачных, увенчанных белою пеной, сквозь теплую воду морскую, виднеются камни цветные, и донный песок, и медузы… Играют на солнышке блики на пене, что вьется по гребням и тихо на берег ложится… И в струйках тех волн прихотливых, и в пенных красивых разводах мерцают сквозь водную толщу — когда хорошо приглядишься — мельчайшие алые точки. Я ввел их не для колорита (они ведь едва там заметны и в целом на цвет не влияют) — те красные редкие искры написаны тоже с натуры и кое-что обозначают: