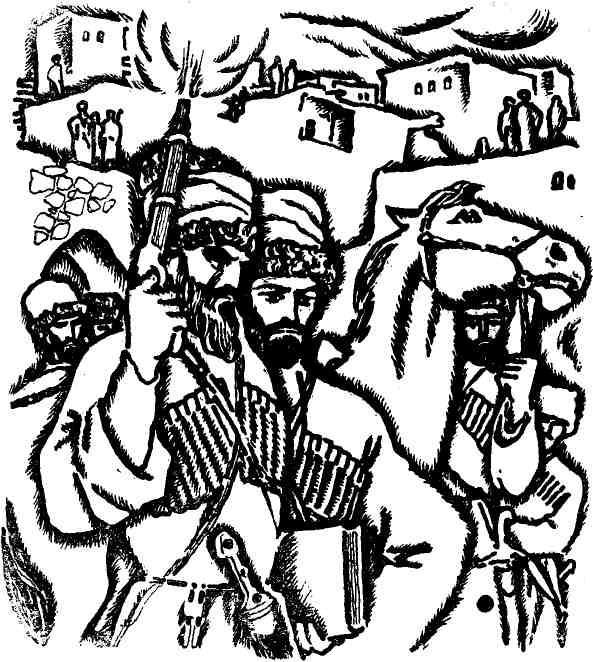

Автор, как я уже сказал, выбрал очень интересный исторический момент. О начале мюридистского движения до сих пор писалось очень мало. Между тем это движение с его лозунгом газавата, получившего в дальнейшем такой широкий размах, являет чрезвычайно характерные и любопытные черты. Мугуев яркими красками рисует Гази-Магомеда, фанатика-пропагандиста, умевшего зажигать своей пламенной проповедью народные массы. Автор старается особо подчеркнуть антифеодальную, демократическую направленность обращений и воззваний Гази-Магомеда. Несомненно, что рядовые горские крестьяне шли прежде всего против феодалов, и это было использовано Гази-Магомедом и его ближайшими соратниками. Но возможно, что Мугуев все же переоценивает демократизм самого Гази-Магомеда. Правда, Мугуев приводит весьма показательные примеры расправы Гази-Магомеда с феодалами, зажиточной верхушкой и разбогатевшими муллами. Но здесь большую роль играет стремление установить шариат и главную роль передать воинствующему исламистскому духовенству. Мугуев наглядно показывает социальные, политические и национальные противоречия, которые остро давали себя знать в Дагестане и Чечне. Грызня светских и духовных феодалов между собой, их интриги и склоки, подкупы и взятки, пресмыкательство перед русскими властями и одновременно тайные сговоры с персами, турками, англичанами, полнейшее игнорирование интересов широких народных масс — все это изображено в романе ярко и впечатляюще. Живо и образно, например, написана сцена в Хунзахе, на совещании у аварского хана Абу-Нуцала и его матери ханши Паху-Бике. Здесь очень эффектно разоблачение мнимого святого, отъявленного проходимца Саида-хаджи.

Большое внимание уделяет автор рядовым горцам, их стремлениям защищать свою свободу и независимость от всякого рода эксплуататоров.

Роман Мугуева описывает события последнего периода деятельности генерала Ермолова на Кавказе. Очень много места уделено описанию жизни, быта, действий русской армии, ее различных представителей (от солдат до высших начальствующих лиц). Автором выведена целая галерея солдат, казаков, офицеров, генералов с их своеобразными, индивидуальными чертами. Картины мирной (вернее, полувоенной) жизни в крепостцах сменяются боевыми эпизодами от простых стычек с горцами до больших сражений с персидской армией. Автор хорошо рисует ту боевую обстановку, которая характерна для Кавказа двадцатых годов XIX века. Мугуев не проходит мимо всех тех язв крепостничества царской России, которые повсюду давали себя знать. Он изображает заядлых крепостников-феодалов вроде полковника князя Голицына, путешествующего со своим «харемом» — артистками крепостного театра, выслуживающихся всякими способами офицеров-взяточников и карьеристов, ненавидимых и презираемых солдатами. Но в противовес им выведены в романе и представители прогрессивного офицерства, близкие к декабристам, а также выдающиеся военные деятели русской армии.

Естественно, что в своем повествовании Мугуев не мог не уделить подобающего места «проконсулу Кавказа» генералу А. П. Ермолову. Он останавливается на различных эпизодах его деятельности. Во многом сочувственно говоря о Ермолове, автор в то же время правильно отмечает его жестокую, колониальную политику, свирепые расправы с местным населением с применением пресловутой «круговой поруки». Полны трагизма страницы романа, посвященные разгрому аула Дады-Юрт. Много внимания автор уделяет отношению Ермолова к солдатам. Здесь Ермолов является продолжателем лучших традиций Суворова и Кутузова. В романе есть интересные, запоминающиеся зарисовки солдат Кавказской армии. Особое место отведено любимцу автора — бравому солдату Елохину, участнику Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Но нельзя не отметить, что, быть может, излишне идиллически повествуется об отношениях Елохина и Ермолова. Да и вообще надо сказать, что Мугуев, хотя и старается быть вполне объективным к Ермолову, все же не избежал некоторой его идеализации. Конечно, сама личность А. П. Ермолова является весьма сложной и противоречивой. Недаром Грибоедов назвал Ермолова «сфинксом новейших времен».

О героических действиях русской армии подробно рассказывается в главах, посвященных русско-персидской войне 1827 года. Интересно и ярко описаны перипетии осады Шуши армией Аббаса-Мирзы. С большим подъемом повествует автор о блистательной победе русской армии (семитысячного корпуса) над шестидесятитысячной армией под командованием персидского наследника престола, надутого и чванного Аббаса-Мирзы в битве под Елизаветполем. Описание этой битвы со всеми батальными подробностями привлекает особое внимание в романе. Доблесть русской армии, выдающееся военное искусство солдат и офицеров, разгромивших и обративших в бегство во много раз численно превосходящее войско противника, нашли свое подобающее освещение в романе. Автором особо подчеркнуто братское содружество с русской армией армян и грузин, единодушно выступивших против ненавистных персидских завоевателей.

Роман «Буйный Терек» помимо художественного имеет и познавательное значение. Автор воспроизводит во всех красочных деталях «дела давно минувших дней», вызывая большой и живой интерес к ним у читателя сегодняшнего дня. Мугуев сумел счастливо избежать превращения своего романа в хронику, чем часто грешат современные писатели, неповинен он и в ненужной фактографичности и в этнографическом бытовизме. Автор умеет использовать источники, искусно вводя их в самую ткань повествования. В запутанном и сложном вопросе о мюридистском движении автор занимает, в общем, правильную позицию, отмечая в раннем мюридистском движении антифеодальную направленность горского крестьянства.

В художественной литературе о кавказских войнах двадцатых годов прошлого столетия роман Хаджи-Мурата Мугуева займет свое определенное место.

Профессор И. И. БОРОЗДИН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Лето в этом году было особенно сырым и грязным. Вторую неделю шли почти не прекращавшиеся дожди, и броды через Сунжу стали глубоки и опасны. Набухшая земля не выдерживала тяжести орудий, и серые пушки застревали у самой реки. Избитая и изъезженная колесами фур дорога мокла под дождем, блестя налившимися до краев рытвинами.

Низкорослые кони линейцев и драгун по самое стремя уходили в жидкую, зловонную грязь, из которой егеря, матерясь и чертыхаясь, тянули застрявшее орудие.

Подняв над головой ружья и пехотные мешки — «сидоры» с порохом и сухарями, гуськом переходили егеря, стараясь ступать один за другим, не сбиваясь с переправы. Часть солдат была без штанов, с подоткнутыми под пояса рубахами. На другой стороне реки солдаты приводили себя в порядок, обогревались у дымившихся костров, надевали серые холстинковые штаны и строились в шеренги, продвигаясь в сторону густого, сплошного леса, у опушки которого маячили конные казаки.

Звеня и хлюпая, катились картечницы, единороги и зарядные ящики, оставляя глубокие следы в посеченной дождем земле.

Опустив головы и защищаясь от ветра и дождя башлыками, папахами и фуражками, медленно текли, переливаясь через Сунжу, полки… Егеря, артиллеристы, куринцы[2], драгуны, юнкера, офицеры, маркитанты и мирные горцы (переводчики и торговцы) пешком, на конях, на лафетах и на пушках переходили брод. Звенели орудия, стучали телеги, звякали штыки, и короткая, полуоборванная, сумрачная речь стыла под дождем.

У самой переправы, нахлобучив на седые дугообразные брови низкую, лохматую папаху, стоял на курганчике крупный, атлетического сложения человек, одетый в коричневый архалук и накинутую поверх него косматую бурку. Его левая рука привычно играла серебряной, черненой ручкой кавказской шашки, а сосредоточенное и нахмуренное лицо внимательно следило за переправой.

2

Солдаты пехотного Куринского полка.