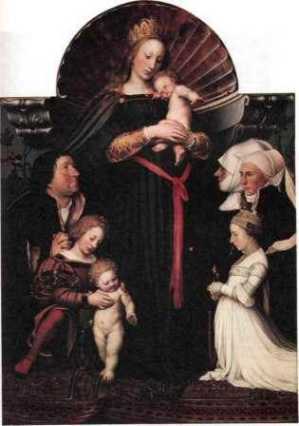

240 Ханс Хольбейн Младший. Мадонна бургомистра Мейера., 1528.

Алтарный образ. Дерево, масло 146,5 х 102 см.

Дармштадт, Музей замка.

241 Ханс Хольбейн Младший. Портрет Анны Кресакр, невестки Томаса Мора., 1528.

Бумага, уголь, цветной мел 37,9 х 26,9 см.

Виндзор, Королевская библиотека.

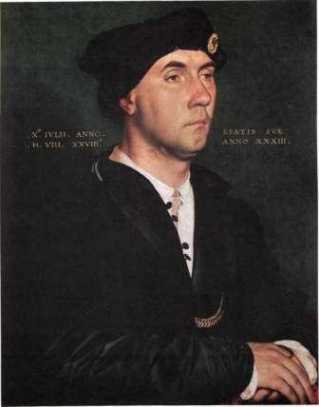

Представляя художника своим друзьям, в том числе и Томасу Мору, Эразм сообщал: «Искусства здесь замирают». Хольбейн начал работать над большим портретом семьи Томаса Мора, этюды к которому ныне хранятся в Виндзорском замке (илл. 241). Его надежды укрыться от потрясений Реформации были развеяны последующими событиями, но все же он смог обосноваться в Англии. Вместе с титулом придворного художника короля Генриха VIII он получил гарантию применения своих творческих сил и надежное материальное обеспечение. Мадонн он писать уже не мог, но круг предписанной ему деятельности был достаточно широк. В качестве придворного художника Хольбейн занимался оформлением дворцовых залов, делал эскизы маскарадных костюмов, мебели и ювелирных украшений, оружия и кубков. Главной его обязанностью было писать портреты членов королевской семьи и царедворцев. Безошибочному глазу Хольбейна мы обязаны ныне тем, что имеем такое живое представление о людях времен Генриха VIII. На илл. 242 представлен портрет сэра Ричарда Саутвелла, придворного и сановника, принимавшего участие в закрытии монастырей. В портретах Хольбейна нет внешнего драматизма или возбуждающих любопытство искусственных приманок, однако чем дольше мы смотрим на них, тем больше раскрывается личность позирующего. Не возникает ни малейшего сомнения в том, что художник без гнева и пристрастия зафиксировал все, что видел его глаз.

242 Ханс Хольбейн Младший. Портрет РичардаСаутвелла., 1536.

Дерево, масло 47,5 х 38 см.

Флоренция, Галерея Уффици.

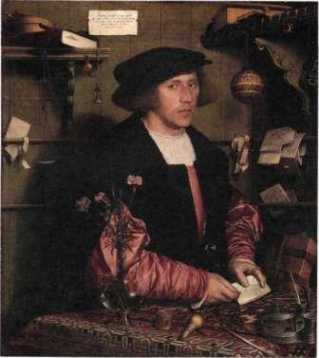

243 Ханс Хольбейн Младший. Портрет Георга Гисце. 1532.

Дерево, масло, 96,3 X 85,7 см.

Берлин, Государственные музеи, Картинная галерея.

В том, как крепко встроена полуфигура в формат картины, сказывается рука большого мастера. Здесь ничто не отдано на волю случая, композиция так тверда и устойчива, словно и не могла быть никакой иной. На самом же деле перед нами результат авторской воли. В более ранних портретах Хольбейн увлекался подробностями, стараясь охарактеризовать портретируемого через его вещественное окружение (илл. 243). Однако с годами, по мере наступления творческой зрелости, художник стал избавляться от внешних приемов. Он не хотел навязывать себя или рассеивать внимание зрителя, но именно этот узконаправленный луч зрения придает особую силу портретам Хольбейна. Когда Хольбейн покинул германоязычные страны, искусство живописи в них покатилось к упадку с пугающей быстротой, а после его смерти то же бедствие постигло и Англию. Устоять под натиском Реформации смог только портретный жанр, прочные традиции которого были заложены Хольбейном. Но и в этой области лаконичный стиль немецкого мастера был вытеснен маньеризмом, более отвечавшим идеалам куртуазной элегантности. Портрет молодого дворянина елизаветинской эпохи (илл. 244) является отличным примером новой моды, воцарившейся в портретном искусстве. Миниатюра выполнена знаменитым английским мастером Николасом Хильярдом (1547–1619), современником Филипа Сидни и Уильяма Шекспира. При взгляде на этого изящного юношу с прижатой к сердцу рукой, томно припавшего к дереву среди зарослей роз, действительно воскресают в памяти герои шекспировских комедий и сидниевских пасторалей. По-видимому, миниатюра предназначалась в дар обожаемой даме, на что указывает начертанный на ней девиз: «Dat poenas laudata fides», означающий в данном контексте примерно следующее: «Восхваляемая верность — источник моих страданий». Вопрос о реальности страданий здесь неуместен, скорее всего они были не реальнее шипов роз на миниатюре. Считалось, что галантного кавалера красят меланхолия и боль неразделенной любви. Все эти вздохи и сонеты входили в правила игры, которой никто не принимал всерьез, но каждый хотел блеснуть в ней собственными вариациями и импровизациями.

Если рассматривать хильярдовскую миниатюру как игровой объект, она не покажется такой уж манерной. Надо думать, «восхваляемая верность» была по достоинству вознаграждена, когда девица открыла драгоценный футляр с этим любовным признанием и сжалилась над несчастным видом своего элегантного поклонника.

244 Николас Хильярд. Юноша среди розовых кустов. Около 1587.

Пергамент, акварель, гуашь. 13,6 х 7,3 см.

Лондон, Музей Виктории и Альберта.

245 Питер Брейгель Старший. Художник и знаток. Около 1565.

Бумага, рисунок пером 25 х 21,6 см.

Вена, Альбертина.

Только в одной протестантской стране искусство благополучно пережило кризис, принесенный Реформацией. В Нидерландах, стране с давними и богатыми живописными традициями, художники нашли выход из предъявленных им жестких ограничений: помимо портрета, они стали разрабатывать и другие жанры, не подпадавшие под запрет протестантской церкви. Со времен ван Эйка мастерство нидерландских художников в имитации натуры повсюду считалось недосягаемым. Даже гордые итальянцы, не знавшие себе равных в изображении прекрасного человеческого тела и фигур в движении, готовы были признать превосходство «фламандцев» в тщательной прорисовке формы цветка, дерева, в передаче вида амбара или овечьего стада. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, лишившись церковных заказов, нидерландские художники стали искать другое применение своим уникальным способностям и быстро нашли соответствующие сюжеты. Специализация была здесь не в новинку. Вспомним Иеронима Босха, который еще до Реформации сделал своей специальностью темы ада и адских отродий (стр. 258, илл. 229–230). Когда же круг религиозной живописи сжался до точки, продвижение в этом направлении ускорилось. Художники стали развивать традицию, основы которой были заложены в юмористическом искусстве «дролери», расцветавшем на полях средневековых рукописей (стр. 211, илл. 140) и в сценках реальной жизни, появившихся в XV веке (стр. 274, илл. 177). В результате такой специализации по темам стали складываться жанры живописи, а сценки из повседневной жизни позднее стали называть бытовым жанром, или просто — жанром (французское слово genre означает «вид», «род»).

Величайшим мастером раннего фламандского жанра был Питер Брейгель Старший (1525? — 1569). Немногие сохранившиеся о нем биографические сведения сообщают, что он, как и многие другие северные художники, посетил Италию, затем работал в Антверпене и Брюсселе, где в 1560-х годах создал свои лучшие картины. Это было десятилетие, когда в Нидерландах началось жестокое правление герцога Альбы. Проблема достоинства художника, так по-разному занимавшая Дюрера и Челлини, была актуальна и для Брейгеля, что видно из его замечательного рисунка: за спиной гордого своим ремеслом живописца стоит подслеповатый обыватель и, ухватившись за кошелек, с глуповатой ухмылкой подглядывает за работой мастера.

Брейгель писал сцены крестьянской жизни — деревенские пирушки, веселые празднества, сельские работы, и в конце концов его самого стали относить к «мужицкому» сословию. Здесь сказалось довольно распространенное заблуждение. Люди склонны путать личность художника и его творчество. Так, Диккенса некоторые представляют себе веселым членом пиквикского клуба, а Жюля Верна — отважным путешественником и изобретателем. Если бы Брейгель принадлежал к крестьянам, он не смог бы писать их так, как писал. Он смотрел на грубую деревенскую жизнь с позиции горожанина, причем весьма сходной с той, с которой Шекспир изображал своих Рыло-медника и Заморыша-портного. Это своего рода шуты. В обычае того времени было насмехаться над неотесанностью деревенских увальней. В причастность Шекспира и Брейгеля снобизму верится с трудом, и дело здесь в другом: в «бескультурье» низших сословий яснее проступает человеческое естество — ведь здесь оно не вуалируется светскими манерами, как в портретах Хильярда. Поэтому лучшую натуру для показа человеческого безрассудства предоставляли художникам и драматургам низшие, «невоспитанные» слои населения.