236 Тинторетто. Обретение тела Святого Марка. Около 1562.

Холст, масло 405 X 405 см.

Милан, Пинакотека Брера.

237 Тинторетто. Битва Святого Георгия с драконом. Около 1555–1558.

Холст, масло 157,5 X 100,3 см.

Лондон, Национальная галерея.

Флорентийский знаток искусства Джорджо Вазари (1511–1574), автор знаменитых жизнеописаний художников, писал, что «если бы Тинторетто шел проторенным путем, следуя прекрасному стилю своих предшественников, он стал бы одним из величайших живописцев Венеции». То есть Вазари полагал, что склонность к эксцентрике и небрежность исполнения портят живопись Тинторетто. Критика озадачивала «незаконченность»: «Его эскизы так небрежны, а в штрихах карандаша высказывается больше силы, чем рассудительности, словно они набросаны как попало». В дальнейшем упреки такого рода станут общим местом художественной критики. Этому не стоит удивляться, ибо великие новаторы в искусстве сосредоточивались на сути содержания, пренебрегая гладкостью исполнения. Во времена Тинторетто исполнительская техника достигла высокого уровня, ее хитростями владел любой средний художник. Крупные же мастера масштаба Тинторетто были заняты поисками новых путей, нового освещения старых тем. Для такого мастера законченность, совершенство картины заключалось в совершенной передаче его внутреннего видения предложенного сюжета. Гладкое письмо противоречило его намерениям, поскольку избыточные детали лишь отвлекли бы внимание от драматизма сцены. Поэтому он оставлял их воображению зрителя, вольного догадываться или недоумевать.

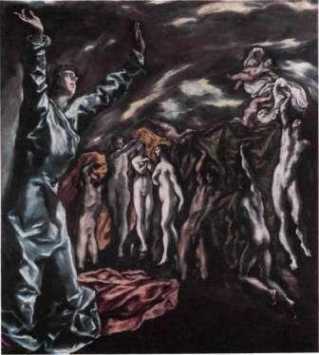

Среди художников XVI века дальше всех пошел в этом направлении Доменико Теотокопули (1541?— 1614), получивший известность под коротким прозвищем Эль Греко (грек). Он прибыл в Венецию с греческого острова Крит, из той отдаленной части Европы, где искусство еще не рассталось со средневековой традицией. На родине его окружали византийские иконы и настенные росписи, торжественно-застылые и далекие от сходства с натурой. Он не прошел итальянской школы рисунка и потому не усмотрел в живописи Тинторетто никаких изъянов, напротив — она восхитила его. Судя по всему, он отличался страстной набожностью и испытывал настоятельную потребность передать ее в волнующей форме. После недолгого пребывания в Венеции он перебрался в испанский город Толедо. В Испании, окраине европейского мира, также были еще живы средневековые традиции, и это обстоятельство уберегло его от критических нападок с требованиями неукоснительного соблюдения натуроподобной формы. В отсутствие такого давления Эль Греко смог пойти гораздо дальше Тинторетто в раскрытии волнующего мира экстатических видений. На илл. 238 показана одна из самых поразительных его картин. Источник ее сюжета — Откровение Святого Иоанна. Слева мы видим самого Иоанна Богослова, воздевшего руки в ясновидческом трансе.

238 Эль Греко. Снятие пятой печати. Около 1608–1614.

Холст, масло, 224,5 X 192,8 см.

Нью-Йорк, Музей Метрополитен.

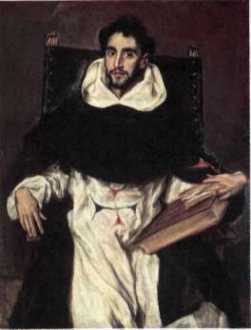

Художник обратился к тому месту в тексте Апокалипсиса, где Агнец призывает Иоанна «придти и увидеть» снятие семи печатей. «И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые» (Откр. 6: 9–11). Обнаженные фигуры в конвульсивных изломах — это мученики, восставшие из земли за небесным даром белых одежд. Конечно, средствами правильного рисунка и аккуратной живописи нельзя было создать такую потрясающую картину начала светопреставления, когда сами праведники взывают к уничтожению мира. Нетрудно разглядеть здесь итальянские влияния: накренившаяся, словно раскачивающаяся композиция воспринята художником от Тинторетто, а вытянутые извивающиеся фигуры — от маньеристов (нечто подобное мы видели у Пармиджанино, илл. 234). Однако не менее очевидно и то, что Эль Греко подчинил эту стилистику иным целям. Он жил в Испании, где религиозная мистика изливалась с особым пылом. В такой духовной атмосфере маньеризм уже не мог быть достоянием изощренных знатоков. Хотя стиль Эль Греко поражает нас своим «модернизмом», в тогдашней Испании никто не предъявлял художнику таких упреков, какие обрушил на Тинторетто Вазари. Лучшие портреты его кисти (илл. 239) можно поставить в один ряд с тициановскими (стр. 333, илл. 212). В мастерскую Эль Греко стекалось много заказов. Чтобы справиться с ними, он нанимал помощников, чем объясняется неравноценность подписанных его именем работ. Лишь в следующем поколении живопись Эль Греко стали осуждать за «неестественность», а позднее выработалось отношение к ней как к дурной шутке. И только после Первой мировой войны, когда новые направления отучили публику прилагать одни и те же критерии ко всем художественным явлениям, искусство этого мастера было открыто заново и оценено по достоинству.

Между тем в Германии, Голландии и Англии художники столкнулись с кризисом более жестоким, чем их коллеги в Италии и Испании.

239 Эль Греко. Портрет Ортенсио Феликса Парависино. 1609.

Холст, масло, 113 x86 см.

Бостон, Музей изящных искусств.

Тогда как южане были заняты разрешением внутренних проблем живописи, поиском новых художественных форм, на севере само существование изобразительного искусства оказалось под угрозой. Этот кризис нахлынул с движением Реформации. Протестанты вознамерились изгнать живопись и скульптуру из церквей, усматривая в религиозном искусстве проявление папского идолопоклонства. В результате в странах победившего протестантизма художники лишились заказов на алтарную живопись, а вместе с ними — и главного источника доходов. Самые рьяные из кальвинистов были нетерпимы и к богатому убранству частных домов. Но даже там, где светская роскошь теоретически допускалась, ни северный климат, ни общепринятый тип строений не располагали к фресковым росписям по типу итальянских. Художники практически могли приложить свои силы только в двух сферах — книжной иллюстрации и портретной живописи, да и то с неясной перспективой самообеспечения.

Воздействие этой кризисной ситуации отложилось в творческой биографии крупнейшего немецкого мастера той поры — Ханса Хольбейна Младшего (1497–1543). Он был моложе Дюрера на двадцать шесть лет и всего тремя годами старше Челлини. Хольбейн родился в богатом городе Аугсбурге, имевшем тесные торговые контакты с Италией; затем, в молодые годы, жил в Базеле, видном центре гуманистической образованности.

Новое знание, за которое так страстно боролся Дюрер в течение всей своей жизни, досталось Хольбейну без особых усилий. Будучи сыном весьма почитаемого живописца и обладая пытливым умом, он легко впитал в себя достижения и северных, и итальянских школ. Великолепный алтарный образ — Мадонна с семьей базельского бургомистра — был создан им в тридцатилетнем возрасте (илл. 240). Этот иконографический тип, известный нам и по Уилтонскому диптиху (стр. 216–217, илл. 143), и по Мадонне Пезаро Тициана (стр. 330, илл. 210), был распространен во всех странах. Картина Хольбейна — одно из совершеннейших его воплощений. Величавый покой фигуры Марии, охватывающее ее полукружие ниши классических очертаний, непринужденность, с которой художник располагает по сторонам две группы донаторов, — все это приводит на память наиболее гармоничные создания итальянского Ренессанса — Джованни Беллини, например (стр. 327, илл. 208), или Рафаэля (стр. 317, илл. 203). С другой стороны, тщательная проработка деталей и некоторое безразличие к канонам красоты выдают принадлежность Хольбейна к северной школе. Он уверенно завоевывал все более высокие позиции, обещая стать ведущей фигурой в живописи германоязычных стран, когда разразившаяся Реформация переломила его карьеру. В 1526 году он покинул Швейцарию и отправился в Англию, имея на руках рекомендательное письмо от выдающегося гуманиста Эразма Роттердамского.