Конрад умер, завещав похоронить себя под этой самой липой, «рядом с бедняжкой Катариной». С той поры Катарина просиживала здесь все дни одна — и так много–много лет. И никто не слышал от нее ни слова и не видел улыбки на ее лице. Наконец долгое ее покаяние было вознаграждено: она умерла, и ее схоронили рядом с Конрадом.

—Вот это легенда так легенда! — воскликнул Гаррис, чем немало порадовал нашего капитана; но еще больше порадовали его следующие слова Гарриса:

—Теперь, увидав эту липу во всей ее могучей красе и четырехсотлетней силе, я готов уверовать в вашу легенду, капитан, ради этого чудесного дерева; давайте же считать, что наша липа и в самом деле сторожит здесь эти бедные сердца, движимая горячим, почти человеческим состраданием!

По возвращении в Неккарштейнах мы окунули разгоряченные головы в желоб у городского колодца, а затем отправились в гостиницу и пообедали форелью в уютной прохладе тенистого сада. И Неккар плескался у наших ног, а за ним причудливо громоздился Дильсберг, а правее высились изящные зубцы и башни двух средневековых замков («Ласточкино гнездо» и «Братья») [13]*, придававшие соседней речной излучине суровую живописность. Наш плот тронулся как раз вовремя, чтобы засветло пройти последний перегон в восемь миль, отделявший нас от Гейдельберга. В тихом сиянии заката миновали мы «Шлосс–отель» и по бурлящему течению проскочили в узкий канал между двумя дамбами. Я решил, что уж здесь–то я в лучшем виде проведу наш плот через мостовую арку. Поспешив на переднее звено плота, состоявшее из трех бревен, я вооружился жердью нашего кормчего; я снял его с поста и тем самым снял с него всякую ответственность.

Мы мчались вперед с восхитительной быстротой, — я совсем неплохо справлялся со своей головоломной задачей, особенно для первого раза; но вскоре убедившись, что я гоню наш плот на самый мост, а не под мостовую арку, я мудро сошел на берег. В следующее же мгновение мое давнишнее желание сбылось: я увидел, как плот терпит крушение. Он врезался в середину быка и разлетелся в мелкие дребезги, словно спичечный коробок под ударом молнии.

Из всей нашей компании только мне удалось наблюдать это великолепное зрелище, остальные охорашивались перед длинной вереницей городских барышень, прогуливавшихся вдоль набережной, и потому всё упустили. Но я помог выловить их из воды — подальше, ниже моста — и потом описал им наше крушение, пустив в ход все свое красноречие.

Они, однако, не проявили интереса. Они говорили, что промокли, что чувствуют себя всеобщим посмешищем и что описания природы нисколько их не волнуют. Городские барышни и другие горожане толпились вокруг них, выражая свое сочувствие, но и это не помогло: мои друзья говорили, что им не нужно сочувствие, а нужен глухой переулок и одиночество.

Глава XX

Коллекция керамики.— Мое собрание безделок.— Этрусская слезница.— Старинный китайский синий фарфор.— Настоящая древность.— Мы едем в Баден–Баден.— Встреча со старым другом.— Будущий ветеринар.

Утро порадовало нас приятной новостью: наконец–то из Гамбурга пришли наши чемоданы. Да будет это предостережением читателю. Немцы — народ добросовестный, отсюда их крайняя щепетильность. Скажите немцу, что вы просите его сделать что–то немедленно, и он поверит вам на слово, он поймет вас буквально и не станет медлить, — конечно, медлить в его понимании, а это значит, что он примется за дело этак через недельку, если речь идет о шитье костюма, или через час, если вы заказали к обеду форель. Прикажите ему послать ваш багаж «малой скоростью», и он опять–таки поймет вас буквально: он пошлет багаж «малой скоростью», и прежде чем вы его получите, у вас будет без счету времени, чтобы поминать всех немцев добрым словом и удивляться, до чего же оно меткое, это выражение, до чего же оно бьет в точку! Мой чемодан был молод и кудряв, когда я сдавал его экспедитору в Гамбурге, а в Гейдельберг он явился плешивым старцем. Но все же он цел и невредим и даже нисколько не помят, — и на том спасибо; носильщики в Германии, и правда, народ добросовестный, им можно что угодно доверить. Ничто теперь не задерживало нас в Гейдельберге, и мы стали готовиться в дорогу.

Первой моей заботой была, разумеется, моя коллекция керамики. Везти ее с собой было бы рискованно и обременительно. Я спрашивал, как тут быть, но мнения знатоков и любителей разделились. Кто предлагал все упаковать и свезти на склад; кто советовал обратиться в Герцогский музей в Маннгейме с просьбою принять мои вещи на хранение. Угождая и тем и другим, я разделил свою коллекцию и отложил для музея все самое ценное и хрупкое.

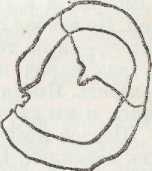

В первую очередь, разумеется, мою этрусскую слезницу. Я зарисовал ее здесь для вас. Темное пятно, ползущее по ее стенке, не жук, а просто дырка. Я приобрел этот кувшинчик у антиквара за четыреста пятьдесят долларов. Он представляет собой большую редкость. По словам антиквара, этруски хранили в таких кувшинчиках слезы и прочее тому подобное, и мне еще повезло — ухватить даже такой разбитый кувшинчик сейчас почти невозможно. Я также отложил мое блюдо Анри II (смотри прилагаемый рисунок карандашом; в общем схвачено верно, я только, пожалуй, слегка укоротил одну сторону) . Это чрезвычайно редкий и красивый экземпляр, изысканный и своеобразный по форме. На нем богатая роспись, которую я не в силах здесь воспроизвести. Блюдо обошлось мне еще дороже, чем слезница, — и не удивительно: по словам антиквара, другого такого блюда нет на свете. На рынке, сказал он, сколько угодно поддельных Анри II, в то время как подлинность моего экземпляра не подлежит сомнению. Антиквар показал мне и родословную блюда — или его, если угодно, жизнеописание; в этом документе отражена вся история блюда со дня его рождения: кем оно куплено, у кого, и за какую сумму, — начиная от первого покупателя и кончая мной; из документа явствует, что цена блюда неуклонно повышалась — от тридцати пяти центов до семисот долларов. Весь собирательский мир, сказал антиквар, будет знать, что блюдо теперь у меня, и возьмет себе на заметку как имя владельца, так и уплаченную сумму. Я также отложил для музея мой изумительный образец старинного синего китайского фарфора. Но мнению знатоков, это лучший образец китайского искусства, известный нашему времени. Я, конечно, имею в виду не упадочное искусство современного Китая, а благородное, чистое и подлинное искусство, процветавшее под попечительной и просвещенной эгидой императоров династии Чунг–а–Лунг–Фунг.

Поистине, великие были когда–то мастера, но, увы, то время миновало! Разумеется, главное достоинство этой вещи в ее колорите. Это древний, насыщенный, сочный, доминирующий, интерполирующий трансборейский синий цвет, над тайною которого напрасно бьются современные художники. Мой маленький эскиз, сделанный с этой геммы, не дает о ней должного представления, поскольку я не воспроизвожу колорит. Зато мне вполне удалось передать выражение.

Впрочем, не буду утомлять читателя такими подробностями. Я и не думал в них вдаваться, но такова уж природа истинного собирателя или истинного служителя культа безделки: стоит ему коснуться — языком или пером — излюбленной темы, как он пойдет сусолить все про одно и то же до полного изнеможения. Он так же нечувствителен к полету времени, как влюбленный, рассказывающий о своей красавице. Какая–нибудь «марка» на донышке редкостного черепка повергает его в восторженное многословие; что до меня, то я готов кинуть на произвол судьбы тонущего родственника, лишь бы не пропустить дискуссии о том, должны ли мы считать пробку отошедшего к праотцам флакона для благовоний Buon Retiro подлинной или поддельной.