Специалисты в области исследования систем управления рассматривают этапы постановки проблем в виде схемы, представленной на рис. 12.6, из которой следует, что многошаговая процедура состоит из пяти повторяющихся этапов.

Этап 1 – общее знакомство с проблемой; составление плана работы, с указанием срока выполнения, исполнителей и основных источников, которые могут быть использованы.

Этап 2 – установление «симптомов», под которыми понимаются некоторые косвенные признаки или характеристики, указывающие на наличие проблемы.

Этап 3 – сбор фактов, подтверждающих «симптомы», выявление причин возникновения проблемы.

Этап 4 – истолкование фактов (анализ всей релевантной (англ. relevant – относящийся к делу) информации).

Наличие обратных последовательных этапов работы позволяет направить процесс формулирования проблемы в правильном направлении и улучшать его по мере выявления и накопления фактов.

Рис. 12.6. Последовательность этапов «диагноза» проблемы [37]

Для выяснения проблемы необходимо:

• собрать и проанализировать данные, которые представляют недостатки системы;

• описать и проанализировать подсистему, которая прямо порождает данные проблемы, в частности оценить вход на полноту, частоту, согласованность, надежность и точность;

• найти обратную связь, которая дает возможность судить об отклонении, величине ошибки или недостатке системы;

• постараться выстроить объекты и свойства подсистемы в соответствии с их очевидной, логической или причинной связью;

• постараться представить полную систему, в которой данная проблема является только частью;

• постараться связать между собой полную систему, относящиеся к делу подсистемы, и проблему, как она определена.

Все это помогает сформулировать проблемы. Этап 5 – формулирование проблемы включает:

• составление исходной формулировки проблемы;

• осмысление этой формулировки по отношению к различным частям проблемы;

• осмысление фактов, которые касаются проблемы;

• общее уточнение исходной формулировки проблемы. Формулирование проблемы называется исходной, или предварительной, постановкой потому, что в ходе анализа и на его основании многие исходные положения могут быть пересмотрены или уточнены.

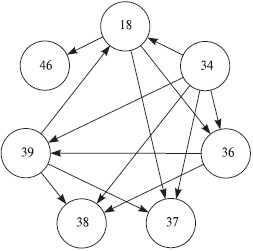

Перечень проблем, описывающих проблемную область, как правило, можно упорядочить методом парных сравнений, определяя наличие и направленность причинно-следственных связей между проблемами. Пример построения графа проблем приведен на рис. 12.7.

Рис. 12.7. Выявление корневой проблемы предприятия: 18 – нет стратегии, обеспечивающей подготовку и повышение квалификации кадров; 34 – низкая требовательность и ответственность руководителей снижает экономические результаты; 36 – система оплаты труда недостаточно мотивирует работников; 37 – отсутствие сопричастности к общему делу не формирует социокультурные ценности; 38 – неравномерна загрузка ИТР, есть «случайные» люди; 39 – отдел кадров не ведет базу данных «лучших» сезонных рабочих; 46 – расположение предприятия, что при подъеме экономики может вести к оттоку квалифицированных кадров

В результате получаем граф проблем организации, из которого следует, чем и когда должна заниматься организация. Главная проблема организации требует стратегических решений, что предопределяет формулирование соответствующих целей.

12.4. Целеобразование в организациях

Если целеполагание системы определяется как совокупность целей существования каждого ее элемента (создание системы целей), то создание структуры целей системы позволяет описать структурно-функциональную зависимость элементов в целом образовании (системы). Определение такой зависимости является основой для выявления закономерностей структурного образования конкретной системы и описания их формальными методами системного анализа.

Описание системы в виде структуры целей, их связей и отношений лежит в основе системного исследования любого сложного объекта для изучения его состояния, поведения и управления процессом его движения к образу идеального состояния [3].

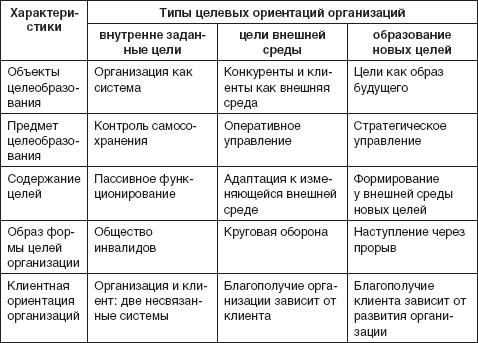

Организация как смешанная система является многоцелевой системой. Одна из возможных моделей целей системы приведена в табл. 12.6, демонстрирующей положение, в соответствии с которым содержание целей системы меняется в зависимости от того, что является объектом и предметом целеобразования. Другая задача – показать, достижению чего должны служить цели.

Таблица 12.6

Модель состава целей

Из табл. 12.6 видно, что организация как система стремится к пассивной устойчивости и существованию независимо от существования внешней среды. Внешняя среда (конкуренты и потребители продукта организации) вынуждает организацию реагировать на их запросы методом оперативного управления. В том случае, если субъекты управления ставят перед собой цели, ориентированные на будущее и способные изменить внешнюю среду, то организация может инициировать необходимые ей события для совершения прорыва и наступления на конкурентов. Жизненный успех клиента в данном случае определяется успехом самой организации.

Таким образом, содержание целей организации определяется не только субъектом управления, но и самим объектом и предметом целеобразования.

12.5. Построение «Дерева целей»

Универсальных правил постановки целей не существует. Основные требования формулирования целей сводятся к тому, что цели должны быть конкретными, точными, полными и непротиворечивыми.

Конкретность целей обеспечивается предметной направленностью, адресностью и временной определенностью (задаются начало, конец и порядок достижения целей).

Состав и полнота целей зависят от специфики объекта и условий внешней среды, которая служит источником формирования целей.

Цели должны рассматриваться во взаимосвязи с сопряженными задачами, для того чтобы обеспечить их непротиворечивость и согласованность в стремлении рационально распределить имеющиеся ресурсы.

Достижимость целей проверяется путем оценки имеющихся экономических, юридических, социальных, психологических и иных препятствий.

Для оценки степени достижения цели необходимо обеспечить измеримость поставленной цели, которая может быть как количественной, так и качественной.

Гибкость целей проявляется в возможности ее корректировки в связи с изменениями, происходящими во внутренней и внешней среде системы.

Рассматривая цель как целостный объект, важно установить ее структуру, графическая модель которой представляет собой древовидный граф («дерево целей»). В этом случае цель декомпозируется на подцели, а число иерархических уровней определяется субъектом целеполагания исходя из стоящей перед ним задачи.

Процедура структуризации цели состоит в выделении базовых элементов и установлении связей между ними, что позволяет формализовать проблемную ситуацию.

Процедура разработки «дерева целей» представляет собой длительный процесс с различными уточнениями и согласованиями, а выбор самой процедуры зависит от специалиста, решающего проблему:

• начинается построение «дерева целей» с формулирования главной цели, которая отражает в целом проблемную ситуацию;

• соблюдая принцип «от общего к частному», производится редукция (разделение) цели на части (на подцели);

• иерархичность целей обеспечивается тем, что цели нижнего уровня вытекают из вышестоящих целей и подчиняются им, т. е. средства к достижению цели являются ее подцелями и в свою очередь становятся целями для следующего нижестоящего уровня иерархии;